Популярные статьи

- Государственно-частное партнерство: теория и практика

- Международный форум по Партнерству Северного измерения в сфере культуры

- Мировой финансовый кризис и его влияние на Россию

- Совершенствование оценки эффективности инвестиций

- Теория экономических механизмов

- Кластерный подход в стратегии инновационного развития зарубежных стран

- Качество и уровень жизни населения

- Фактор времени при оценке эффективности инвестиционных проектов

- Государственная собственность в российской экономике - Масштаб и распределение по секторам

- Вопросы оценки видов социального эффекта при реализации инвестиционных проектов

- Особенности нового этапа инновационного развития России

- Перспективы социально-экономического развития России

- Экономический кризис в России: экспертный взгляд

- Налоговые риски

Популярные курсовые

- Учет нематериальных активов

- Потребительское кредитование

- Бухгалтерский учет - Курсовые работы

- Финансы, бухгалтерия, аудит - курсовые и дипломные работы

- Денежная система и денежный рынок

- Долгосрочное планирование на предприятии

- Диагностика кризисного состояния предприятия

- Интеграционные процессы в современном мире

- Доходы организации: их виды и классификация

- Кредитная система: место и роль в ней ЦБ и коммерческих банков

- Международные рынки капиталов

- Многофакторный анализ производительности труда

- Непрерывный трудовой стаж

- Виды и формы собственности и трансформация отношений собственности в России

- Анализ финансово-хозяйственной деятельности

Навигация по сайту

Доходы населения как фактор экономического роста в Российской Федерации |

| Статьи - Анализ |

|

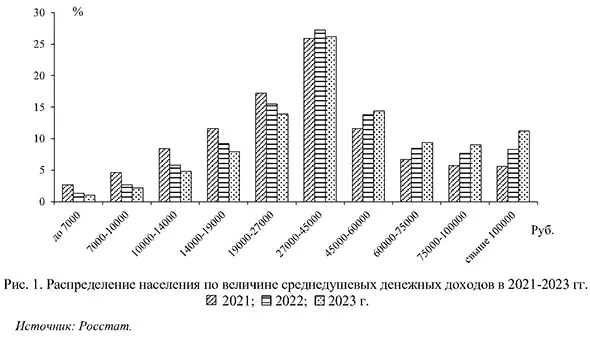

Узякова Е.С. Потребление населения является ключевым драйвером экономического роста, 50% ВВП приходится на потребление домашних хозяйств. Возможности расходования, в свою очередь, зависят от уровня и динамики доходов населения. Уровень жизни населения в последние годы повышается за счет активной социальной политики государства1, а также вследствие роста оплаты труда работников организаций [1-2]. За первое полугодие 2024 г. реальная заработная плата работников организаций увеличилась на 9,4% в годовом выражении, рост реальных располагаемых доходов населения составил 8,1%. Заработные платы растут в условиях усиления дефицита труда, что, в свою очередь, означает повышение требований к качеству человеческого капитала, к квалификации сотрудников, к росту производительности их труда [3-5]. Качество человеческого капитала также зависит от уровня жизни населения [5-8], от накопленных знаний и навыков, сформированных за счет инвестиций (в данном случае, расходов населения) в образование и здравоохранение, культурное развитие [9]. Таким образом, увеличение доходов населения может стимулировать не только количественный (за счет роста потребительского спроса), но и качественный (за счет роста производительности труда) рост экономики. Денежные доходы населения и дифференциацияВажными проблемами современного экономического развития России являются низкий уровень доходов населения (уровень заработной платы в России значительно ниже, чем в развитых странах2) и существенная их дифференциация не только по отраслям, но и по регионам [1011]. Низкий уровень заработной платы почти всегда означает пониженный уровень производительности труда, и это также является острой проблемой современной российской экономики [7]. Уровень бедности в России в последние несколько лет снижается. Если в 2016 г. он составлял 13,5% населения, то в 2023 г. – уже 8,5%. Однако в целом следует сказать, что доходы населения нашей страны по-прежнему невелики. В 2023 г. 80% населения имели ежемесячный доход в размере 35,579 тыс. руб. и были сосредоточены в первых четырех 20-процентных доходных группах, тогда как в пятой группе, на которую в 2023 г. приходилось 46,4% суммарных доходов, ежемесячные доходы населения в среднем составляли 123,198 тыс. руб. Дефицит труда, сформировавшийся на рынке, связан с нехваткой работников, в первую очередь, на предприятиях и в организациях (почти весь прирост суммарной величины занятых в 2023 г. приходился на рост занятых в корпоративном секторе). В структуре денежных доходов населения доля заработной платы в последние годы увеличилась до 63% в 2024 г. (на 3,1 проц. п. за 2022-2024 гг.) при одновременном снижении доли социальных выплат (на -1,8 проц. п. за 2022-2024 гг.), прочих доходов (-1,5 проц. п.) и доходов от предпринимательской деятельности (-0,8 проц. п). Однако рост заработных плат одновременно с увеличением их доли в структуре доходов не привел к снижению дифференциации населения по уровню доходов, значимого их перераспределения не произошло: в 2022-2023 гг. при сокращении доли бедного населения увеличивалась доля богатого населения и среднего класса (рис. 1). Так, доля населения с доходами свыше 100 тыс. руб. за два года увеличилась вдвое: с 5,6% в 2021 г. до 11,2% в 2023 г., а в доходных группах, относимых к среднему классу, происходило значительное расширение их потребительских и сберегательных возможностей, создавались предпосылки для формирования «новых групп» среднего класса [2].

Это означает, в частности, что дифференциация населения по уровню доходов наоборот, увеличилась (рис. 2), причем рост дифференциации происходил одновременно со снижением бедности. Данные за более длительный период свидетельствуют, что коэффициент фондов3, сократившийся с 2007 г. до минимальных значений в 2022 г., в 2023 г. снова стал увеличиваться.

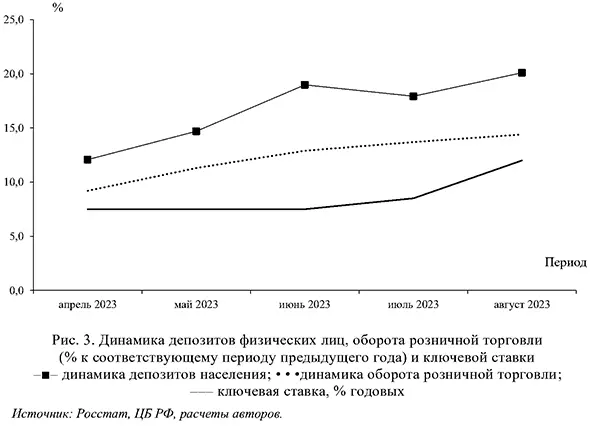

Неравенство и бедностьСоциальные инициативы Президента РФ подразумевают, помимо прямой материальной помощи нуждающимся слоям населения, также переход к более справедливому распределению налогового бремени за счет повышения налогообложения тех, у кого наиболее высокие личные и корпоративные доходы. Таким образом, на уровне Президента и Правительства РФ последовательно продолжается работа над решением проблем бедности, которая основывается на инициировании множества различных программ помощи малоимущим и семьям с детьми4. Этой же цели служит трансформация системы налогообложения доходов населения. Неравенство в России – это не столько проблема бедности, сколько проблема богатства. Слишком велика в нашей стране концентрация личного богатства при весьма скромном участии этого богатства в формировании доходов государства и остальной части населения. Действительно, экономические возможности и экономическое поведение представителей различных доходных групп существенно различаются. Высокодоходные группы населения подавляющую часть своих доходов сберегают [12-14], а в своем потреблении ориентируются преимущественно на импортную продукцию и услуги. И то, и другое отрицательно сказывается на экономическом росте. Теоретически сбережения обеспеченной части населения являются одним из источников накопления, но на практике они, скорее, превращаются в главный источник вывоза капитала. В этой связи можно утверждать, что сложившееся в российской экономике распределение доходов не просто не справедливо, но и с точки зрения создания возможностей для экономического роста далеко не оптимально. Необходимо значимое перераспределение доходов, которое может быть обеспечено в первую очередь за счет введения прогрессивной шкалы подоходного налога. В 2021 г. впервые в РФ стала применяться повышенная (до 15%) ставка НДФЛ для доходов свыше 5 млн руб. в год. Таким образом, произошел законодательный прецедент и первый шаг к формированию полноценной прогрессивной шкалы налогообложения, которая будет введена5 с 1 января 2025 г. Это стало результатом широкой общественной и экспертной дискуссии, посвященной проблемам и возможностям более рационального распределения доходов с точки зрения эффективности экономики. Однако, на наш взгляд, одним из очевидных недостатков проводимой налоговой реформы является отсутствие перераспределительных механизмов в использовании полученных дополнительных бюджетных средств. В [7] был предложен подход к перераспределению денежных доходов населения за счет реформы НДФЛ, одним из результатов которого должно было стать большее вовлечение накапливаемых населением сбережений капиталов во внутриэкономи-ческое взаимодействие, в процесс производства, в экономический рост. Основная идея состояла в равномерном распределении дополнительных средств бюджета в пользу первых четырех (внутренне-ориентированных) доходных групп населения. Таким образом, обеспечивалось снижение общей дифференциации доходов населения, в первую очередь, за счет использования системы распределения дополнительных средств, в которой отсутствует дифференциация. Выполненные в ИНП РАН расчеты6 свидетельствуют, что повышение ставки НДФЛ до 20% (для доходов свыше 5 млн руб.) могло бы привести к совокупному приросту доходов на 1,9%. При условии сохранения значительной корреляции между динамикой доходов и потребления 2% прироста доходов трансформируются в 2% прироста потребления, что, в свою очередь, может привести к росту валового выпуска примерно на 1%. Концептуально предложенный механизм является, в конечном итоге, механизмом активизации внутреннего спроса. Особенность механизма экономического роста «от спроса» для социально ориентированного государства состоит в том, что экономический рост в этом случае является индикатором роста уровня жизни населения. Актуальность описанных подходов определяется существенно изменившимися экономическими условиями, главным образом, значимо изменившейся структурой импорта в потреблении разных доходных групп населения. Общая тенденция к уменьшению потребления импортных товаров наименее обеспеченными группами населения при одновременном сохранении или более слабом снижении объемов потребления импорта наиболее богатыми группами очевидна. Следует отметить, что формирование описанных расчетов привело к некоторым небезынтересным промежуточным результатам. В частности, сбалансированные по-казатели7 доходов и расходов по доходным группам достигаются при 80-процентной доле доходов граждан, чьи доходы превышают 5 млн руб. в год, в суммарных доходах пятой доходной группы. Доля этих доходов (свыше 5 млн руб. в год) в суммарных доходах населения составляет практически 38%. Следует отметить, что такое распределение представляется достаточно правдоподобным ввиду того, что нижняя граница попадания в десятый дециль составляет 100 тыс. руб. в месяц. Увеличение доходов в средне- и высокодоходных группах населения связано с ростом оплаты труда работников организаций, в частности, импортозамещающих производств и отраслей, связанных с гособоронзаказом. Наиболее значительный рост реальной заработной платы в 2023 г. отмечен в обрабатывающих производствах (12,1% в годовом выражении), в том числе, в производстве резиновых и пластмассовых изделий (16%), в производстве готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (17,6%), в производстве компьютерных, электронных и оптических изделий (16,1%), в производстве электрического оборудования (17,8%), в производстве прочих транспортных средств и оборудования (16,3%). Дефицит кадров формирует новые требования не только к качеству человеческого капитала, но и к финансовым ресурсам, обеспечивающим возможности роста заработной платы темпом, опережающим рост производительности труда. И здесь уместно остановиться на особенностях современной денежно-кредитной политики (ДКП), которая зачастую вступает в противоречие с задачами роста экономики. Денежно-кредитная политика и потреблениеВоздействие мер денежно-кредитной политики на потребление населения определяется, в том числе, уровнем дифференциации населения по доходам. Известно, что потребление высокодоходных групп населения, достигнув определенного устойчивого уровня, практически не меняется, а большая часть доходов сберегается [12-14]. На потребление низкодоходных групп населения влияют динамика их реальных доходов и величина социальных трансфертов, тогда как среднедоходные группы населения активно используют кредитные инструменты, поэтому потребление именно этих групп является наиболее эластичным к изменению процентных ставок. Таким образом, увеличение среднего класса (см. рис. 1) приводит к росту доли той части населения, потребление которой критически зависит от проводимой денежно-кредитной политики. Хорошо иллюстрирует описанное выше разделение населения по потреблению ситуация, сложившаяся в российской экономике с апреля по август 2023 г. (рис. 3). В этот период ускорение темпов роста оборота розничной торговли (значимо коррелирующего с динамикой потребления домашних хозяйств) происходило одновременно с ускорением динамики депозитов физических лиц.

Это, на первый взгляд, парадоксальное сочетание объясняется тем, что основной прирост оборота розничной торговли обеспечивался низко- и среднедоходными группами, за счет государственной поддержки населения, роста заработных плат и кредитов (средние темпы роста которых с апреля по август 2023 г. составляли в годовом выражении 10,6% и 81,4% соответственно), а основной прирост сбережений осуществлялся высокодоходными группами населения. В 2024 г. динамика потребления домашних хозяйств формировалась под воздействием двух ключевых противоборствующих факторов: роста реальных доходов населения, обеспеченного повышением реальных заработных плат работников организаций и государственной поддержкой отдельных социальных групп граждан, с одной стороны, и денежно-кредитной политикой, повышающей и без того высокие процентные ставки, с другой [15]. Таким образом, рост реальных располагаемых доходов населения и заработных плат работников организаций позволил поддержать потребление, несмотря на жесткую денежно-кредитную политику. Тем не менее, определенное негативное ее воздействие на спрос населения ощущается. Так, темпы прироста оборота розничной торговли снизились с 11,7% в феврале 2024 г. до 6,1% – в июле. Причем наиболее заметно замедлился товарооборот непродовольственными товарами (почти с 15% в феврале 2024 г. до 6,2% – в июле), во многом зависящий от возможностей заимствования. Несмотря на растущие ставки, динамика выданных физическим лицам кредитов увеличилась с 22% (год к году) в январе 2024 г. до 36% – в июне. Этому способствовал рост реальных доходов населения и ощущение большей предпочтительности немедленного потребления перед отложенным. Однако в преддверии повышения ключевой ставки в августе 2024 г. темпы роста выданных кредитов сократились до 1% (данные ЦБ за июль). Еще одним фактором, способным негативно сказаться на потреблении, особенно низкодоходных групп, являются цены. Основанием проведения текущей денежнокредитной политики является борьба с инфляцией. Однако в период высокой ключевой процентной ставки, началом которого можно считать август 2023 г. (когда ключевая ставка увеличилась с 8,5 до 12%), годовые темпы прироста цен на продовольственные товары увеличились с 3,6% в августе 2023 г. до 9,7% – в июле 2024 г., на непродовольственные товары соответственно с 3,6% до 6,7%. На рис. 4 можно увидеть, что увеличение ключевой ставки в августе 2023 г. уже в следующем месяце привело к замедлению динамики потребления, выраженного в данном случае в темпах роста оборота розничной торговли. До этого момента динамика оборота розничной торговли непрерывно увеличивалась в течение пяти месяцев. Следует отметить, что темпы роста депозитов физических лиц увеличились, что может свидетельствовать о действительном перераспределении денежных средств из потребления в сбережения8. По логике Центрального Банка (ЦБ), это должно было привести к уменьшению спроса на товары и снижению или замедлению инфляции. Однако этого не происходило в течение второй половины 2023 – первой половины 2024 гг. Дальнейшее увеличение ключевой ставки при этом закрепило тенденцию к замедлению темпов роста оборота розничной торговли9 (а значит, и потребления домашних хозяйств), не оказав существенного влияния на динамику цен (рис. 4).

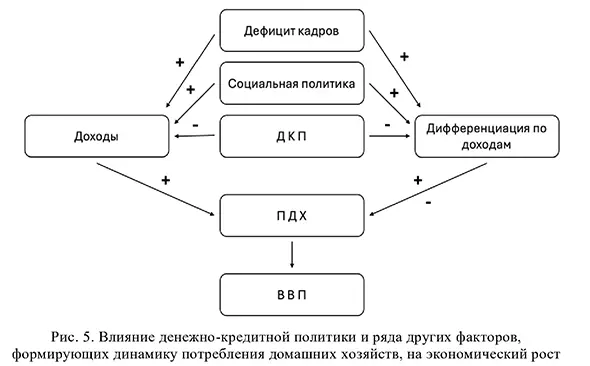

Таким образом, можно констатировать, что результатом проводимой денежнокредитной политики стало замедление динамики потребления, но не инфляции. Дальнейшее ужесточение такой политики формирует условия для замедления роста экономики, половину которого определяет потребление населения. Качественные (технологические) приращения в экономике также становятся затруднительными в связи с удорожанием инвестиционных ресурсов. Кроме того, в условиях «дорогих» денег возможности сохранения и роста высоких заработных плат становятся все более ограниченными [4]. На рис. 5 схематично отражено отрицательное влияние денежно-кредитной политики, как на доходы населения (за счет ограничения возможности поддержания высокого уровня и дальнейшего роста заработной платы работников организаций из-за удорожания кредитов предприятиям), так и на показатели дифференциации населения по доходам (посредством создания условий для вывода капиталов наиболее богатых групп населения из реального сектора экономики). При этом отмечается положительное влияние на доходы населения (а, следовательно, и на потребление домашних хозяйств) со стороны дефицита труда и социальной политики государства. Эти же факторы оказывают положительное влияние и на дифференциацию населения по доходам, снижая ее показатели10. Однако влияние дифференциации населения по доходам на потребление домашних хозяйств оценивается нами одновременно как положительное (по причине роста доходов низко- и среднедоходных групп населения), так и отрицательное (вследствие увеличения в структуре доходов высокодоходных групп, что приводит к росту сбережений и снижению потребления).

Ценовая динамика«Дорогие» деньги являются одним из главных детерминантов удорожания товаров и услуг. Действия денежного-кредитного регулятора вместо сдерживания инфляции привели к ее непрерывному росту и ускорению этого роста в первые 7 месяцев 2024 г. Важным фактором роста цен являются высокая динамика денежных доходов и изменения в показателях дифференциации населения по уровню доходов. Кроме того, в текущих санкционных условиях обменный курс рубля и транспортная составляющая в стоимости параллельного импорта также оказывают значимое влияние на динамику цен. При этом фундаментально в долгосрочной перспективе рост цен определяется не столько перечисленными факторами, сколько динамикой издержек и ресурсными ограничениями: когда все дешевые ресурсы исчерпаны, рост производства происходит за счет ресурсов более дорогих [16-17]. В частности, в данный момент дефицит труда является важным фактором ускорения ценовой динамики. Доходы и человеческий капиталДефицит труда на рынке уже давно создает условия для роста заработной платы работников организаций. Рост инвестиций в основной капитал на уровне более 10% (за первое полугодие 2024 г.) индуцирует не только количественный, но и качественный рост экономики. Такие условия являются благоприятными для наращивания технологического уровня и эффективности производства, в частности, повышения производительности труда. Рост производительности труда естественным образом связан с повышением квалификации работников, ростом вложений в человеческий капитал и модернизацию производства. Импульс, который получила экономика в результате начала СВО, огромен; он запустил основные каналы роста импортозамещающих производств, что естественным образом сказалось на увеличении технологического уровня экономики. Дополнительные инвестиции по гособоронзаказу стимулировали мультипликативные эффекты во всех секторах экономики, а дополнительный спрос, в том числе со стороны государства и населения, разогнал динамику обрабатывающего производства до +9,0% за первое полугодие 2024 г. (+7,9% за первые 9 мес.). По нашим расчетам [15], в 2024 г. ожидаемый темп роста производительности труда может составить 103,6%. Однако с учетом действий денежного-кредитного регулятора, приводящих к замедлению инвестиционной активности, ограничениям по росту заработных плат, сворачиванию кредитных программ и других каналов финансирования спроса населения, этот рост может быть значительно ниже. Вложения в человеческий капитал (инвестиции в образование, здравоохранение, культуру и искусство) в текущих экономических условиях становятся значимым драйвером роста производительности труда, формирующим не только квалификацию, но и дополнительную мотивацию к труду у работников. Происходящее обесценивание человеческого капитала связано с постепенным устареванием знаний, невостребованно-стью навыков, утратой работоспособности и другими факторами [18-19], что подразумевает дополнительные вложения в их поддержку и развитие. По некоторым оценкам [9], недостаточная компенсация обесценивания человеческого капитала может вызвать серьезные ограничения экономического развития в ближайшие 10-15 лет. Рост доходов населения, особенно низко- и среднедоходных групп, возможности которых по получению качественных услуг образования, здравоохранения, культуры и искусства являются в определенной степени ограниченными, становится основанием для роста качества человеческого капитала. Дополнительные доходы означают рост вложений в формирование не только будущего (развитие и образование детей), но и настоящего (повышение квалификации, дополнительное образование, переквалификация) человеческого капитала. Таким образом, рост доходов населения, который мы наблюдаем в последние два года, является, с одной стороны, следствием усиления дефицита труда, а с другой стороны –средством преодоления этого дефицита. Выводы

1 Указ Президента РФ от 07.05.2024 г. № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года». URL: http://kremlin.ru/events/president/news/73986 Федеральный закон от 12.07.2024 г. № 176-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации». url: http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202407120009 2 В 2021 г. почасовые затраты на рабочую силу на производстве (долл./час) в России были в 8,5 раза ниже, чем в Германии, в 5,7 раз ниже, чем в Канаде и в 2,1 раза ниже, чем в Польше. Для расчетов использовалась статистика Федерального статистического управления Германии (URL: https://www.destatis.de/EN/Home/ topservice_hidden_node.html), источник: Международная организация труда. 3 Определяется как соотношение между средними уровнями денежных доходов 10% населения с наиболее высокими доходами и 10% населения с наиболее низкими доходами. 4 Единовременная выплата на ребенка, ежемесячное пособие на ребенка до 1,5 лет, материнский капитал, семейная ипотека, помощь многодетным семьям в погашении ипотеки, поддержка нуждающихся семей, единое пособие, социальный контракт, забота о детях военнослужащих и другие инициативы в рамках Национальных проектов, более подробно см. Национальные проекты.URL: https://xn--80aapampemcchfmo7a3c9ehj.xn--p1ai/ 5 Согласно Федеральному закону от 12.07.2024 г. № 176-ФЗ (см. сноску 1). 6 Для расчетов использовалась статистика баланса доходов и расходов населения, а также статистика межотраслевых балансов ИНП РАН за 2021 г. Расчеты осуществлялись с использованием структурнотехнологического мультипликатора, с привлечением некоторых гипотез относительно распределения по доходным группам прироста задолженности по кредитам и прироста прочих сбережений, а также содержательного ограничения на рост ставки НДФЛ для доходов свыше 5 млн руб., которое заключалось в неуменьшении потребительских расходов в пятой доходной группе [6]. 7 Расчет величины обязательных платежей и взносов осуществлялся на основе перемножения доходной базы на ставку НДФЛ для соответствующей доходной группы населения, включая группу, где доходы превышают 5 млн руб. в год, доля которых изначально неизвестна. 8 Отметим, что обратное перераспределение доходов населения (из сбережений в потребление), например, при снижении ключевой ставки не происходит немедленно и требует радикального изменения денежнокредитной политики. При снижении ключевой ставки на 12,5 проц. п. (с 20% в марте 2022 г. до 7,5% – в сентябре) депозиты населения продолжали прирастать, хотя и вдвое меньшими темпами: с 9,5% до 4,5%. 9 Кратковременное ускорение динамики оборота розничной торговли в сентябре 2024 г. обусловливалось увеличением спроса на товары длительного пользования, в том числе в связи с высокими инфляционными ожиданиями населения, пролонгированными заявлениями макрорегулятора о дальнейшем ужесточении денежно-кредитной политики. 10 В общем случае предполагается, что дефицит кадров создает условия для роста заработной платы во всех доходных группах населения. Литература / References

|

Новые книги и журналы

Популярные книги и учебники

- Экономикс - Макконнелл К.Р., Брю С.Л. - Учебник

- Бухгалтерский учет - Кондраков Н.П. - Учебник

- Капитал - Карл Маркс

- Курс микроэкономики - Нуреев Р. М. - Учебник

- Макроэкономика - Агапова Т.А. - Учебник

- Экономика предприятия - Горфинкель В.Я. - Учебник

- Финансовый менеджмент: теория и практика - Ковалев В.В. - Учебник

- Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности - Алексеева А.И. - Учебник

- Теория анализа хозяйственной деятельности - Савицкая Г.В. - Учебник

- Деньги, кредит, банки - Лаврушин О.И. - Экспресс-курс

Популярные рефераты

- Коллективизация в СССР: причины, методы проведения, итоги

- Макроэкономическая политика: основные модели

- Краткосрочная финансовая политика предприятия

- История развития кредитной системы в России

- Марксизм как научная теория. Условия возникновения марксизма. К. Маркс о судьбах капитализма

- Коммерческие банки и их функции

- Лизинг

- Малые предприятия

- Классификация счетов по экономическому содержанию

- Кризис отечественной экономики

- История развития банковской системы в России

- Маржинализм и теория предельной полезности

- Иностранные инвестиции

- Безработица в России

- Кризис финансовой системы стран Азии и его влияние на Россию

- Источники формирования оборотных средств в условиях рынка

Популярные лекции

- Шпаргалки по бухгалтерскому учету

- Шпаргалки по экономике предприятия

- Аудиолекции по экономике

- Шпаргалки по финансовому менеджменту

- Шпаргалки по мировой экономике

- Шпаргалки по аудиту

- Микроэкономика - Лекции - Тигова Т. Н.

- Шпаргалки: Финансы. Деньги. Кредит

- Шпаргалки по финансам

- Шпаргалки по анализу финансовой отчетности

- Шпаргалки по финансам и кредиту

- Шпаргалки по ценообразованию