Популярные статьи

- Государственно-частное партнерство: теория и практика

- Международный форум по Партнерству Северного измерения в сфере культуры

- Мировой финансовый кризис и его влияние на Россию

- Совершенствование оценки эффективности инвестиций

- Теория экономических механизмов

- Кластерный подход в стратегии инновационного развития зарубежных стран

- Качество и уровень жизни населения

- Фактор времени при оценке эффективности инвестиционных проектов

- Государственная собственность в российской экономике - Масштаб и распределение по секторам

- Вопросы оценки видов социального эффекта при реализации инвестиционных проектов

- Особенности нового этапа инновационного развития России

- Перспективы социально-экономического развития России

- Экономический кризис в России: экспертный взгляд

- Налоговые риски

Популярные курсовые

- Учет нематериальных активов

- Потребительское кредитование

- Бухгалтерский учет - Курсовые работы

- Финансы, бухгалтерия, аудит - курсовые и дипломные работы

- Денежная система и денежный рынок

- Долгосрочное планирование на предприятии

- Диагностика кризисного состояния предприятия

- Интеграционные процессы в современном мире

- Доходы организации: их виды и классификация

- Кредитная система: место и роль в ней ЦБ и коммерческих банков

- Международные рынки капиталов

- Многофакторный анализ производительности труда

- Непрерывный трудовой стаж

- Виды и формы собственности и трансформация отношений собственности в России

- Анализ финансово-хозяйственной деятельности

Навигация по сайту

Влияние глобальных экономических процессов на формирование занятости в России |

| Статьи - Анализ | |||

|

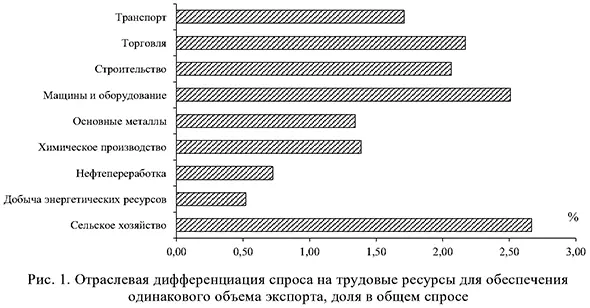

Ф.О. Некрасов Глобальные цепочки создания добавленной стоимости (ГЦС) приобретают все большее значение в мировой экономике. Они не только перераспределяют добавленную стоимость между странами, но и изменяют традиционное международное разделение труда, оказывая влияние на экономическое развитие и уровень занятости в различных регионах. В условиях быстрой трансформации мировой экономики к исследованию ГЦС возникает все больший интерес, что подтверждается ростом числа эмпирических исследований за последние десятилетия. Современные исследования ГЦС охватывают широкий круг вопросов: от их влияния на социально-экономическое развитие стран и перераспределение доходов до изменений уровня жизни населения. Отдельным направлением в последние годы стали исследования рынка труда на основе анализа ГЦС. Такие исследования показывают, как влияет международная кооперация на динамику занятости, условия труда и уровень социального неравенства в стране. В эмпирических исследованиях ГЦС важную роль играют доступность и качество данных. Для всестороннего анализа необходима детализированная статистика. Международные организации, такие как ОЭСР и UNCTAD, предоставляют базы данных и методологии для исследования ГЦС. Эти ресурсы становятся основой, как для качественного, так и для количественного анализа, помогая глубже понять процессы, происходящие в глобальной экономике. Цель статьи – предоставить комплексный обзор существующих методологий исследований ГЦС с акцентом на рынок труда. Также проводится анализ доступности и пригодности данных для таких исследований, что позволит определить возможности и ограничения существующих методологических подходов для их возможного использования в российской практике анализа и прогнозирования. Обзор методологии анализа ГЦСВ целом анализ ГЦС может базироваться на теоретических или эмпирических подходах и охватывать процессы как на макроуровне, так и на уровне отдельных компаний. Начнем описание с теоретических моделей, исследующих поведение отдельных фирм. При этом подчеркнем, что анализ занятости в рамках ГЦС всегда имеет в качестве основы параметры производства. В теоретических микромоделях, описывающих участие фирм в ГЦС, особое внимание уделяется принятию решений на разных этапах производства и выходу на международные рынки. Например, модель прямого участия в глобальных цепочках, основанная на работах [1-2], рассматривает поведение компаний на международных рынках и их решение экспортировать продукцию конечным производителям за границу. Еще одним важным направлением исследований является модель участия в обратных глобальных цепочках [3], которая рассматривает выбор производителей конечной продукции между закупкой компонентов за рубежом и приобретением их на местном рынке. В этом контексте анализируются не только экономические факторы, такие как стоимость и качество импортируемых компонентов, но и технические сложности, возникающие при организации международных поставок. Особый интерес вызывают модели двустороннего взаимодействия, в которых решения о включении в ГЦС принимают как покупатели, так и продавцы. Исследования [4-5] позволяют глубже понять, как взаимодействие между участниками влияет на устойчивость и эффективность цепочек. Выбор стратегий обеих сторон, таких как поиск подходящих поставщиков и клиентов, формирует структуру всей цепочки и может значительно влиять на ее долгосрочную успешность. Еще одним важным аспектом анализа является многоступенчатое производство, в котором ведущие компании играют ключевую роль, определяя оптимальные локации для каждого этапа производственного процесса. В работе [6] подчеркивается важность каждой стадии производства: на каждом этапе создается определенная добавленная стоимость, а конечная сборка чаще всего происходит в стране потребления. Фрагментация производства в рамках ГЦС позволяет компаниям разбивать производственные процессы на множество этапов, размещенных в разных странах, что повышает гибкость и снижает издержки. Еще один важный метод в исследованиях ГЦС – использование панельных данных с фиксированными эффектами. Этот подход позволяет выделить влияние участия в глобальных цепочках, исключив другие факторы, такие, как общие макроэкономические условия или особенности отдельных отраслей. Такой подход также дает возможность оценить долгосрочные эффекты интеграции в ГЦС. Многие исследования подтверждают, что интеграция в ГЦС способствует диверсификации структуры занятости, особенно в развивающихся странах. Например, работа [6] подчеркивает, что участие в ГЦС увеличивает спрос на специалистов с определенными навыками, необходимыми для работы в цепочках поставок, такими как управление и координация. Это приводит к росту квалификационного разрыва на рынке труда: работники с управленческими навыками занимают более высокие позиции, в то время как количество неквалифицированных рабочих мест сокращается. В то же время важное внимание уделяется процессам передачи знаний и технологий между участниками ГЦС. Так, работа [7] рассматривает, как лидирующие компании делятся опытом и производственными практиками со своими поставщиками, тем самым повышая их производительность и улучшая качество продукции. Эти взаимодействия нередко зависят от сложности продукции и уровня контроля, который крупные компании осуществляют над своими партнерами. Важное место в качественном анализе на микроуровне занимает изучение инновационной активности в рамках ГЦС. Исследование [8] показывает, что вовлеченность в глобальные цепочки стимулирует компании к внедрению инноваций, направленных на повышение конкурентоспособности. Это особенно заметно в тех цепочках, где активно применяются передовые технологии и современные управленческие подходы. В таких условиях компании вынуждены адаптировать производственные процессы к международным стандартам, что требует постоянного обновления и совершенствования продукции. Кроме того, важную роль в ГЦС играют стандарты и сертификация. В глобальных цепочках требования к качеству продукции становятся решающим элементом на каждом этапе производства. Исследование [9] подчеркивает, что стандарты не только улучшают качество продукции, но и обеспечивают предсказуемость конечного результата для потребителей. Макроэкономические исследованияВ макроэкономическом моделировании ГЦС выделяется ряд ключевых подходов, которые помогают понять, как структурные особенности мировой экономики влияют на распределение ресурсов, международную торговлю и уровень благосостояния стран. Один из таких подходов представлен так называемыми «круговыми» моделями, которые фокусируются на межотраслевых связях и многократном использовании промежуточных товаров на разных стадиях производства. В этом контексте особый интерес представляет модель Калиендо-Парро [10]. Она расширяет классическую модель Рикардо за счет включения множества отраслей и межотраслевых связей, что позволяет более точно учитывать сложные взаимодействия в ГЦС. Эта модель оказывается особенно полезной для анализа последствий крупных торговых соглашений. В частности, она применялась для анализа экономических эффектов торгового соглашения НАФТА в части влияния торговых барьеров на отдельные отрасли и страны. Еще одним значимым подходом является модель Итону-Кортума [11], которая учитывает промежуточные товары, что позволяет глубже понять роль технологических различий и производительности в мировой торговле. Включение промежуточных товаров в модель дает возможность моделировать сложные производственные процессы и анализировать влияние глобализации на производительность и ценовую структуру. Один из ключевых выводов использования этой модели состоит в том, что межотраслевые связи усиливают эффект торговых шоков, распространяя их по всей экономике. Среди других значимых подходов в макроэкономическом моделировании ГЦС выделяются многоступенчатые модели производства, акцентирующие внимание на поэтапном процессе, в котором каждый этап производства может быть размещен в разных странах. В работе [12] рассматривается, как компании оптимизируют размещение этапов производства, учитывая такие факторы, как торговые издержки, качество институтов и уровень защиты прав собственности. Результаты показывают, что начальные стадии производственного процесса, требующие большей защиты прав и стабильности, чаще всего располагаются в странах с надежной институциональной системой. В то же время последующие этапы, менее зависящие от институциональных условий, могут быть перенесены в страны с более низкими издержками. Кроме того, модель в работе [13], посвященная фрагментации производства, подчеркивает важность многократного пересечения границ промежуточными товарами для стимулирования роста мировой торговли. Исследование демонстрирует, что снижение торговых барьеров способствует еще более глубокой фрагментации производственных процессов, увеличивая участие стран в ГЦС. Это, в свою очередь, ведет к росту международной торговли, поскольку компании стремятся оптимизировать затраты, распределяя производственные этапы между странами с различными сравнительными преимуществами. Завершая обзор макроэкономических теоретических подходов, следует выделить модели общего равновесия, которые учитывают особенности ГЦС. В частности, модель [14] вводит концепцию торговли на основе добавленной стоимости, что позволяет точнее измерить вклад каждой страны в глобальные цепочки. Традиционные статистические данные по международной торговле могут быть неточными из-за многократного учета промежуточных товаров, тогда как подход, основанный на добавленной стоимости, дает более достоверное представление о торговых потоках. Это, в свою очередь, помогает лучше понимать роль каждой страны в создании конечного продукта и формировать более эффективную торговую политику. Что касается макроэкономического эмпирического анализа ГЦС, одним из его ключевых аспектов является учет добавленной стоимости, который позволяет определить вклад каждой страны в производство конечного продукта. Первый метод, нацеленный на изучение добавленной стоимости в конечных товарах, позволяет точно определить, какая доля стоимости каждого конечного продукта была создана в разных странах, принимавших участие в его производстве. Этот подход важен для отслеживания источников добавленной стоимости на каждом этапе глобальной цепочки, что дает представление о том, какие страны вносят наибольший вклад в создание конечной продукции и на каких стадиях это происходит. Второй метод фокусируется на изучении добавленной стоимости в валовом экспорте, который охватывает как конечные товары, так и промежуточные продукты. Этот подход позволяет оценить вклад стран в производство экспортируемых товаров, включая компоненты и сборку. Анализ валового экспорта предоставляет более полную картину участия стран в глобальных цепочках, показывая, в какой степени каждая страна вовлечена в создание экспортируемой продукции. Особое внимание в этих подходах уделяется показателю «вертикальная специализация» (Vertical Specialization, VS), введенному в исследовании [15]. Этот индикатор измеряет долю импорта промежуточных товаров в валовом экспорте страны, что позволяет оценить степень ее вовлеченности в глобальные цепочки создания стоимости. Высокий уровень вертикальной специализации указывает на значительную зависимость экономики страны от международных поставок компонентов, что делает ее более интегрированной в мировые производственные сети. Показатель VS предоставляет ценную информацию для анализа экономической уязвимости и устойчивости стран в условиях глобализации. В частности, расчеты, проводившиеся в ИНП РАН, свидетельствуют о том, что расширение интеграции национальных экономик стран ЕАЭС в ГЦС до уровня стран-участников ЕС (VSI3=20%) обеспечивает существенный прирост ВВП как отдельных стран ЕАЭС (например, для Беларуси до 5% дополнительного роста ВВП по сравнению с базовым уровнем), так и всего интеграционного объединения4. Макроэкономические эмпирические исследования, касающиеся рынка труда в условиях ГЦС, показывают, что участие стран в этих цепочках оказывает заметное влияние на занятость, структуру заработных плат и требования к квалификации работников. В таких исследованиях часто используют межстрановые таблицы «затраты-выпуск», позволяющие анализировать занятость в различных отраслях и регионах в зависимости от уровня интеграции в ГЦС. Например, в работе [16] исследуется, как интеграция в ГЦС повлияла на спрос на рабочую силу в странах ЕС. Результаты показывают, что участие в цепочках увеличивает спрос на высококвалифицированных работников и снижает потребность в низкоквалифицированной рабочей силе. Это явление часто связывается с технологической модернизацией и изменением требований к навыкам, поскольку компании, участвующие в ГЦС, вынуждены адаптироваться к глобальным стандартам. Кроме того, исследования показывают, что участие в ГЦС усиливает неравенство на рынке труда. В работе [17] подчеркивается, что аутсорсинг и перемещение производственных процессов в страны с более низкими издержками труда приводят к росту заработных плат квалифицированных работников в странах с высокой добавленной стоимостью, в то время как доходы и занятость в секторах, требующих низкой квалификации, сокращаются. Эти эффекты наиболее заметны в развитых странах, где высококвалифицированные специалисты становятся более востребованными, а низкоквалифицированные рабочие места переносятся в развивающиеся экономики. Еще одним интересным направлением исследований является влияние ГЦС на временную занятость и нестабильность рабочих мест. Исследования, такие как работа [18], показывают, что интеграция в глобальные цепочки увеличивает зависимость рынка труда от колебаний спроса и изменений в торговой политике. Это способствует росту временной занятости и увеличению числа нестабильных рабочих мест, особенно в трудоемких отраслях, где компании могут быстро реагировать на внешние изменения, сокращая или расширяя занятость. Данная постановка задачи актуальна не только тогда, когда речь идет о временной занятости, но и об устойчивых отраслевых сдвигах, вызванных, в свою очередь, структурными сдвигами в экспорте. При этом сдвиги в отраслевой структуре экспорта отнюдь не пропорциональны структурным сдвигам занятости. На рис. 1 приведена отраслевая дифференциация спроса на трудовые ресурсы в РФ при гипотетически одинаковом приросте экспорта отраслей на 10%.

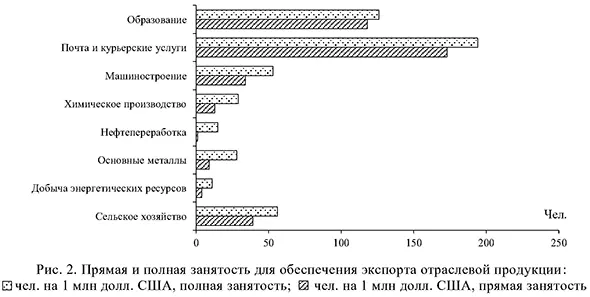

Источник: расчеты авторов на основе мировой таблицы «затраты-выпуск» за 2018 г., разработанной Управлением статистики ОЭСР. При такой дифференциации занятости для обеспечения условной единицы экспорта изменение структуры экспорта может привести к дефициту трудовых ресурсов. Например, снижение экспорта энергетических ресурсов на 10% высвобождает всего 160 тыс. занятых по всей экономике (включая косвенные затраты труда в смежных отраслях). Замещение (условно) снижения экспорта энергетических ресурсов сельскохозяйственной продукцией потребует более 800 тыс. дополнительных работников по всей экономике (включая косвенные затраты труда в смежных отраслях). Речь пока идет только о номинальном дополнительном спросе – без учета квалификационных характеристик рабочей силы. Приведенные цифры касаются (как уже отмечалось выше) спроса на трудовые ресурсы всех отраслей, участвующих в обеспечении экспорта рассматриваемой отраслевой продукции. Изменение экспорта различных отраслей на одну и ту же величину вызывает различный спрос (высвобождение) на рабочую силу даже при одинаковой прямой трудоемкости производства отраслей. На рис. 2 приведены прямые и полные затраты труда на экспорт в 1 млн долл. по отдельным отраслям.

Источник: расчеты авторов на основе мировой таблицы «затраты-выпуск» за 2018 г., разработанной Управлением статистики ОЭСР Как видим, соотношения между прямой и полной занятостью, обеспечивающей экспорт, в отраслях сильно разнятся. Наименьшей является доля занятых в отрасли «Нефтепереработка» для обеспечения экспорта нефтепродуктов в составе полных затрат труда, составляющая всего 9%, зато доли торговли и транспорта равны 28 и 15% соответственно. Таким образом, при снижении экспорта нефтепродуктов трудовые ресурсы высвобождаются не столько из отрасли нефтепереработки, сколько из торговли и транспорта с соответствующими квалификационными характеристиками, требующими трудоустройства. Данное обстоятельство касается всех экспортируемых товаров и услуг, и структурные сдвиги на рынке труда могут быть гораздо более существенными, чем в структуре экспорта. Также значительное внимание уделяется тому, как ГЦС влияют на производительность труда и общий экономический рост. В работе [19] подчеркивается, что участие в глобальных цепочках способствует повышению производительности за счет доступа к передовым технологиям и знаниям, получаемым через международные связи. Исследования показывают, что компании, интегрированные в ГЦС, обычно демонстрируют более высокие показатели производительности, что способствует росту доходов и благосостояния. Однако это также может привести к вытеснению низкоквалифицированной рабочей силы, так как фирмы все чаще инвестируют в автоматизацию и повышение эффективности для соответствия глобальным стандартам. Исследования также показывают, что участие стран в ГЦС усиливает региональные различия в занятости и доходах. Например, в работе [20] отмечается, что интеграция в ГЦС приводит к концентрации высокооплачиваемых рабочих мест в крупных экономических центрах, в то время как в менее развитых регионах уменьшаются возможности для трудоустройства. В таких условиях на периферии создаются преимущественно низкоквалифицированные рабочие места, которые отличаются меньшей стабильностью и низкими зарплатами, что способствует усилению экономического неравенства внутри стран. Эти выводы особенно актуальны для крупных развитых государств, таких как США, где региональные различия в уровне заработных плат и условиях труда становятся все более ощутимыми. Со временем эти проблемы будут иметь все большее значение и для России. Важной темой также является изучение долгосрочного влияния глобальных цепочек на рынок труда с точки зрения изменения структуры занятости. В исследовании [21] анализируется, как компании, участвующие в ГЦС, меняют структуру рабочих мест в зависимости от фазы экономического цикла и глобальных экономических трендов. Эти данные показывают, что в периоды экономического спада компании, более интегрированные в глобальные цепочки, имеют тенденцию к сокращению низкоквалифицированных рабочих мест, при этом сохраняя высококвалифицированные позиции. Таким образом, по мере циклических колебаний занятость проходит постоянную реструктуризацию, что затрудняет прогнозирование ее долгосрочной стабильности. Кроме того, макроэкономические исследования затрагивают взаимосвязь между участием в ГЦС и динамикой уровня заработной платы на национальном уровне. В работе [22] показано, что интеграция в ГЦС может способствовать росту заработной платы, особенно в высококвалифицированных секторах, благодаря увеличению производительности и экономии от масштаба. Однако эффект часто оказывается неоднородным: нередко возникает так называемая «поляризация заработной платы», когда доходы высококвалифицированных работников продолжают расти, а заработки низкоквалифицированных сотрудников стагнируют или даже снижаются. Это связано с тем, что глобальные цепочки стимулируют развитие высококвалифицированных секторов, ограничивая при этом возможности трудоустройства в отраслях, требующих менее квалифицированного труда. Исследования ГЦС в РоссииНа микроуровне российские исследования глобальных цепочек стоимости сосредоточены на анализе производственных цепочек, изучении факторов, определяющих участие отечественных компаний в международной торговле и кооперации, а также на выявлении барьеров и возможностей для их интеграции в глобальные сети. В ряде работ подчеркивается, что институциональные ограничения остаются одним из ключевых препятствий: значимость имеют такие факторы, как защита прав собственности, качество регулирования и предсказуемость инвестиционного климата. Недостаточная устойчивость институциональной среды ограничивает возможности российских компаний встраиваться в устойчивые партнерские отношения с международными контрагентами [23]. Не менее важным условием успешной интеграции является внедрение современных управленческих практик и технологий. Исследования показывают, что фирмы, сотрудничающие с зарубежными партнерами и получающие доступ к новым знаниям, демонстрируют более высокую производительность, чаще внедряют инновации и лучше адаптируются к требованиям глобальных стандартов. Это особенно заметно в высокотехнологичных секторах, где конкурентоспособность напрямую зависит от качества менеджмента и уровня технологической оснащенности [24]. Таким образом, участие в ГЦС может становиться каналом передачи не только технологий, но и организационных компетенций, формируя основу для долгосрочного роста. Отдельный блок исследований посвящен анализу структуры добавленной стоимости в российском экспорте. Применение международных баз данных и методик (в частности, TiVA) выявляет, что отечественные компании сталкиваются с трудностями в увеличении доли национальной добавленной стоимости, особенно в обрабатывающих отраслях. Это означает, что даже при росте экспортных показателей внутренняя вовлеченность в создание конечной продукции остается ограниченной, что тормозит технологический прогресс [25]. Подобные выводы подтверждаются и межотраслевым анализом, выполненным с использованием моделей «затраты–выпуск». Полученные результаты указывают на то, что Россия остается преимущественно поставщиком промежуточных и сырьевых товаров, а вклад в глобальные производственные цепочки в высокотехнологичных сегментах остается ограниченным [26]. Такая структура участия ведет к высокой зависимости от внешних ценовых колебаний и не позволяет в полной мере использовать возможности международной кооперации для модернизации экономики. На макроуровне значительное внимание уделяется исследованию уязвимости российской экономики в условиях глобальных экономических шоков и санкционного давления. Отмечается, что высокая зависимость от экспорта сырья и недостаточная диверсификация экспорта делают национальную экономику чувствительной к внешним вызовам, ограничивая способность компаний адаптироваться к изменениям мировой конъюнктуры [27]. В результате формируется необходимость стратегической перестройки экспортной структуры и расширения внутренних источников роста. Наконец, в качестве возможных направлений адаптации и укрепления позиций в ГЦС рассматриваются меры по локализации производства и импортозамещению. Подчеркивается, что успешная реализация подобных стратегий невозможна без долгосрочных инвестиций в инфраструктуру, развитие человеческого капитала и формирование институциональных условий, стимулирующих инновации и повышение качества продукции [28]. Это позволяет рассматривать импортозамещение не как краткосрочную реакцию на внешние вызовы, а как элемент долгосрочной стратегии повышения технологической независимости и интеграции в мировую экономику на более высоком уровне. Данные для анализа ГЦСДанные играют критически важную роль в исследовании ГЦС, поскольку именно они позволяют глубже понять структуру и функционирование этих сложных международных сетей. В условиях глобализации компании часто распределяют свои производственные процессы по разным странам, и для точного анализа такого многоуровневого и многонационального взаимодействия необходимы комплексные и качественные данные. Исследования в области ГЦС включают оценку межотраслевых связей, потоков промежуточных товаров, добавленной стоимости на каждом этапе производства, а также их влияние на экономические показатели стран, такие как занятость, производительность и уровень благосостояния. Доступ к точным данным позволяет исследователям и политикам лучше понять, как страны интегрированы в ГЦС, определить их конкурентные преимущества и оценить, как изменения в торговой политике или глобальных рынках могут отразиться на экономике. Например, данные о добавленной стоимости помогают выявить вклад каждой страны в создание конечного продукта, что имеет значение для анализа торгового баланса и оценки экономического вклада различных секторов. Эти данные также проливают свет на распределение доходов от международной торговли и служат основой для разработки экономической политики, направленной на стимулирование роста и улучшение благосостояния. Тем не менее, доступность данных остается серьезной проблемой для эмпирических исследований ГЦС, особенно в развивающихся странах, где сбор и систематизация данных могут быть ограничены ресурсами и институциональными возможностями. В связи с этим создание и поддержание доступных, актуальных и стандартизированных баз данных являются одной из ключевых задач для международных организаций, таких как Организация экономического сотрудничества и развития (OECD), Всемирная торговая организация (WTO) и Всемирный банк. Эти организации способствуют сбору, стандартизации и распространению данных, что позволяет исследователям анализировать глобальные экономические процессы и получать объективные результаты для формирования эффективной торговой и экономической политики. Для анализа ГЦС используются несколько ключевых источников данных, которые содержат информацию о межотраслевых связях, потоках товаров и услуг между странами, а также о добавленной стоимости на различных этапах производственного процесса. Эти данные помогают исследователям и политикам лучше понять, как страны и отрасли интегрированы в мировую экономику, как распределяется добавленная стоимость и какие экономические последствия могут возникнуть вследствие изменения условий торговли. Одним из основных источников информации для анализа ГЦС являются международные таблицы «затраты-выпуск» (World Input-Output Tables, WIOT), которые разрабатывались в рамках проекта World Input-Output Database (WIOD). Эти таблицы предоставляют сведения о потоках товаров и услуг между странами и отраслями, позволяя отслеживать межотраслевые связи и оценивать вклад каждой страны в создание конечного продукта. WIOT включает данные о производстве, экспорте, импорте и потреблении более чем для 40 стран и множества отраслей, что делает ее одним из наиболее подробных ресурсов для изучения глобальной экономики. Таблицы WIOT позволяют исследователям не только измерять добавленную стоимость на каждом этапе производственного процесса, но и учитывать многоступенчатое пересечение границ промежуточными товарами. Это особенно важно в условиях глобализации, когда производственные процессы распределены между странами, а конечный продукт становится результатом кооперации различных экономик. Использование данных WIOT позволяет более точно анализировать экономические эффекты от участия стран в ГЦС и выявлять уязвимые звенья в цепочках поставок. Еще одним важным источником данных является база данных OECD-WTO по добавленной стоимости в торговле (Trade in Value Added, TiVA). Этот ресурс был создан в сотрудничестве между Организацией экономического сотрудничества и развития (OECD) и Всемирной торговой организацией (WTO) и предоставляет данные о торговле в терминах добавленной стоимости, что позволяет оценить реальный вклад каждой страны в мировой экспорт. В отличие от традиционных статистик, которые могут несколько раз учитывать стоимость промежуточных товаров, TiVA устраняет двойной учет и предлагает более точную информацию о торговых потоках. Данные TiVA позволяют объективнее оценить экономическую значимость стран в ГЦС и определить, какая часть дохода остается в стране-производителе, а какая уходит за ее пределы. Это особенно полезно для анализа экономик с высокой долей импорта в экспорте, поскольку TiVA дает возможность оценить внутреннюю добавленную стоимость в экспортируемых товарах и услугах. Таким образом, эта база данных играет важную роль в понимании структуры и динамики международной торговли, помогая странам формировать более эффективную экономическую политику. Другим значимым источником данных для анализа глобальных цепочек создания стоимости является глобальная база данных межотраслевых потоков (Global Trade Analysis Project, GTAP). Разрабатываемая в Purdue University, база GTAP предоставляет межстрановые таблицы «затраты-выпуск», данные о тарифах, а также информацию о торговых барьерах и политике. GTAP используется для экономического моделирования и прогнозирования, что позволяет исследователям анализировать влияние изменений в торговой политике и других внешних факторов на глобальные цепочки и экономику в целом. С помощью GTAP можно оценить последствия торговых соглашений, таких как NAFTA или TPP, для отдельных стран и отраслей, что делает эту базу данных незаменимым инструментом для международного анализа. Одним из преимуществ GTAP является ее применение в моделях общего равновесия (CGE-моделях), что позволяет учитывать множество переменных и проводить детализированный анализ воздействия на экономику. Кроме того, GTAP предоставляет данные о природных ресурсах и воздействии различных секторов на окружающую среду, что делает ее особенно полезной для комплексного анализа, включающего экологические аспекты, позволяет исследователям проводить многогранный анализ, оценивая как экономические, так и экологические последствия участия стран в ГЦС. Однако, несмотря на ценность таких баз данных, как WIOT, TiVA и GTAP, существуют значительные ограничения, которые могут снижать точность и полезность эмпирических исследований. Эти проблемы включают как вопросы качества и полноты данных, так и сложности с доступом, особенно для исследователей из развивающихся стран. Одной из основных проблем является неравномерная доступность данных между странами. Развитые экономики, как правило, располагают хорошо организованными и регулярно обновляемыми статистическими системами, в то время как развивающиеся страны часто сталкиваются с трудностями в сборе и систематизации данных. Эти ограничения связаны с нехваткой финансовых и технических ресурсов, а также недостатками в инфраструктуре, что затрудняет включение данных этих стран в международные базы. В результате информация о многих развивающихся экономиках в базах WIOT и TiVA может быть неполной или неточной, что снижает качество анализа ГЦС на глобальном уровне. Актуальность данных представляет собой еще одно серьезное ограничение для анализа ГЦС, особенно на фоне стремительно меняющейся мировой экономики. Большинство баз данных, таких как WIOT и TiVA, обновляются с задержкой в несколько лет, что затрудняет анализ недавних событий и изменений в глобальных цепочках. Недостаток детализации данных также представляет проблему. Большинство доступных баз данных предоставляют агрегированные данные по крупным отраслям, что не всегда позволяет исследователям точно определить вклад отдельных секторов или этапов производственного процесса. Например, в базах WIOT и TiVA многие отрасли сгруппированы, что затрудняет анализ на уровне отдельных подотраслей или конкретных видов продукции. Это особенно важно для понимания нюансов ГЦС, где определенные производственные этапы или специфические компоненты могут играть ключевую роль в структуре цепочки. ЗаключениеГЦС играют ключевую роль в современной мировой экономике, оказывая существенное влияние на производственные процессы, международную торговлю и экономическое развитие стран. Анализ показывает, что участие в ГЦС предоставляет странам не только возможности для расширения экспорта, но и способствует росту добавленной стоимости, внедрению передовых технологий и управленческих практик. Однако для достижения устойчивого эффекта от интеграции в ГЦС необходимо учитывать институциональные факторы и развивать внутренние ресурсы, поддерживающие конкурентоспособность. Эмпирические исследования на микро- и макроуровне подтверждают, что для успешного участия в ГЦС важны такие аспекты, как улучшение институциональной среды, адаптация к международным стандартам качества и укрепление межотраслевых связей. Исследования, посвященные российским компаниям и экономике в целом, подчеркивают значимость устранения институциональных барьеров и стимулирования инноваций для укрепления позиций страны в международных производственных цепочках. Проблемы с доступом к международным рынкам и зависимость от сырьевых отраслей ограничивают потенциал России в ГЦС, что требует диверсификации производства и развития высокотехнологичных отраслей. В будущем для России важно совершенствовать инфраструктуру, укреплять защиту прав собственности и поддерживать развитие ключевых секторов, чтобы добиться более устойчивой интеграции в ГЦС. Эти меры помогут снизить зависимость от экспорта сырья, улучшить показатели добавленной стоимости в экспортируемых товарах и минимизировать экономические риски в условиях глобальных экономических шоков. Таким образом, последовательное улучшение институциональных условий и поддержка инноваций являются необходимыми условиями для эффективного участия России в глобальных цепочках создания стоимости. 1 Статья подготовлена при поддержке Российского научного фонда (в рамках научного проекта № 23-18-00672 «Влияние глобальных цепей создания стоимости на российский рынок труда и доходы населения»). 2 Авторы выражают благодарность А.А. Широву и А.Р. Саяповой за помощь в подготовке данной статьи. 3 VSI равняется отношению реэкспортируемой добавленной стоимости к валовому экспорту. 4 URL: https://eec.eaeunion.org/upload/iblock/dfb/etap-3_OTCHET. pdf Литература / References

|

Новые книги и журналы

Популярные книги и учебники

- Экономикс - Макконнелл К.Р., Брю С.Л. - Учебник

- Бухгалтерский учет - Кондраков Н.П. - Учебник

- Капитал - Карл Маркс

- Курс микроэкономики - Нуреев Р. М. - Учебник

- Макроэкономика - Агапова Т.А. - Учебник

- Экономика предприятия - Горфинкель В.Я. - Учебник

- Финансовый менеджмент: теория и практика - Ковалев В.В. - Учебник

- Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности - Алексеева А.И. - Учебник

- Теория анализа хозяйственной деятельности - Савицкая Г.В. - Учебник

- Деньги, кредит, банки - Лаврушин О.И. - Экспресс-курс

Популярные рефераты

- Коллективизация в СССР: причины, методы проведения, итоги

- Макроэкономическая политика: основные модели

- Краткосрочная финансовая политика предприятия

- История развития кредитной системы в России

- Марксизм как научная теория. Условия возникновения марксизма. К. Маркс о судьбах капитализма

- Коммерческие банки и их функции

- Лизинг

- Малые предприятия

- Классификация счетов по экономическому содержанию

- Кризис отечественной экономики

- История развития банковской системы в России

- Маржинализм и теория предельной полезности

- Иностранные инвестиции

- Безработица в России

- Кризис финансовой системы стран Азии и его влияние на Россию

- Источники формирования оборотных средств в условиях рынка

Популярные лекции

- Шпаргалки по бухгалтерскому учету

- Шпаргалки по экономике предприятия

- Аудиолекции по экономике

- Шпаргалки по финансовому менеджменту

- Шпаргалки по мировой экономике

- Шпаргалки по аудиту

- Микроэкономика - Лекции - Тигова Т. Н.

- Шпаргалки: Финансы. Деньги. Кредит

- Шпаргалки по финансам

- Шпаргалки по анализу финансовой отчетности

- Шпаргалки по финансам и кредиту

- Шпаргалки по ценообразованию