Популярные статьи

- Государственно-частное партнерство: теория и практика

- Международный форум по Партнерству Северного измерения в сфере культуры

- Мировой финансовый кризис и его влияние на Россию

- Совершенствование оценки эффективности инвестиций

- Теория экономических механизмов

- Кластерный подход в стратегии инновационного развития зарубежных стран

- Качество и уровень жизни населения

- Фактор времени при оценке эффективности инвестиционных проектов

- Государственная собственность в российской экономике - Масштаб и распределение по секторам

- Вопросы оценки видов социального эффекта при реализации инвестиционных проектов

- Особенности нового этапа инновационного развития России

- Перспективы социально-экономического развития России

- Экономический кризис в России: экспертный взгляд

- Налоговые риски

Популярные курсовые

- Учет нематериальных активов

- Потребительское кредитование

- Бухгалтерский учет - Курсовые работы

- Финансы, бухгалтерия, аудит - курсовые и дипломные работы

- Денежная система и денежный рынок

- Долгосрочное планирование на предприятии

- Диагностика кризисного состояния предприятия

- Интеграционные процессы в современном мире

- Доходы организации: их виды и классификация

- Кредитная система: место и роль в ней ЦБ и коммерческих банков

- Международные рынки капиталов

- Многофакторный анализ производительности труда

- Непрерывный трудовой стаж

- Виды и формы собственности и трансформация отношений собственности в России

- Анализ финансово-хозяйственной деятельности

Навигация по сайту

Экономическая сила: перспективы долгосрочного развития России и США |

| Статьи - Анализ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

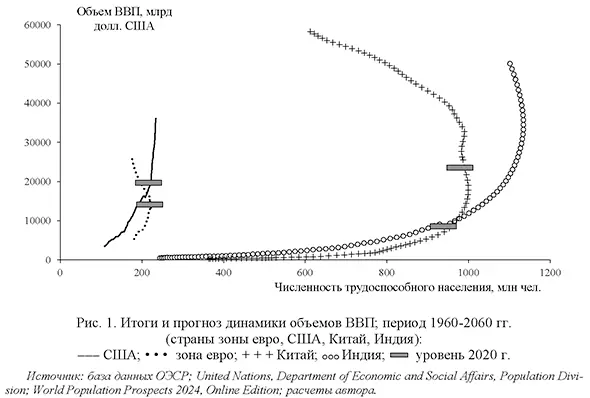

М.Ю. Белецкая В современном глобальном контексте экономическая сила стран играет важную, а возможно, и ключевую роль в формировании мировой политико-экономической картины. При этом постоянный интерес представляет рассмотрение экономических позиций России и США, их динамики в ретроспективе и долгосрочной перспективе. Рассматривая позиции России и США, невозможно игнорировать и другие, близкие им по экономическому потенциалу страны, которые представляют собой элементы многополярного мира. Целью данной работы является анализ экономической динамики России, США и ряда других стран на интервале с 1960 по 2060 гг. Одним из важнейших факторов экономического развития представляются демографические характеристики, а также показатели эффективности. Говоря о странах-лидерах экономического развития, можно выделить два среза или два основания их систематики. Во-первых, это объемные показатели экономического потенциала, например, ВВП (валовой внутренний продукт). И в настоящее время, и в долгосрочной перспективе тройка ведущих стран здесь уже определена: Китай, США, Индия. Вопрос состоит в том, что последовательность позиций двух замыкающих стран в обозримом будущем может поменяться [1]. Во-вторых, часть стран представляет собой уже сложившиеся развитые экономики (США, Япония, Германия, Великобритания, Франция и ряд других), другую часть составляют «восходящие» страны с активно перестраивающейся, конкурирующей и растущей экономикой. В XXI веке доминирующие державы мировой системы больше не формируются исключительно лидирующими западными государствами [2]. При этом усиливается соперничество в разных группах стран, нарастает так называемое «конкурентное взаимодействие» [3]. Усиление соперничества и конкуренции, сопровождающееся развитием взаимодействия (в том числе в новых форматах), определяет актуальность рассмотрения перспектив изменения мирового экономического ландшафта. Обзор литературыКонцепции экономической силы имеют давнюю историю и охватывают корпоративный, региональный и страновой уровни. Рассмотрение экономической силы в контексте стран или их групп показывает, что ее содержание варьируется от объема производимого страной валового внутреннего продукта (ВВП) до сложных, комплексных понятий и оценок. Так, в работе Сьюзан Стрэндж [4] «Что такое экономическая сила и кто ей обладает?» экономическая сила увязывается с понятием власти и характеризуется как многоуровневая система взаимодействия стран. В публикации Джона Уолли [5] экономическая сила выражена во взаимосвязанных и взаимно скрепляющих компонентах: размер экономики и рыночная власть; переговорная сила и взаимодействие; интеллектуальные возможности, репутация и другие компоненты «мягкой силы». Указывается на смещение экономической силы от стран с высоким уровнем дохода к странам с меньшим. В книге Фрикета Чаушевича [6] сфокусировано внимание на финансовых аспектах экономической силы. Предлагаются оценки позиций стран на основе коэффициента роста (соотношения доли страны в мировом ВВП и мировой численности населения) и коэффициента национального дохода (отношение уровня валового национального дохода отдельных стран к мировому уровню этого показателя). Экономическая сила также увязывается с экономической независимостью, стратегической автономией - например, в книге Витора Бенто [7] применительно к Евросоюзу. Для отражения экономической силы, как правило, в составе более комплексных оценок, предлагается также целый ряд сводных индексов, в том числе позволяющих ранжировать страны. В этой связи необходимо обратить внимание на диссертационную работу германского исследователя Карла Хена [8], в которой подробно проанализировано более шестидесяти опубликованных подходов к оценке национальной силы (индексов национальной силы) с количеством используемых параметров от двух до более двухсот. Одним из наиболее долгоживущих индексов, оценка которых продолжается уже несколько десятилетий, является Сводный индекс национального потенциала (Composite Index of National Capability, CINC) [9], разработанный Джоелом Дэвидом Сингером в 1963 г. Этот индекс объединяет демографические, экономические и военные показатели. Своеобразностью характеризуется китайская концепция всеобъемлющей национальной силы (Comprehensive National Power, CNP; zõnghé guólì), изначально сформулированная в 80-х годах и предполагающая в том числе ранжирование стран [10]. Отличительной особенностью этой концепции является гибкость, использование экспертного, качественного и количественного методов, опирающихся на традиционные китайские подходы. В отечественной литературе также уделяется внимание вопросам оценки национальной силы. Ряд работ [11-13] содержит описание зарубежных подходов к расчету индексов и их критическую оценку. Проводятся также самостоятельные оценки национальной силы. В статье [14] рассчитаны комплексные показатели потенциалов «способности к выживанию» для США и России; показано, что наиболее велико отставание России от США в экономической сфере. Развернутые расчеты обобщающих показателей национальной силы выполняются в ЦЭМИ РАН [15-16]. Модель индекса национальной силы включает широкий набор блоков исходных показателей. Важной особенностью предложенного подхода является использование для сверки показателей модифицированного метода главных компонент. Завершая тему выбора индикатора для оценки экономической силы, обратим внимание на работу, в которой проанализирована долгосрочная взаимосвязь между ВВП и индексом мировой мощи. Показано, что ВВП в целом отражает динамику сложных и комплексных индексов [17]. Действительно, сам показатель ВВП также представляет собой комплексную оценку развития экономики, сочетающую ее объемные параметры, уровень технологического развития и многие другие характеристики [18]. Понятия многополярности или полицентричности представляют собой широко распространенные современные характеристики мировой политико-экономической системы. Иногда эти понятия используются как синонимы [19], но полицентрич-ность как понятие и подход представляется более комплексным и обладающим более широким охватом. В зарубежной и отечественной литературе рассмотрению этих вопросов посвящено большое число работ. Эти понятия используются в научном обороте с 1950-1960 гг. Полицентризм иногда может подразумевать дистанцирование развивающихся стран от развитых для противостояния неоколониальным тенденциям. Одним из идеологов такого подхода был экономист Самир Амид, выдвинувший тезис «отключения», «разрыва» с мировой «либеральной» системой для успешного развития «периферийных» стран [20]. Это направление продолжает развиваться [21]. Среди отечественных публикаций, посвященных позициям России и США в современном полицентричном мире, необходимо назвать работу В.Н. Гарбузова [22], а также отметить книгу под редакцией А.А. Байкова и Т.А. Шаклеиной, охватывающую широкий спектр вопросов становления полицентризма в международной сфере [23]. Краткое изложение развития понятия полицентризма применительно к международному порядку представлено в публикации Бартломея Новака [24]. Сопоставление академических подходов к многополярности в западном, российском и китайском понимании приведено в работе Д.А. Дегтерева и Г.В. Тимашева [25]. Идеи становления полицентричности или многополярности мировой экономики можно интерпретировать как формирование и становление все большего числа центров экономической силы и принятия решений. Таким образом, полицентризм выступает прямым следствием роста экономической силы стран. На этом фоне страны-лидеры объективно вынуждены все в большей степени учитывать широкий спектр интересов и искать все новые форматы взаимодействия или противодействия влиянию «восходящих» стран. Анализ долгосрочных трендов развития представляет собой специфическое направление экономической науки. Прежде всего следует отметить работы Энгаса Мэддисона [26-27], продолжающий их проект «Мэддисон» в Гронингенском центре роста и развития (Нидерланды)1, а также публикации на основе этих данных [28-29]. Социально-экономические сценарии (Shared Socioeconomic Pathways)2, разрабатываемые в рамках проекта австрийского Международного института прикладного системного анализа (IIASA, The International Institute for Applied Systems Analysis) содержат не только макроэкономические показатели, но и варианты развития урбанизации, выбросов парниковых газов [30]. Некоторые исследования охватывают отдельные регионы (например, Европу) и более детализированы [31]. В отечественной литературе внимание уделяется как общемировым экономическим тенденциям [32-36], так и развитию российской экономики [37-42]. Долгосрочные прогнозы разрабатываются многими организациями. Это исследовательские центры, консультационные и медиа структуры, международные группы. В нашей стране прогнозированием занимаются федеральные органы государственной власти, прежде всего, Министерство экономического развития Российской Федерации. Банк России также занимается прогнозной деятельностью. Эти прогнозы выполняются для реализации установленных функций организаций. Прогнозирование входит также в сферу интересов институтов Российской академии наук и ряда других научных организаций3. Из относительно недавно опубликованных прогнозов можно отметить прогноз международной консалтинговой корпорации PwC [43] на период до 2050 г. В 2022 г. был представлен прогноз инвестиционного банка «Голдман Сакс групп» [44] до 2075 г. В 2023 г. компания «ФокусЭкономикс», занимающаяся макроэкономической аналитикой и прогнозами на основе консенсусного подхода, выпустила прогноз мировой экономики до 2050 г. [45]. Важным источником прогнозных данных является ОЭСР, зарекомендовавшая себя как авторитетный источник информации в области экономической статистики и прогнозирования. Прогноз с горизонтом до 2060 г. был представлен в конце 2023 г. [46]. Начиная с 1990 г. все данные прогноза представлены по годам и охватывают не только ВВП, но и достаточно широкий круг экономических показателей. Информация приведена по всем странам ОЭСР, а также по Аргентине, Болгарии, Бразилии, Индии, Индонезии, Китаю, Румынии, Хорватии и Южной Африке. Существенным недостатком этого прогноза является отсутствие данных по России и обобщающих мировых показателей. Используемая информация и методыОсновным информационным источником настоящей статьи послужил долгосрочный прогноз ОЭСР на период до 2060 г. Указанный источник содержит отчетные и прогнозные данные об объемах ВВП, численности населения и ряд других показателей с 1990 по 2060 гг. ВВП представлен по паритету покупательной способности (в долларах США, в ценах 2015 г.) [46]. Прогнозные оценки ОЭСР выполнены в двух вариантах - базовом и варианте энергоперехода [47]. Поскольку целью данной статьи является межстрановое сравнение динамики показателей, использовались данные базового сценария. Отсутствие информации по России было восполнено оценками автора. Кроме этого, для дополнения ретроспективных данных по ряду стран использовались базы данных Всемирного банка4 и проекта «Мэддисон»5. Отчетные и прогнозные оценки общей численности населения и возрастной группы 15-64 лет были взяты из среднего варианта прогноза численности населения ООН по версии 2024 г. [48]. Основными методическими подходами для подготовки исходных данных были сопоставительный анализ, сверка показателей из разных источников, их масштабирование с целью приведения к характеристикам базового прогноза, страновое ранжирование. Кроме данных по России и США были отобраны показатели еще по десяти странам (Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Китай, Мексика, Турция, Франция, Япония), а также суммарно по странам зоны евро за период 1960-2060 гг. Сопоставительный анализ показателей рассматриваемых стран осуществлен относительно уровней США. Это обуславливается значимостью экономики США и относительно высоким уровнем ее эффективности, что позволяет использовать его в качестве своего рода «точки отсчета». Перспективные показатели объема ВВП для России определялись на основе заданных прогнозных темпов прироста ВВП по десятилетиям: 2023-2030 гг. 3%, 2031-2040 гг. 2,5%, 2041-2050 гг. 2,25%, 2051-2060 гг. 2%6. За прогнозный период среднегодовые темпы прироста ВВП составили 2,5%, что представляется достаточно оптимистичным вариантом. Исследование собранных данных опиралось на анализ временных рядов, межстрановые сопоставления, шкалирование, группировки, формирование диаграмм, обобщение. В части диаграмм был использован специальный подвид точечных диаграмм, в которых по горизонтальной оси отражается один из факторов, определяющих рост, а по вертикальной оси - объемы ВВП. Предлагается называть такой подвид диаграмм «ростковыми» (sprout). Среди факторов, определяющих долгосрочные перспективы, основное внимание было уделено показателю численности населения в возрасте 15-64 лет (далее - население трудоспособного возраста), что соответствует подходам международных организаций и обеспечивает методическое единообразие [49-50]. Параметры долгосрочного развитияОценки ВВП на основе современных данных ставят на первые места Китай и США (или США и Китай), что в определенной степени подтверждает идеи о «новой биполярности». Однако, по сравнению со «старой биполярностью» (США-СССР) относительный потенциал США (доля в мировой экономике) заметно уменьшился, а особенности китайской экономики и ряд других характеристик не позволяют отнести Китай к категории «сверхдержав» в понимании 70-80-х годов прошлого века. В то же время прогнозные оценки подтверждают сохранение Китаем лидирующих позиций по объему ВВП до 2060 г. На втором месте располагается Индия, на третьем - США. Суммарная экономика стран зоны евро занимает четвертую позицию (см. «ростковую» диаграмму на рис. 1.).

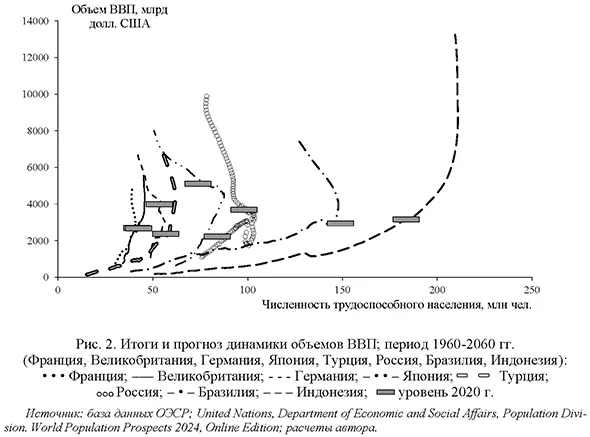

На горизонтальной оси показана численность населения трудоспособного возраста, на вертикальной - объемы ВВП. Темные прямоугольники на траекториях изменения ВВП обозначают уровень 2020 г. Данная диаграмма иллюстрирует долгосрочное влияние численности населения трудоспособного возраста на ВВП. Механизм этого влияния имеет несколько аспектов. Во-первых, численность населения трудоспособного возраста можно рассматривать как ресурс, как производственный фактор. Во-вторых, эта группа населения получает наибольший объем доходов по сравнению с другими возрастными группами. В-третьих, население трудоспособного возраста формирует наиболее масштабный спрос, то есть является стимулирующим фактором экономического роста. Если кривая отклоняется вправо, это означает рост ВВП, в том числе, за счет увеличения численности. Если кривая отклоняется влево, то рост происходит при сокращении численности, и это сокращение должно компенсироваться повышением эффективности экономики, ростом производительности труда. К завершению рассматриваемого периода из четырех экономических субъектов (страны еврозоны, США, Китай, Индия) относительно благоприятная демографическая ситуация ожидается в США, и здесь экономический рост будет обеспечиваться, в том числе, за счет увеличения численности населения трудоспособного возраста, включая мигрантов. На рис. 2 представлена другая группа стран с высокими объемами ВВП, к которой относится и Россия. Здесь также показаны отдельно две страны еврозоны - Германия и Франция.

Страны с численностью населения в трудоспособном возрасте до 100 млн чел. группируются в левой части рисунка. В их число входит и Россия, для которой характерна значительная неравномерность в траектории ВВП: это период 1990-2006 гг., связанный с переходом к рыночной экономике, когда на фоне некоторого роста численности населения трудоспособного возраста происходил спад, а потом восстановление объема ВВП. Торможения и сбои роста наблюдались и в других странах -например, в Японии, Бразилии, но такой длительный период спада и восстановления характерен только для России. В рамках принятых предпосылок траектория развития российской экономики в долгосрочной перспективе представляется достаточно реалистичной и обеспечивает высокую (вторую в этой группе стран) позицию по объему ВВП. Практически все представленные на рис. 2 страны характеризуются сокращением численности населения в трудоспособном возрасте в перспективе (траектории объемов ВВП отклоняются влево). Исключение составляет Индонезия, траектория которой выглядит наиболее динамичной, а потенциал роста оценивается многими исследованиями как весьма значительный. Практически все «восходящие» страны до 2010-х годов получали демографическое преимущество за счет увеличения численности населения в трудоспособном возрасте. Постепенно ситуация менялась и продолжает меняться, численность населения в трудоспособном возрасте в большинстве стран, лидирующих по объему ВВП, начинает сокращаться. Среди стран со сложившейся развитой экономикой, как уже отмечалось, только по США прогноз обещает на перспективу рост этой группы населения (в случае США это объясняется прежде всего масштабным притоком мигрантов). Как менялась и как в прогнозном периоде будет меняться численность трудоспособного населения в рассматриваемых странах относительно США, показано в табл. 1. Таблица 1 Численность населения в трудоспособном возрасте по отдельным странам и по зоне евро, % от уровня США

Источник: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. World Population Prospects 2024, Online Edition; расчеты автора. Рассматриваемый временной период показывает разнонаправленные тенденции изменения численности населения в трудоспособном возрасте. Ряд «восходящих» стран демонстрирует многократный рост этой возрастной группы. Менее впечатляющие показатели характерны для США (рост в 2,2 раза) и Китая (1,7 раза). Ряд стран со сложившейся развитой экономикой отличает сокращение этого показателя или отсутствие роста. Для России его уровень в 2060 г. ожидается на несколько процентов выше показателей 1960 г. Страны, теряющие свои демографические преимущества, то есть имеющие сокращение численности населения в трудоспособном возрасте, сталкиваются с двойным вызовом в аспекте роста ВВП. Необходимо обеспечивать рост производительности и эффективности для сохранения достигнутого уровня ВВП, то есть, образно говоря, бежать, чтобы оставаться на месте. А для увеличения объема ВВП требуется дополнительный, еще более высокий рост производительности и эффективности. Перейдем к показателю ВВП на душу населения для возрастной группы 15-64 лет (то есть населения в трудоспособном возрасте). Этот показатель не отражает степень вовлеченности в трудовую деятельность и не учитывает занятых в экономике за пределами данной возрастной группы. Тем не менее, принимая во внимание указанные недостатки, представляется допустимым использование этого показателя для долгосрочной оценки динамики и сравнительных оценок производительности и эффективности. На интервале 2020-2060 гг. США получают демографическое преимущество на уровне около 0,1% в среднем за год, что определяется увеличением численности населения в трудоспособном возрасте. Эта величина может показаться незначительной, но она, по крайней мере, обеспечивает стабильный объем ВВП, даже с небольшим ростом. Все увеличение производительности и эффективности будет в данном случае направлено на дополнительный рост ВВП. Для России ситуация иная: в этом временном интервале возможно сокращение численности населения в трудоспособном возрасте. Для компенсации этого сокращения необходим среднегодовой рост производительности и эффективности примерно на 0,5% в год только для того, чтобы сохранить объем ВВП на достигнутом уровне. Для расширения объема ВВП необходимо еще большее повышение производительности и эффективности. ВВП на душу населения в трудоспособном возрасте (показатели соответствующих стран в процентах от этого же показателя США) представлен в табл. 2. Таблица 2 ВВП на душу населения в трудоспособном возрасте (показатели соответствующих стран, % от США)

Источник: база данных ОЭСР; United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. World Population Prospects 2024, Online Edition; расчеты автора. Большое значение имеют предыстория и базовый уровень эффективности, которым обладали США, Франция, Германия и Великобритания. США на всем рассматриваемом временном отрезке находились и будут находится среди лидеров рассматриваемых стран. Наиболее впечатляющими выглядят показатели Китая, Индии и Индонезии, которые уже сейчас характеризуются многократным ростом эффективности с 1960-х годов и будут продолжать движение, но замедляющимися темпами. Во многом эта динамика, особенно за прошедшие десятилетия, определяется структурными факторами: урбанизацией, переходом занятости из сельского хозяйства в промышленность, благодаря проведенным рыночным реформам, расширению открытости экономики и активной промышленной политике. Однако этот структурный ресурс не бесконечен, и его влияние ослабевает. Траектории эффективности России и Турции, начиная с 2010-х годов, достаточно близки, и к завершению прогнозного периода обещают результаты, соответствующие таким экономикам как Франция и Великобритания. Для России обратим внимание на период после 1970-х годов. Пиковые значения были достигнуты в начале 1980-х годов, за этим периодом последовало сокращение, которое охватило и 1980-е годы, и 1990-е годы. После 1998 г. показатель эффективности перешел на траекторию роста, который затормозился в 2010-х годах. Такая траектория движения показателя демонстрирует влияние структурной трансформации экономики на замедление в динамике эффективности [51]. Прошедший период и оценки на перспективу показывают впечатляющую, кратную, динамику эффективности «восходящих» стран, таких как Китай, Индия, Индонезия. Однако уже достигнутый уровень и прогнозы роста эффективности для стран со сложившейся развитой экономикой свидетельствуют о сохранении их лидерства в обозримой перспективе. С учетом демографических факторов, которые могут оказывать сдерживающие влияние, рост эффективности остается важнейшим фактором сокращения разрывов между рассматриваемыми экономиками. ЗаключениеРассмотрение траекторий развития России и США в долгосрочном периоде на фоне относительно близких по масштабам экономики стран позволяет прежде всего говорить о расширении многополярности мировой экономики на основе увеличения присутствия «восходящих» экономик в группе государств с высокими объемами ВВП. Этот процесс особенно активно идет с начала XXI в. Число таких стран растет, их удельный вес в мировой экономике увеличивается. Страны с высокими объемами ВВП могут быть разделены на две группы: первая - с наиболее высоким уровнем ВВП - Китай, Индия, США (сюда также можно условно отнести региональное объединение стран зоны евро); вторая - с высоким объемам ВВП, включающая страны со сложившимися развитыми экономиками и ряд «восходящих стран», в числе которых и Россия. Эти группы стран сейчас и в обозримой перспективе сохранят свой состав. Однако будет происходить перераспределение экономической силы в самих группах. При этом в рамках своих групп США будут перемещаться на более низкие позиции, Россия - на более высокие. Разрыв между Россией и США по уровню ВВП и эффективности сократится, но останется существенным. Численность населения в трудоспособном возрасте - весьма важный фактор, во многом определяющий динамику экономического развития стран. В длительной перспективе Россия и США демонстрируют различные тенденции изменения численности населения в трудоспособном возрасте: для России ожидается сокращение численности этой группы, для США - ее рост. Такая динамика формирует в долгосрочной перспективе принципиально важную задачу для российской экономики, заключающуюся в необходимости за счет повышения эффективности и производительности не только компенсировать сокращение численности трудоспособного населения, но и обеспечивать экономический рост. Особенностью российской экономики при этом является сочетание черт как «восходящих стран», так и стран со сложившимися развитыми экономиками. В каждой из групп стран можно ожидать усиления конкуренции, прежде всего в научно-технологической и образовательной сферах, поскольку ограничение численности трудоспособного населения преодолевается ростом эффективности и производительности. 1 Groningen Growth and Development Centre. URL: https://www.rug.nl/ggdc/ 2 Shared Socioeconomic Pathways. URL: https://data.ece.iiasa.ac.at/ssp/ 3 Развернутый подход демонстрируют доклады ИНПРАН, представленные в 2024 г. «Россия 2035 — к новому качеству экономики» и «Трансформация мировой экономики: возможности и риски для России», содержащие оценки долгосрочного развития мировой экономики. 4 World Bank. URL: https://data.worldbank.org/ 5 Maddison Historical Statistics. URL: https://www.rug.nl/ggdc/historicaldevelopment/maddison/data/mpd2020.xlsx 6 Принятые темпы роста в целом корреспондируют с установками Указа Президента Российской Федерации «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» от 7 мая 2024 г. Литература / References

|

Новые книги и журналы

Популярные книги и учебники

- Экономикс - Макконнелл К.Р., Брю С.Л. - Учебник

- Бухгалтерский учет - Кондраков Н.П. - Учебник

- Капитал - Карл Маркс

- Курс микроэкономики - Нуреев Р. М. - Учебник

- Макроэкономика - Агапова Т.А. - Учебник

- Экономика предприятия - Горфинкель В.Я. - Учебник

- Финансовый менеджмент: теория и практика - Ковалев В.В. - Учебник

- Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности - Алексеева А.И. - Учебник

- Теория анализа хозяйственной деятельности - Савицкая Г.В. - Учебник

- Деньги, кредит, банки - Лаврушин О.И. - Экспресс-курс

Популярные рефераты

- Коллективизация в СССР: причины, методы проведения, итоги

- Макроэкономическая политика: основные модели

- Краткосрочная финансовая политика предприятия

- История развития кредитной системы в России

- Марксизм как научная теория. Условия возникновения марксизма. К. Маркс о судьбах капитализма

- Коммерческие банки и их функции

- Лизинг

- Малые предприятия

- Классификация счетов по экономическому содержанию

- Кризис отечественной экономики

- История развития банковской системы в России

- Маржинализм и теория предельной полезности

- Иностранные инвестиции

- Безработица в России

- Кризис финансовой системы стран Азии и его влияние на Россию

- Источники формирования оборотных средств в условиях рынка

Популярные лекции

- Шпаргалки по бухгалтерскому учету

- Шпаргалки по экономике предприятия

- Аудиолекции по экономике

- Шпаргалки по финансовому менеджменту

- Шпаргалки по мировой экономике

- Шпаргалки по аудиту

- Микроэкономика - Лекции - Тигова Т. Н.

- Шпаргалки: Финансы. Деньги. Кредит

- Шпаргалки по финансам

- Шпаргалки по анализу финансовой отчетности

- Шпаргалки по финансам и кредиту

- Шпаргалки по ценообразованию