Популярные статьи

- Государственно-частное партнерство: теория и практика

- Международный форум по Партнерству Северного измерения в сфере культуры

- Мировой финансовый кризис и его влияние на Россию

- Совершенствование оценки эффективности инвестиций

- Теория экономических механизмов

- Кластерный подход в стратегии инновационного развития зарубежных стран

- Качество и уровень жизни населения

- Фактор времени при оценке эффективности инвестиционных проектов

- Государственная собственность в российской экономике - Масштаб и распределение по секторам

- Вопросы оценки видов социального эффекта при реализации инвестиционных проектов

- Особенности нового этапа инновационного развития России

- Перспективы социально-экономического развития России

- Экономический кризис в России: экспертный взгляд

- Налоговые риски

Популярные курсовые

- Учет нематериальных активов

- Потребительское кредитование

- Бухгалтерский учет - Курсовые работы

- Финансы, бухгалтерия, аудит - курсовые и дипломные работы

- Денежная система и денежный рынок

- Долгосрочное планирование на предприятии

- Диагностика кризисного состояния предприятия

- Интеграционные процессы в современном мире

- Доходы организации: их виды и классификация

- Кредитная система: место и роль в ней ЦБ и коммерческих банков

- Международные рынки капиталов

- Многофакторный анализ производительности труда

- Непрерывный трудовой стаж

- Виды и формы собственности и трансформация отношений собственности в России

- Анализ финансово-хозяйственной деятельности

Навигация по сайту

Достижение технологического суверенитета через несвязанную диверсификацию государственных корпораций - опыт ГК «Росатом» |

| Статьи - Инновации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

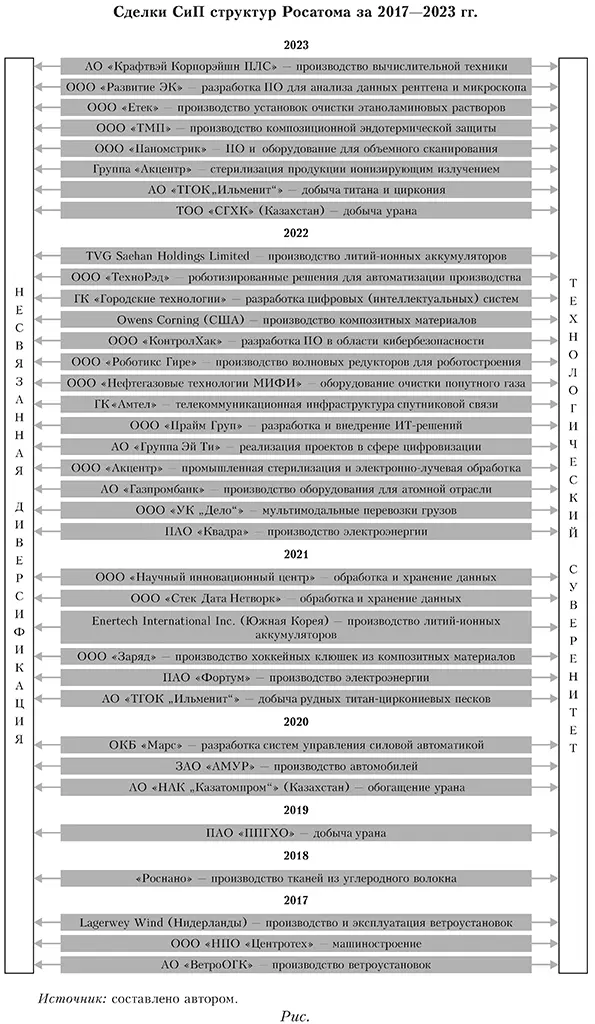

А. Б. Антипов Эволюционируя, компании сталкиваются с необходимостью искать новые ресурсы для инноваций — основы долговременной конкурентоспособности. Потенциальные возможности, как правило, лежат в зонах с высоким уровнем неоднозначности и рисков. Навигация по ним требует прохождения сложного когнитивного квеста — налаживания организационной амбидекстрии, означающей сочетание двух трудно сочетаемых стратегических действий. Наряду с обеспечением устойчивой эффективности текущих производственных процессов, необходимо вести постоянную разведку ценных активов в незнакомых измерениях. Это становится особенно актуальным в меняющемся геополитическом контексте, в котором страны сталкиваются с закрытием или трансформацией сложившихся ресурсных пространств. Технологическая самодостаточность приобретает статус ключевого приоритета в национальных стратегиях. Исследуется тема наращивания внутристранового технологического потенциала для достижения самодостаточности, раскрывается картина возникающих кооперационных конфигураций. Анализируется сущность наиболее подходящей для этих целей бизнес-модели — несвязанной диверсификации и ее ключевого инструмента — организационной амбидекстрии. Приводится обзор инициатив разных стран и компаний, использующих эти механизмы в стремлении достичь технологического лидерства в новых условиях. Особое внимание уделено анализу достижений российской госкорпорации «Росатом» в реализации модели несвязанной диверсификации с точки зрения вклада в повышение технологического суверенитета страны. Модель динамического развития требует от организаций непрерывного поиска источников ценных ресурсов для создания инноваций. Решение этой задачи усложняется современным геополитическим противостоянием, а также возникновением нового типа бизнес-моделей, освоение которых подразумевает владение динамическими способностями. Необходимость постоянного обновления путем использования возникающих возможностей в условиях переформатирования торговых цепочек придает актуальность вопросам укрепления технологического суверенитета1 (см.: Gopinath et al., 2 02 4; Pohle, 2 02 0; Crespi et al., 2021). Подобные реалии стимулируют страны участвовать в создании новых центров силы, переопределяющих политические, экономические и научно-технологические расклады, что подразумевает пересмотр подходов к государственной инновационной политике. Вопрос обеспечения технологического суверенитета не столь однозначен, поскольку мир как целостная сложная система отличается взаимосвязанностью и взаимопроникновением. Ценные и редкие ресурсы для разработки технологий распределены неравномерно, следовательно, для их приобретения без альянсов с другими игроками не обойтись. Сформировавшийся к настоящему времени научно-технологический фронтир диктует сложную повестку, обусловленную ограниченной доступностью активов — как материальных, так и нематериальных. К первой категории относятся определенные виды природных ресурсов, прежде всего редкоземельных элементов, служащих базой для высоких технологий на основе электроники2, запасы которых концентрируются в считанном числе стран (см.: Caliari et al., 2023). Ко второй принадлежат особые типы знаний (в новом контексте все чаще «закрываются») и специалисты, способные выдерживать высокие уровни напряжения на длинных дистанциях, эффективно управлять обновлением ресурсной базы, встраиванием в трансформирующиеся глобальные цепочки создания стоимости и вхождением в новые технологические альянсы (см.: Sharma et al., 2020). Таким образом, фактор технологической самодостаточности обрастает более сложными смыслами, требует комплексного учета зависимостей между стратегическими партнерами. В связи с этим возникает новое явление — френдшоринг, означающее торговый обмен в пределах альянсов между дружественными странами (см.: De Lucio et al., 2023). Реконфигурация глобальных цепочек создания стоимости, возникновение новых мировых центров силы и необходимость интегрироваться в возникающие схемы взаимодействия предполагают переход на более сложные технологические треки и гибкую инновационную политику (см.: Garg, Sushil, 2022; Fischer et al., 2024; Lee et al., 2021). К наиболее действенным, но трудно осваиваемым бизнес-моделям по достижению конкурентной устойчивости, подразумевающим технологический суверенитет в новой конфигурации, относится несвязанная диверсификация, позволяющая непрерывно обогащать ресурсный и продуктовый портфели предприятий (см.: Binz, Anadon, 2018). Этот вид диверсификации подразумевает создание компанией спин-оффов, или приобретение действующих игроков, специализация которых радикально отличается от ее основного профиля. Проблема в том, что реализация подобной стратегии характеризуется повышенной сложностью: нужно преодолевать внутренние и внешние границы для выхода в неосвоенные, рискованные измерения за новым типом возможностей, сочетать два несочетаемых процесса — эксплуатацию (вести операционную деятельность, совершенствовать текущие бизнес-процессы, обеспечившие успех в прошлом и продолжающие его поддерживать) и разведку, осуществляя поиск новых ресурсов за пределами освоенных зон. При этом необходимо учитывать, что даже в случае успешного проведения несвязанной диверсификации ее эффекты в виде устойчивой прибыли проявляются только в долгосрочной перспективе. Альтернативный трек диверсификации — по связанному типу (освоение родственных видов деятельности) на начальном этапе требует менее масштабных вложений (см.: Frenken et al., 2007), однако ее преимущества со временем уменьшаются (см.: Boschma et al., 2013). Несвязанную диверсификацию чаще всего берут на вооружение крупные и сильные игроки, хорошо подготовленные для сложного и длинного пути к успеху с трудно прогнозируемым исходом (см.: Hausmann, Hidalgo, 2011; Kim et al., 2016; Ceipek et al., 2021). В этой стратегии задействованы трудно осваиваемые динамические способности: организационная амбидекстрия, налаживание синергии, распределенное управление, коэволюция, толерантность к повышенной сложности, неопределенности, турбулентности и др. Мы фокусируемся на первом из перечисленных навыков, который обеспечивает компаниям постоянное обновление через умелое сочетание разведки и эксплуатации (O’Reilly, Tushman, 2011). Несвязанная диверсификация подразумевает разработку и запуск продуктов, существенно отличающихся от ранее производимых, переформатирование бизнес-процессов, расширение компетентностного профиля, увеличение горизонта планирования и т. и. (см.: Hausmann, Hidalgo, 2011). Исходя из сказанного выше, мы представим модель несвязанной диверсификации в целом и оценим ее потенциал на примере российской государственной корпорации «Росатом» с точки зрения ожидаемого вклада в укрепление национального технологического суверенитета. Также попытаемся раскрыть суть феноменов, обусловливающих эффективность несвязанной диверсификации, их смысловое наполнение с точки зрения новых исследований, представленных в литературе. Диверсификационные стратегии в новых глобальных раскладахНесвязанная диверсификация рассматривается как действенный инструмент усиления конкурентоспособности организаций и стран в долгосрочной перспективе, позволяющий избегать экономической изоляции (см.: Saviotti, Frenken, 2008; Pinheiro et al., 2022). Анализ кейсов отдельных субъектов показывает, в какой мере диверсификация проявляется в процессах формирования основ новой глобальной технологической конфигурации. Так, в Китае инвестиционный ландшафт претерпевает масштабную трансформацию. На смену западным игрокам приходят ближневосточные инвесторы, вкладывающие в исследования и разработки (ИиР) рекордные объемы капитала. Например, крупнейший мировой экспортер нефти Saudi Aramco (Саудовская Аравия) намеревается инвестировать в расширение нефтехимического сектора в Китае, чтобы обеспечить новые и устойчивые рынки сбыта нефти, а также масштабировать производство химических продуктов, которые в условиях энергетического перехода будут пользоваться повышенным спросом. Ведутся переговоры о приобретении долей в Hengli Petrochemical Ltd. и других китайских компаниях. В 2024 г. была заключена сделка на сумму 3,4 млрд долл, по покупке доли в Rongsheng Petrochemical Со.3 США переносят на свою территорию международную цепочку производства и поставок чипов из азиатских стран, чтобы застраховаться от сбоев в условиях растущих геополитических рисков. Например, Intel получила масштабную государственную поддержку в размере свыше 20 млрд долл, на расширение производственных мощностей внутри страны4, в связи с чем заморозила строительство новых предприятий по изготовлению чипов в Германии и Польше5. Азиатские производители чипов TMSC и Samsung получили от американских властей значительные субсидии на размещение новых производств в штатах Техас и Аризона. Эти компании также собираются запустить фабрики по созданию чипов в ОАЭ. Их интересы согласуются со стремлением ОАЭ стать региональным центром и испытательным полигоном для технологий искусственного интеллекта (ИИ), снизив зависимость от ископаемых топлив. В рамках нового альянса ОАЭ получат инфраструктуру для создания микросхем, a TSMC и Samsung расширят свои мощности и воспользуются налоговыми льготами. Создание нового кластера за рубежом представляется им более выгодным, чем у себя на родине. Общая стоимость планируемых производств превысит 100 млрд долл.6 В ОАЭ также формируется самодостаточный космический сектор как ключевой фактор диверсификации экономики. Амбициозная стратегия научно-технологического развития отрасли до 2030 г. предусматривает создание специальных экономических зон в ОАЭ для поддержки как начинающих, так и состоявшихся компаний7. Индия в логике френдшоринга интегрируется в альянс с США8, которые будут инвестировать в полупроводниковую индийскую промышленность значительный объем средств, прежде всего с целью подготовки высококвалифицированных профессионалов9. Американский полупроводниковый сектор испытывает острый кадровый дефицит и делает ставку в восполнении этого пробела на Индию, обладающую необходимой базой знаний. Однако отдача от этих вложений будет достигнута лишь в долгосрочной перспективе, поскольку предварительным условием является достижение зрелости полупроводниковой промышленности в самой Индии, а на это потребуется не менее 10 — 15 лет10. Другие страны также пытаются сформировать самодостаточную и устойчивую производственную базу в микросхемной индустрии. В России разработана специальная «дорожная карта» до 2030 г. по запуску проектирования микросхем 28 нм11. Затраты на ИиР по этому направлению составят 54,6 млрд руб.12 К обозначенному горизонту планируется реализовать на рынке 2,6 тыс. единиц ПО. Следующим этапом станет внедрение в этот процесс технологий ИИ. Одним из разработчиков будет НПО «КИС» Росатома13. Стимулирование инноваций представляет приоритет для ЕС. Однако, несмотря на прилагаемые усилия, отставание ЕС от других глобальных инновационных игроков только нарастает. Для того чтобы европейские страны могли конкурировать в пространстве создания стоимости, необходимы радикальные реформы. Государственная поддержка ИиР в ЕС постепенно росла в течение последних двух десятилетий и сейчас находится примерно на том же уровне, что и в США (около 0,7% ВВП), но по доле вложений от частного сектора ЕС отстает почти в два раза (1,2 против 2,3% ВВП) (см.: Fuest et al., 2024). При этом активность ИиР в ЕС сконцентрирована преимущественно в среднетехнологичных секторах, таких как автомобильная промышленность, которые не требуют максимальной интенсивности ИиР и не обладают таким же потенциалом роста, как высокотехнологичные отрасли, производящие новейшие технологии. Поэтому основная причина, почему частные ИиР в США вдвое превышают европейские, заключается в гораздо большем удельном весе американского хайтека14. За последние 20 лет в США лидерство в ИиР перешло от автопрома и фармацевтики (отраслей второй промышленной революции) к технологиям следующих волн — третьей и четвертой15. Европейская специализация на средних технологиях сохраняется уже два десятилетия и приобрела характер своеобразной ловушки. Крупнейшими компаниями ЕС по расходам на ИиР почти всегда выступают автопроизводители, а в США этот сектор, игравший важную роль 20 лет назад, уступил приоритет компаниям, производящим программное обеспечение. В сфере развития ИИ существует риск, что Европа станет полностью зависимой от моделей, разработанных за рубежом. В настоящее время ИИ внедрен только в 11% европейских компаний (по сравнению с целевым показателем 75% к 2 03 0 г.), а 73% основополагающих ИИ-моде лей, разработанных с 2017 г., принадлежат США и 15% — Китаю. Недостаточную рыночную реализацию получили и европейские разработки в сфере космоса (см.: Fuest et al., 2024). Упомянутые расхождения в приоритетах ИиР между ЕС и США во многом обусловлены отсутствием координации в инвестиционной и инновационной политике государств — членов ЕС. Еврокомиссия вносит свой вклад через программы поддержки исследований и инноваций16, в рамках которых на поддержку ИиР ежегодно выделяется 11 — 12 млрд евро. Однако лишь менее 5% этих средств направляются на развитие прорывных инноваций, которые пока далеки от коммерческого применения (см.: Fuest et al., 2024). Европейские компании сталкиваются с проблемами масштабирования, с нехваткой компетенций и рамочными условиями, которые благоприятствуют незначительным улучшениям в зрелых технологиях, но не рассчитаны на поддержку радикальных инноваций. Динамичность бизнеса подавляется запутанными правилами, ригидными налоговыми системами, неэффективными государственными институтами. В целом ЕС пока не способен предоставить европейскому капиталу платформу для эффективного состязания в глобальных масштабах с США или Китаем (см.: Draghi, 2024). Можно сделать вывод, что несвязанная диверсификация недоступна для освоения многими европейскими странами. Роль амбидекстрии в несвязанной диверсификацииТема адаптации компаний к усложняющемуся контексту даже в развитых странах пока слабо раскрыта. Между тем с ростом инновационной активности в последние десятилетия увеличивается и число неудачных проектов (см.: Pidun et al., 2020). Во многом это связано со сложностью освоения динамических способностей, включая амбидекстрию, предполагающую достижение цели за счет постоянного переключения фокуса внимания между когнитивно конфликтующими направлениями — эксплуатацией и разведкой. Теория, описывающая динамические способности, возникла как ответ на потребность в развитии потенциала для быстрой трансформации и расширения «пропускной способности» к освоению сложного многообразия ресурсов (см.: Теесе et al., 1997). В отличие от ординарных, динамические способности позволяют достигать сложных целей более высокого порядка (см.: Irwin et al., 2022). Их обладатели эффективно адаптируются к новым, сложным ситуациям, связанным с высокой степенью неоднозначности и с неопределенными результатами. Как правило, они имеют возможность искусно балансировать разведку и эксплуатацию, двигаясь в узком коридоре между ними, устанавливая для себя определенные пороги допустимого пересечения. Когда порог превышен или опускается, управленческий процесс постепенно или даже внезапно смещается в сторону либо разведки, либо эксплуатации (см.: Не, Wong, 2004; Lavie et al., 2010). Компании, которые «завязли» в каком-либо из двух аспектов, лишают себя долгосрочных конкурентных преимуществ (см.: Andriopoulos, Lewis, 2009). Данный подход требует развитого умения комбинировать и импровизировать — правильно управлять текущими процессами и активами, постепенно закладывая основы для перехода в новые пространства, которые обеспечат конкурентоспособность в будущем (см.: Eisenhardt, Martin, 2000). Речь идет об амбидекстрии — способности понимать неуловимость этих противоречивых процессов, видеть единство в двусмысленности, создавать инновации, одновременно сочетая два конфликтующих между собой процесса. Компании, обладающие этой компетенцией, априори считаются гибкими, высокоэффективными и устойчиво успешными на длинных дистанциях (см.: March, 1991). Напротив, предприятия, сосредоточенные только на эксплуатации имеющихся ресурсов либо исключительно на поиске новых, попадают в ловушку неоптимального равновесия, ставя под угрозу свое долгосрочное выживание. Оказаться в таком состоянии довольно легко, поскольку и разведка, и эксплуатация — самоусиливающиеся процессы, склонные вытеснять друг друга. Единой точки зрения на управление амбидекстрией среди ученых пока не сложилось. Прослеживаются два подхода: параллельное ведение поиска и эксплуатации либо периодическое переключение с одного направления на другое. Применительно к лидерству в инновациях теория амбидекстрии выделяет два взаимодополняющих набора инновационного поведения: открывающее, которое благоприятствует исследовательской ориентации, и закрывающее — ориентированное на эксплуатационную компоненту (см.: Rosing, 2011). Вклад амбидекстрии в успех стратегического планирования зависит от того, как персонал компании воспринимает неоднозначность, неопределенность, необходимость постоянно обновляться, от степени его выносливости при преодолении высоких уровней напряжения на длинных дистанциях, подходов к отбору кадров и формированию базы знаний. Заметный вклад в прояснение трудно воспринимаемой двойственности амбидекстральных процессов вносит исследование Я. Ченя (Chen, 2017). Оптимальным способом наращивания поисковых компетенций в организациях считается совершение сделок слияний и поглощений (СиП) с игроками, лучше справляющимися с этой функцией. Для того чтобы приобретаемые компании сохраняли разведывательные навыки на высоком уровне, они наделяются соответствующей автономией. Как правило, организации, даже при хорошем управлении, имеют тенденцию отдавать предпочтение эксплуатации и терпят неудачу в поиске. Коренная причина не в том, что компании неправильно управляют разведкой как таковой. Поиск и эксплуатация следуют разным принципам и требуют соответствующих управленческих практик. Эксплуатационная логика слишком часто затмевает поисковую в ущерб последней. Один из способов решения дилеммы — это организационная амбидекстрия: создание возможностей для сочетания противоречивых логик (см.: Chen, 2017). В этом случае разведка управляется с помощью заточенных на нее процессов (эффектуация, «бережливый стартап», аджайл и т. п.), что предполагает отказ от жестких определений критериев успеха. Напротив, цели и показатели реализации должны итеративно уточняться и корректироваться в процессе реализации проектов. Существует несколько типов амбидекстрии, каждый из которых применим к определенному уровню управления. Структурная амбидекстрия означает разграничение между эксплуатационными и поисковыми подразделениями, которые действуют в собственной управленческой логике. Контекстная амбидекстрия возникает, когда сотрудники каждого отдела пробуют себя и в поисковых, и в эксплуатационных процессах. Последовательная амбидекстрия подразумевает чередование обоих типов процессов применительно к контексту соответствующего этапа проекта. Динамическая амбидекстрия требует умелого «жонглирования» эксплуатационной и поисковой компонентами, что предполагает значительные усилия, но при этом в большей степени гарантирует долгосрочную конкурентоспособность. Этот уровень амбидекстрии более высокий, по сравнению с ранее описанными. Чтобы его достичь, необходимо поддерживать соответствие следующих типов амбидекстрии и уровней управления: структурной — на общекорпоративном, контекстной — в подразделениях, последовательной — в проектах (см.: Chen, 2017). Динамическая амбидекстрия синтезирует сильные стороны других ее форм, одновременно сглаживая их ограничения, и создает возможности для одновременного ведения разведки и эксплуатации, позволяя реагировать на угрозы и решать дилемму новатора. Управление этими процессами требует исключительных навыков. Анализ практик «Росатома»Представим оценку потенциала несвязанной диверсификации в стратегии российской государственной корпорации (ГК) «Росатом»17 с точки зрения ожидаемого вклада ее деятельности в укрепление национального технологического суверенитета. Методология исследованияВ работе применяется качественный метод исследования, наиболее подходящий для раскрытия вопросов «как», «какой» и «почему» в отношении индивидуальных и коллективных действий в организационных процессах по мере их развертывания во времени и контексте (см.: Morris, Wood, 1991; Doz, 2011). Мы анализируем эмпирические данные о явлении в реальном контексте и осмыслим его в теоретических терминах, что предполагает рассмотрение конкретных ситуаций (см.: Meyer, 2001; Piekkari et al., 2010). Предметом анализа является ГК «Росатом», объединяющая свыше 450 организаций с общей численностью занятых более 370 тыс. человек18. В рамках данного исследования были изучены сделки по слиянию и поглощению, проведенные дочерними компаниями с 2017 по 2023 г., на основании данных официальных сайтов и отраслевого портала19. Они проверялись на предмет соответствия двум критериям: ориентации на укрепление технологического суверенитета20 и присутствия несвязанной диверсификации. Традиционным продуктом Росатома является электроэнергия, вырабатываемая АЭС, а также комплекс сопутствующих услуг, включая сооружение и эксплуатацию электростанций, добычу и обогащение урана, производство, поставку и утилизацию ядерного топлива21. Согласно корпоративной стратегии развития, к 2030 г. доходы новых направлений бизнеса должны составлять не менее 40% общей выручки, для чего ведутся поиск и оценка перспективных, инвестиционно привлекательных направлений развития22. Новизна продукта определяется на основании критериев соответствия современным технологическим решениям и конкурентоспособности на глобальном рынке. Выделяются следующие степени новизны: продукт для знакомого рынка, не выпускавшийся корпорацией ранее, или традиционный продукт для рынка, на котором Росатом еще не представлен (см.: Файков, Байдаров, 2020). Таким образом, новые направления лежат в измерениях как связанной, так и несвязанной диверсификации, в зависимости от уровня владения требуемыми компетенциями (см.: Lin et al., 2020а). Сделки СиП часто практикуются компаниями для получения недостающих компетенций. В отдельных случаях приобретаемая организация может рассматриваться как платформа с ценными ресурсами (сотрудники, клиенты, технологии, продукты и т. д.) и носитель эффективной бизнес-модели, способной в перспективе обеспечить прорывной рост (см.: Christensen et al., 2011). Учитывая, что в работе анализируется лишь несвязанная диверсификация, уместно провести качественный анализ трех реализованных кейсов СиП, которые предположительно дополнили компетенции Росатома при запуске новых продуктов. Сделки исследуются на предмет выявления эффектов, способствующих достижению технологического суверенитета. Для этого выбраны два кейса из родственных областей — информационные технологии, цифровое оборудование и один — в сфере производства систем накопления энергии. Контекст исследованияЗаметным импульсом формирования потребности в достижении технологического суверенитета в России стало санкционное давление на страну, последовательно усиливающееся с 2014 г.23 В качестве ответной реакции утверждена государственная программа «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»24. В соответствии с ней предполагается решить комплекс задач, направленных на модернизацию и инновационное развитие. Помимо этого, утвержден перечень приоритетных направлений, содействующих этой цели25, который будет использоваться далее в нашем анализе. Результаты анализа сделок СиПВ ходе поиска информации в открытых источниках, а именно на отраслевом информационном портале «Атомная энергия 2.0»26, обнаружены и структурированы сведения о 36 сделках СиП за 2017—2023 гг., проведенных дочерними обществами Росатома (см. рисунок). Их распределение по годам иллюстрирует рост инвестиционной активности корпорации в 2022 и 2023 гг. Из 36 проектов СиП 14 реализовано в 2 02 2 г. и 8 — в 2 02 3 г., что составляет 61,1% всех сделок за семь лет (с 2017 г.). К несвязанной диверсификации относятся 28 проектов из 36 (77,8%).

Помимо этого, 25 сделок (69,4%) соответствуют критериям приоритетов технологического суверенитета, что соотносится со стратегической целью Росатома по достижению к 2030 г. доли новых направлений бизнеса 40% общей выручки. Из всех изученных проектов 24 одновременно соответствуют критериям как технологического суверенитета, так и несвязанной диверсификации. В первом из упомянутых измерений это 85,7% сделок, во втором — 96%. Значительный вклад в реализацию стратегии Росатома вносит отраслевой акселератор «ИнноХаб», основанный в 2021 г. Все его проекты относятся к несвязанной диверсификации и ориентированы на производство высокотехнологичной продукции (см. таблицу), что соответствует целям укрепления технологического суверенитета. Таблица Сделки СиП, реализованные акселератором «ИнноХаб»

Примечание. ТС — соответствие целям укрепления технологического суверенитета (и. при л. № 1 ПИ № 603). Во всех проектах присутствуют признаки несвязанной диверсификации. Источник: ИнноХаб Росатом, https: ih.rosatom.ru Полученные результаты показывают, что 85,7% сделок несвязанной диверсификации бизнеса Росатома направлены на удовлетворение потребности государства в укреплении технологического суверенитета в приоритетных областях. Оставшиеся 14,3% проектов несвязанной диверсификации участвуют в достижении указанной цели опосредованно. Описание кейсовИсследований несвязанной диверсификации в российском контексте пока мало, поэтому наша работа направлена на изучение опыта реализации таких проектов с целью расширения базы знаний. Рассматриваются материалы трех кейсов по сделкам Росатома с элементами несвязанной диверсификации, направленным на укрепление технологического суверенитета в области энергонакопительных и цифровых систем. Данные для анализа получены из открытых источников, но из соображений конфиденциальности наименования участников сделок закодированы. Кейс «Альфа». В середине 2022 г. дочерняя структура Росатома по эксплуатации атомных станций приобрела 49% акций «Альфа», системного интегратора и разработчика специализированных ИТ-решений для госучреждений, финансового и промышленного секторов (сфера кибербезопасности, информационно-аналитические и геоинформационные системы). В результате сформировалась базовая цифровая экосистема Росатома, осуществляющая комплексную обработку и хранение данных в центрах повышенной защищенности с бесперебойным электропитанием от АЭС. Объединение инфраструктурных, технологических и финансовых возможностей участников сделки позволило сформировать уникальную комплексную компетенцию и создать возможность для разработки и внедрения востребованных на рынке ИТ-решений, прежде всего для госсектора и компаний критической инфраструктуры. Цель проекта — создание собственной технологии, обеспечивающей надежность и отказоустойчивость при хранении данных. Кейс «Бета». В конце 2023 г. подразделение Росатома, отвечающее за функционирование критической информационной инфраструктуры, приобрело 50% акций «Бета», производителя персональных компьютеров, серверов, систем хранения данных, мобильной связи, телекоммуникационного оборудования и программного обеспечения. Сделка призвана локализовать большую часть производственной цепочки внутри страны для бесперебойного оснащения государственных стратегических объектов защищенным цифровым оборудованием, при этом Росатом намерен вложить дополнительные средства в НИОКР и модернизацию производства. Планируется освоить выпуск новых программно-аппаратных комплексов на платформе российских систем управления базами данных. Кейс «Гамма». В 2022 г. Росатом приобрел 98,32% акций южнокорейской компании «Гамма», владеющей передовой технологией производства литий-никель-марганец-кобальт-оксидных аккумуляторов для использования в электротранспорте. Сделка поможет реализовать на территории России масштабный проект — строительство фабрики мощностью 4 ГВт-ч в год, что позволит обеспечивать элементами питания около 50 тыс. электромобилей ежегодно. Учитывая, что элемент питания является одним из наиболее технологически сложных в электромобиле, открывается возможность построить полный цикл их производства в комплексе с другой инфраструктурой. Эффекты от СиПСинергетический эффект. Во всех представленных кейсах Росатом не ограничивался приобретением акций с целью получения финансовой выгоды. Организации встраивались в формируемую экосистему, которая консолидирует компетенции и производственные мощности, снижая трансакционные издержки и усиливая синергетический эффект. Учитывая стратегические цели корпорации по увеличению доходности новых направлений бизнеса, сделки имели четкое коммерческое обоснование. Выпуск критически важной продукции. Кейсы «Альфа» и «Бета» ориентированы на производство вычислительной техники, систем цифровой защиты, роботизированных решений и разработку программного обеспечения, покрывающее потребность в ключевых высокотехнологичных продуктах, обеспечивая высокую степень технологической самодостаточности. К значимому направлению относится и кейс «Гамма», с учетом возможной перспективы тотального перехода от двигателей внутреннего сгорания к аккумуляторным электромоторам. Кроме этого, литий-ионные батареи используются в вычислительной технике. Развитие экономики. Рассматриваемые приобретения ориентированы на выпуск высокотехнологичной продукции со значительной добавленной стоимостью, что не только обеспечит дополнительные рабочие места и поступления в бюджет, но и позволит отойти от модели сырьевой экономики в долгосрочной перспективе. Обеспечение государственной безопасности. Компания «Альфа» специализируется на проектировании решений в области кибербезопасности для госсектора, ее наработки используются для оснащения отказоустойчивых дата-центров Росатома. Усилия «Бета» также направлены на создание программно-аппаратных комплексов с акцентом на информационной безопасности. Влияние кейса «Гамма» на обеспечение безопасности может быть лишь опосредованное — выраженное в развитии прорывных технологий. Развитие новых технологий. Косвенный вклад представленных сделок заключается в формировании Росатомом кластерных инновационных систем, консолидирующих компании с разными компетенциями в единой управленческой среде, повышая скорость обмена информацией, с целью извлечения синергетического эффекта и увеличения технологического потенциала для будущих прорывных инноваций. Конкурентное преимущество на глобальном рынке. Объектом одной из сделок стало приобретение компании «Гамма», ориентированной на растущий и высокоперспективный рынок автомобилей на электротяге и владеющей новейшей технологией. Учитывая этот факт, в ближайшее время при должном внимании к потребностям заказчиков и усовершенствовании продукции можно выйти на конкурентный международный уровень, опираясь на относительно низкую стоимость рабочей силы и энергоресурсов. В отношении других кейсов в ближайшее время догнать лидеров сложно, но сохраняется вероятность технологического рывка в долгосрочной перспективе. РискиПроведение сделок СиП в обязательном порядке подразумевает оценку возможных рисков реализации проекта. Мы хотим акцентировать внимание на риске сохранения конкурентоспособности приобретаемых технологий и ресурсной базы как в момент их совершения, так и к окончанию периода формирования целевого окружения. Достижение конечного состояния инфраструктуры, в которой предполагается извлекать наибольшую выгоду от нескольких проектов СиП, достаточно трудоемкий и растянутый во времени процесс. В связи с этим необходимо не только учитывать сложившуюся конкурентную среду, но и прогнозировать развитие технологий на долгосрочный период. Обсуждение результатовРезультаты нашей оценки вклада несвязанной диверсификации Росатома в достижение технологической самодостаточности во многих аспектах соответствуют основным эффектам воздействия технологий на государственный суверенитет (см.: March, Schieferdecker, 2023). Несмотря на высокий уровень сложности и неопределенности, свойственный развитию несвязанной деятельности (см.: Andreasson et al., 2024), сделки СиП реализуются в различных сферах как минимум последние семь лет. Можно говорить о приверженности Росатома инновационной модели развития. Выводы нашей работы подтверждают мнение других авторов в ряде аспектов. В частности, это касается вклада автономной технологической базы в безопасность путем обеспечения выпуска критически важной продукции (см.: Rahman, 2020; Park, 2023). Успех в высокотехнологичных отраслях предотвращает экономическую изоляцию государства (см.: Saviotti, Frenken, 2008; Pinheiro et al., 2022). Дефицит по некоторым технологическим направлениям и связанные с ним риски нивелируются за счет локализации производства продуктовых аналогов внутри страны (см.: Lambert et al., 2022). Значимость государственных корпораций для развития инноваций и национальной экономики подтверждается на материалах ряда стран (см.: Gershman et al., 2016; Lin et al., 2020b). При консолидации в инновационные кластеры компаний одной направленности, но с разными компетенциями, существенно возрастает потенциал для разработки новых технологий (см.: Arthur, 2007; Bianconi et al., 2014; Ljubownikow, Ang, 2020), с помощью которых формируются межстрановые отношения и укрепляется суверенитет государства (см.: Fritsch, 2011). Выводы о вкладе кейсов разведывательной составляющей амбидекстрийного подхода к инновационному развитию соответствуют тезисам в: Chen, 2017; Christensen et al., 2011. В условиях постоянно меняющейся рыночной среды и отсутствия должного внимания к динамическим способностям организации значимость эффекта СиП, перспективы укрепления технологического суверенитета и конкурентоспособности могут нивелироваться. Запуск новых направлений бизнеса требует высокого уровня адаптивности при освоении новых рынков и фокусирования на потребностях целевой аудитории. Следуя принципам амбидекстрийного подхода к инновационному процессу, необходимо умело управлять одновременно разведывательным и эксплуатационным измерениями. Представленные в кейсах продукты не относятся к традиционным видам деятельности, в которых Росатом имеет явные конкурентные преимущества и достойные компетенции международного уровня. Поэтому соответствующие сделки совершались с прицелом на несвязанную диверсификацию, требующую выделения дополнительных ресурсов (сотрудники, клиенты, технологии и т. д.) и освоения новых исследовательских наработок. Но приобретение компаний с апробированными технологическими решениями, сформированной бизнес-моделью, трудовыми, информационными и материальными ресурсами закрывает данную потребность. Таким образом, за счет приобретений реализуется исследовательская функция амбидекстрийного подхода к инновационному развитию. Необходимый уровень гибкости и адаптивности во внутреннем управлении присоединенных организаций достигается за счет сохранения их автономии, что заметно на примере «Альфы» и «Беты», в отношении которых были выкуплены лишь по 50% акций. Над ресурсами и технологиями «Гаммы» (консолидировано 98,32% акций) предполагаются полный контроль и интеграция в более широкую экосистему с участием других компаний. Учитывая, что Росатом занимает одно из лидирующих положений на международном рынке в наукоемкой области атомной энергии, выстроенная система управления инновациями позволяет обеспечивать устойчивое конкурентное преимущество, но больше в логике связанной диверсификации. Приобретение новых компаний призвано изменить этот расклад. В новой модели поисковую функцию целесообразно отвести участникам корпоративной семьи, а эксплуатационную — ядру госкорпорации. Однако данный вывод требует дополнительной проверки, что может быть реализовано в дальнейших исследованиях. Наша работа обогащает существующую базу знаний о роли несвязанной диверсификации в укреплении национального технологического суверенитета, дополняя положения работ по данной теме (см.: Andreasson et al., 2024; Pinheiro et al., 2022). Выводы о значимости организаций с государственным участием для национальной экономики также соответствуют результатам исследований опыта Китая (см.: Lin et al., 2020b). ЗаключениеВ контексте перераспределения геополитических зон влияния и разрывов в устоявшихся глобальных цепочках создания стоимости правительства и компании стремятся обеспечить технологическую автономию для сохранения стратегической самодостаточности в долгосрочной перспективе. С учетом этого контекста в России сформировалась потребность в укреплении технологического суверенитета как гаранта национальной безопасности. Несвязанная диверсификация является одним из действенных способов укрепить технологическую самодостаточность. Последняя выступает целью диверсификационных инициатив, а также критерием для оценки их результативности. Данный тезис проверялся на примере изучения кейсов слияний и поглощений с участием структур ГК «Росатом». На основании сведений из открытых источников за последние семь лет определены в общей сложности 36 подобных сделок. Установлено, что 24 из них (66,7%) одновременно соответствуют признакам несвязанной диверсификации и критериям вклада в укрепление технологического суверенитета. Значительную роль в обеспечении подобной привязки играет акселератор «ИнноХаб», ориентированный на выявление перспективных направлений и прорывных технологий. Анализ кейсов несвязанной диверсификации подтвердил их направленность на укрепление технологического суверенитета и достижение таких эффектов, как синергия, инновационное развитие, выпуск критически важной продукции, повышение темпов экономического роста, обеспечение государственной безопасности и конкурентного преимущества на глобальном рынке. Развитие высокотехнологичных направлений, обеспечивающих выпуск продукции в сфере информационной безопасности, цифрового оборудования, систем обработки и хранения данных, а также перспективных и востребованных накопителей энергии расценивается как возможность для страны независимо от внешних воздействий выбирать, создавать, приобретать, использовать и продвигать технологии, обеспечивающие геополитическое лидерство и преимущества в долгосрочном развитии. Также подтвержден тезис, что итоговый эффект несвязанной диверсификации в виде укрепления технологического суверенитета перевешивает факторы сложности и сравнительно низкой отдачи, сопутствующие реализации данной стратегии в краткосрочном периоде. Альтернативный подход — родственная диверсификация — не всегда позволяет достичь обозначенной цели, если какая-либо отрасль в стране изначально не развита. Изученный период деятельности Росатома показывает, что 96% сделок существенно отличаются от его традиционного профиля. В рассмотренных кейсах прослеживаются разведывательная составляющая и ориентация на получение недостающих ресурсов и компетенций. Ограничение покупкой лишь 50%-й доли организаций оставляет им определенный уровень автономности, что дает возможность более гибко подходить к реализации инновационной стратегии. Установлена связь между амбидекстрией (сочетанием эксплуатационной и разведывательной функций) и диверсификацией (связанной и несвязанной). Оба управленческих процесса нацелены на формирование дополнительных конкурентных преимуществ в виде укрепления позиций по существующим продуктам и создания радикальных инноваций. Учитывая, что Росатом ориентирован на увеличение прибыли от новых направлений бизнеса, а приобретения имели экономическое обоснование и финансовую привлекательность, результаты исследования могут быть применимы также для анализа деятельности частных компаний, вносящих весомый вклад в национальную экономику. Научная новизна работы обусловлена уникальностью предмета исследования. Макроэкономическое окружение, комплекс воздействующих факторов, критическая важность и масштаб поставленных задач, отсутствие прецедентов в современной истории России позволяют говорить о несвязанной диверсификации госкорпораций как о неизученном процессе, требующем тщательного рассмотрения. С точки зрения теоретического вклада, работа расширяет базу знаний в части целей несвязанной диверсификации и способов достижения технологического суверенитета. Ограничения и направления будущих исследованийОсновным ограничением нашего анализа, которое определяет вектор будущих исследований, является недостаточное изучение управленческой практики и инструментов руководства организациями, относящимися к несвязанной диверсификации бизнеса госкорпораций. Это важно, поскольку технологический суверенитет является динамическим состоянием, которое не имеет завершенной стадии или конечного результата, что предполагает формирование устойчивой инновационной системы с эффективным управлением (см.: Lin et al., 2020а). Мы проанализировали влияние лишь несвязанной диверсификации на укрепление технологического суверенитета. Связанная диверсификация также может способствовать реализации данной задачи, что требует дополнительного изучения. Полученные результаты могут стать отправной точкой для будущих исследований в рамках концепции национальных и отраслевых инновационных систем, поскольку достижение технологического суверенитета неизбежно связано с построением системы разработки и внедрения инноваций. 1 Технологический суверенитет определяется как наличие у государства достаточных возможностей для разработки инноваций и ресурсная самодостаточность по многим аспектам (см.: March, Schieferdecker, 2023). 2 Из редкоземельных элементов особую ценность представляют неодим, празеодим, тербий и диспрозий, которые используются при производстве электроники. Проблема заключается в том, что они не концентрируются в месторождениях, в отличие от других металлов, к тому же имеют прочные химические связи с другими соединениями. Поэтому их добыча и переработка отличаются повышенной сложностью. 3 https: www.bloomberg.com news articles 2024-08-08 saudi-aramco-seeks-more-china-deals-in-oil-to-chemicals-push 4 https: www.washingtonpost.com technology 2024 04 15 samsung-chips-act-taylor-texas 5 https: www.bloomberg.com news articles 2024-09-16 intel-to-make-custom-ai-chip-for-amazon-delay-german-plant 6 https: www.edgemiddleeast.com ai tsmc-and-samsung-consider-100-billion-uae-chip-projects 7 https: www.arabianbusiness.com opinion how-the-uae-is-disrupting-the-old-world-space-order 8 https: foreignpolicy.com 2024 09 08 us-itsi-semiconductor-chips-india-manufacturing-state-department 9 Индия стала восьмой страной, наряду с Коста-Рикой, Индонезией, Кенией, Мексикой, Панамой, Филиппинами и Вьетнамом, с которой США заключили партнерство в рамках Международного фонда технологической безопасности и инноваций (International Technology Security and Innovation Foundation, ITSI), созданного в 2023 г. Во всех странах США сосредоточатся на создании мощностей для сборки, тестирования, упаковки полупроводников и их использования в электронных устройствах. 10 https: www.business-standard.com industry news india-prepares-new-semiconductor-incentives-as-us-partnership-takes-shape-124091000150_l.html 11 Проектирование микросхем по топологии 28 нм освоено ведущими зарубежными производителями в 2010 г. На его основе, например, выпускались процессоры Apple А7 для iPhone 5S. В России пока освоены техпроцессы 250 нм, 180 нм и тестовые 90 нм. 12 Проекты по созданию САПР будут поддерживаться в рамках постановления правительства № 2136 (о субсидировании ИиР) и № 529 (о возмещении российским организациям части затрат на разработку цифровых платформ и программных продуктов для высокотехнологичной промышленной продукции). 13 https: www.kommersant.ru doc 7183389 14 Пять ведущих американских ИТ-гигантов в 2022 г. вложили 189 млрд евро в ИиР, что в три раза превысило аналогичные расходы 29 крупнейших концернов ФРГ (https: inosmi.ru 20230801 evropa-264738822.html). 15 Третья волна промышленной революции означает повсеместный переход к применению информационно-коммуникационных технологий, способствовавший формированию постиндустриального общества. Под четвертой волной (Индустрия 4.0) в общем случае понимается создание полностью автоматизированных производств, функционирующих по системе «интернета вещей» и открывающих широкие возможности для выпуска индивидуализированной продукции. Сюда входят такие технологии, как Зб-печать, блокчейн, облачные вычисления, цифровые двойники и ряд других. Ключевое значение приобретают вопросы обеспечения кибербезопасности. 16 Текущее название объединенной рамочной инициативы для организации подобных проектов — Horizon Europe. Названия неоднократно менялись: с 2014 по 2020 г. она называлась Horizon 2020, а ее предшественниками были «номерные» рамочные программы (в общей сложности семь). 17 https: www.rosenergoatom.ru upload iblock 6ed 6ed2bf2ebcc47a6ab581f46c48ea044e.pdf 18 https: report.rosatom.ru ar2023 19 https: www.atomic-energy.ru Mergers-Acquisitions 20 В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 603 от 15.04.2023 «Об утверждении приоритетных направлений проектов технологического суверенитета и проектов структурной адаптации экономики РФ». 21 https: rosatom.ru about 22 https: www.rosatom.ru production prochie-uslugi-i-produktsii 23 https: ofac.treasury.gov sanctions-programs-and-country-information 24 Постановление Правительства РФ № 328 от 15.04.2014 (ред. от 14.06.2023) «Об утверждении государственной программы РФ „Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности“». 25 Постановление Правительства РФ № 603 от 15.04.2023 «Об утверждении приоритетных направлений проектов технологического суверенитета и проектов структурной адаптации экономики РФ». 26 https: www.atomic-energy.ru Mergers-Acquisitions Список литературы / ReferencesФайков Д. Ю., Байдаров Д. Ю. (2020). Оценка возможностей и перспектив диверсификации деятельности государственных корпораций в рамках современных организационно-технологических тенденций (на примере атомной отрасли) МИР (Модернизация. Инновации. Развитие). Т. И, № 2. С. 179 — 195. [Faikov D. Y., Baydarov D. Y. (2020). Assessment of opportunities and prospects for diversifying the activities of state corporations in the framework of modern organizational and technological trends (in the case of the nuclear industry). MIR (Modernization. Innovation. Research), Vol. 11, No. 2, pp. 179 — 195. (In Russian).] https: doi.org 10.18184 2079-4665.2020.11.2.179-195 Andreasson M., Karabag S. F., Simonsson J., Agarwal G. (2024). Dynamics of related and unrelated digital diversification in established firms: Strategies, programs, process, and outcomes. Technological Forecasting and Social Change, Vol. 202, article 123300. https: doi.org 10.1016 j.techfore.2024.123300 Andriopoulos C., Lewis M. W. (2009). Exploitation-exploration tensions and organizational ambidexterity: Managing paradoxes of innovation. Organization Science, Vol. 20, No. 4, pp. 696-717. https: doi.org 10.1287 orsc. 1080.0406 Arthur W. B. (2007). The structure of invention. Research Policy, Vol. 36, No. 2, pp. 274—287. https: doi.org 10.1016 j.respol.2006.11.005 Bianconi G., Richard K., Darst R. K., lacovacci J., Fortunato S. (2014). Triadic closure as a basic generating mechanism of communities in complex networks. Physical Review, Vol. 90, No. 4, article 042806. https: doi.org 10.1103 PhysRevE.90.042806 Binz C., Anadon L. D. (2018). Unrelated diversification in latecomer contexts: Emergence of the Chinese solar photovoltaics industry. Environmental Innovation and Societal Transitions, Vol. 28, pp. 14 — 34. https: doi.org 10.1016 i.eist. 2018.03.005 Boschma R., Minondo A., Navarro M. (2013). The emergence of new industries at the regional level in Spain: A proximity approach based on product relatedness. Economic Geography, Vol. 89, No. 1, pp. 77—96. https: doi.org 10.1111 j.1944-8287.2012.01170.x Caliari T., Ribeiro L.C., Pietrobelli C., Vezzani A. (2023). Global value chains and sectoral innovation systems: An analysis of the aerospace industry. Structural Change and Economic Dynamics, Vol. 65, pp. 36 — 48. https: doi.org 10.1016 j.strueco.2023.02.004 Ceipek R., Hautz J., De Massis A., Matzler K., Ardito L. (2021). Digital transformation through exploratory and exploitative internet of things innovations: The impact of family management and technological diversification. Journal of Product Innovation Management, Vol. 38, No. 1, pp. 142 — 165. https: doi.org 10.1111 jpim.12551 Chen Y. (2017). Dynamic ambidexterity: How innovators manage exploration and exploitation. Business Horizons, Vol. 60, No. 3, pp. 385 — 394. https: doi.org 10.1016 j.bushor.2017.01.001 Christensen C. M., Alton R., Rising C., Waldeck A. (2011). The new M&A playbook. Harvard Business Review, Vol. 89, No. 3, pp. 48 — 57. Crespi F., Caravella S., Menghini M., Salvatori C. (2021). European technological sovereignty: An emerging framework for policy strategy. Intereconomics, Vol. 56, No. 6, pp. 348-354. https: doi.org 10.1007 sl0272-021-1013-6 De Lucio J., Diaz-Mora C., Minguez R., Minondo A., Requena F. (2023). Do firms react to supply chain disruptions? Economic Analysis and Policy, Vol. 79, pp. 902 — 916. https: doi.org 10.1016 j.eap.2023.07.004 Doz Y. (2011). Qualitative research for international business. Journal of International Business Studies, Vol. 42, No. 5, pp. 582—590. https: doi.org 10.1057 jibs.2011.18 Eisenhardt K. M., Martin J. A. (2000). Dynamic capabilities: What are they? Strategic Management Journal, Vol. 21, No. 10 — 11, pp. 1105 — 1121. https: doi.org 10.1002 1097-0266(200010 11)21:10 11°o3C1105::AID-SMJ133°o3E3.0.CO;2-E Draghi M. (2024). The future of European competitiveness. Brussels: European Commission. Fischer B., Meissner D., Boschma R., Vonortas N. (2024). Global value chains and regional systems of innovation: Towards a critical juncture? Technological Forecasting and Social Change, Vol. 201, article 123245. https: doi.org 10.1016 j.techfore. 2024.123245 Frenken K., Van Oort E, Verbürg T. (2007). Related variety, unrelated variety and regional economic growth. Regional Studies, Vol. 41, pp. 685 — 697. https: doi.org 10.1080 00343400601120296 Fritsch S. (2011). Technology and global affairs. International Studies Perspectives, Vol. 12, No. 1, pp. 27-45. https: doi.org 10.1111 j.1528-3585.2010.00417.x Fuest C., Gros D., Mengel P. L., Présidente G., Tirole J. (2024). EU innovation policy: How to escape the middle technology trap. EconPol Policy Report, April. Garg S., Sushil S. (2022). Impact of de-globalization on development: Comparative analysis of an emerging market (India) and a developed country (USA). Journal of Policy Modeling, Vol. 44, No. 6, pp. 1179 — 1197. https: doi.org 10.1016 j.jpolmod.2022.10.004 Gershman M., Bredikhin S., Vishnevskiy K. (2016). The role of corporate foresight and technology roadmapping in companies’ innovation development: The case of Russian state-owned enterprises. Technological Forecasting and Social Change, Vol. 110, pp. 187—195. https: doi.org 10.1016 j.techfore.2015.11.018 Gopinath G., Gourinchas P. O., Presbitero A., Topalova P. B. (2024). Changing global linkages: A new cold war? IMF Working Paper, No. 2024 076. https: doi.org 10.5089 9798400272745.001 Hausmann R., Hidalgo C. A. (2011). The network structure of economic output. Journal of Economic Growth, Vol. 16, pp. 309 — 342. https: doi.org 10.1007 sl0887-011-9071-4 He Z. L., Wong P. K. (2004). Exploration vs. exploitation: An empirical test of the ambidexterity hypothesis. Organization Science, Vol. 15, No. 4, pp. 481 — 494. https: doi.org 10.1287 orsc.1040.0078 Irwin K., Gilstrap C., Drnevich P., Sunny M. (2022). The acquisition of capabilities: How firms use dynamic and ordinary capabilities to manage uncertainty. Journal of Management & Organization, Vol. 28, No. 3, pp. 564 — 586. https: doi.org 10.1017 jmo.2022.23 Kim J., Lee C. Y., Cho Y. (2016). Technological diversification, core-technology competence, and firm growth. Research Policy, Vol. 45, No. 1, pp. 113 — 124. https: doi.org 10.1016 j.respol.2015.07.005 Lambert L. A., Tayah J., Lee-Schmid C., Abdalla M., Abdallah L, Ali A. H., Ahmed W. (2022). The EU’s natural gas Cold War and diversification challenges. Energy Strategy Reviews, Vol. 43, article 100934. https: doi.org 10.1016 j.esr.2022.100934 Lavie D., Stettner U., Tushman M. L. (2010). Exploration and exploitation within and across organizations. Academy of Management Annals, Vol. 4, No. 1, pp. 109 — 155. https: doi.org 10.1080 19416521003691287 Lee K., Qu D., Mao Z. (2021). Global value chains, industrial policy, and industrial upgrading: Automotive sectors in Malaysia, Thailand, and China in comparison with Korea. European Journal of Development Research, Vol. 33, pp. 275 — 303. https: doi.org 10.1057 s41287-020-00354-0 Lin H. E., Hsu I. C., Hsu A. W., Chung H. M. (2020a). Creating competitive advantages: Interactions between ambidextrous diversification strategy and contextual factors from a dynamic capability perspective. Technological Forecasting and Social Change, Vol. 154, article 119952. https: doi.org 10.1016 j.techfore.2020. 119952 Lin K. J., Lu X., Zhang J., Zheng Y. (2020b). State-owned enterprises in China: A review of 40 years of research and practice. China Journal of Accounting Research, Vol. 13, No. 1, pp. 31 — 55. https: doi.org 10.1016 j.cjar.2019.12.001 Ljubownikow G., Ang S.H. (2020). Competition, diversification and performance. Journal of Business Research, Vol. 112, pp. 81 — 94. https: doi.org 10.1016 j.jbusres.2020.03.002 March C., Schieferdecker I. (2023). Technological sovereignty as ability, not autarky. International Studies Review, Vol. 25, No. 2, article viad012. https: doi.org 10.1093 isr viad012 March J. G. (1991). Exploration and exploitation in organizational learning. Organization Science, Vol. 2, No. 1, pp. 71 — 87. https: doi.org 10.1287 orsc.2.1.71 Meyer C. B. (2001). A case in case study methodology. Field Methods, Vol. 13, No. 4, pp. 329-352. https: doi.org 10.1177 1525822X0101300402 Morris T., Wood S. (1991). Testing the survey method: Continuity and change in British industrial relations. Work, Employment and Society, Vol. 5, No. 2, pp. 259—282. https: doi.org 10.1177 0950017091005002007 O’Reilly C. A., Tushman M. L. (2011). Organizational ambidexterity in action: How managers explore and exploit. California Management Review, Vol. 53, No. 4, pp. 5—22. https: doi.org 10.1525 cmr.2011.53.4.5 Park S. A. (2023). Shifted paradigm in technonationalism in the 21st century: The influence of global value chain (GVC) and US —China competition on international politics and global commerce — A case study of Japan’s semiconductor industry. Asia and the Global Economy, Vol. 3, No. 2, article 100063. https: doi.org 10.1016 j.aglobe. 2023.100063 Pidun U., Reeves M., Schüssler M. (2020). Why do most business ecosystems fail? Boston, MA: Boston Consulting Group. Piekkari R., Plakoyiannaki E., Welch C. (2010). “Good” case research in industrial marketing: Insights from research practice. Industrial Marketing Management, Vol. 39, No. 1, pp. 109 — 117. https: doi.org 10.1016 j.indmarman.2008.04.017 Pinheiro F.L., Hartmann D., Boschma R., Hidalgo C.A. (2022). The time and frequency of unrelated diversification. Research Policy, Vol. 51, No. 8, article 104323. https: doi.org 10.1016 j.respol.2021.104323 Pohle J. (2020). Digital sovereignty. A new key concept of digital policy in Germany and Europe. Berlin: Konrad-Adenauer-Stiftung. Rahman M. F. B. A. (2020). The intersection of emergent technologies and geopolitics. RSIS Working Paper, No. 327-20. Singapore: Nanyang Technological University. Rosing K., Frese M., Bausch A. (2011). Explaining the heterogeneity of the leadership-innovation relationship: Ambidextrous leadership. Leadership Quarterly, Vol. 22, No. 5, pp. 956-974. https: doi.org 10.1016 j.leaqua.2011.07.014 Saviotti P. Р., Frenken К. (2008). Export variety and the economic performance of countries. Journal of Evolutionary Economics, Vol. 18, pp. 201—218. https: doi.org 10.1007 s00191-007-0081-5 Sharma A., Adhikary A., Borah S. B. (2020). Covid-19 ’s impact on supply chain decisions: Strategic insights from NASDAQ 100 firms using Twitter data. Journal of Business Research, Vol. 117, pp. 443 — 449. https: doi.org 10.1016 j.jbusres.2020.05.035 Teece D. J., Pisano G., Shuen A. (1997). Dynamic capabilities and strategic management. Strategic Management Journal, Vol. 18, No. 7, pp. 509 — 533. https: doi. org 10.1002 (SICI)1097-0266(199708)18:7<509::AID-SMJ882>3.0.CO;2-Z |

Новые книги и журналы

Популярные книги и учебники

- Экономикс - Макконнелл К.Р., Брю С.Л. - Учебник

- Бухгалтерский учет - Кондраков Н.П. - Учебник

- Капитал - Карл Маркс

- Курс микроэкономики - Нуреев Р. М. - Учебник

- Макроэкономика - Агапова Т.А. - Учебник

- Экономика предприятия - Горфинкель В.Я. - Учебник

- Финансовый менеджмент: теория и практика - Ковалев В.В. - Учебник

- Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности - Алексеева А.И. - Учебник

- Теория анализа хозяйственной деятельности - Савицкая Г.В. - Учебник

- Деньги, кредит, банки - Лаврушин О.И. - Экспресс-курс

Популярные рефераты

- Коллективизация в СССР: причины, методы проведения, итоги

- Макроэкономическая политика: основные модели

- Краткосрочная финансовая политика предприятия

- История развития кредитной системы в России

- Марксизм как научная теория. Условия возникновения марксизма. К. Маркс о судьбах капитализма

- Коммерческие банки и их функции

- Лизинг

- Малые предприятия

- Классификация счетов по экономическому содержанию

- Кризис отечественной экономики

- История развития банковской системы в России

- Маржинализм и теория предельной полезности

- Иностранные инвестиции

- Безработица в России

- Кризис финансовой системы стран Азии и его влияние на Россию

- Источники формирования оборотных средств в условиях рынка

Популярные лекции

- Шпаргалки по бухгалтерскому учету

- Шпаргалки по экономике предприятия

- Аудиолекции по экономике

- Шпаргалки по финансовому менеджменту

- Шпаргалки по мировой экономике

- Шпаргалки по аудиту

- Микроэкономика - Лекции - Тигова Т. Н.

- Шпаргалки: Финансы. Деньги. Кредит

- Шпаргалки по финансам

- Шпаргалки по анализу финансовой отчетности

- Шпаргалки по финансам и кредиту

- Шпаргалки по ценообразованию