Популярные статьи

- Государственно-частное партнерство: теория и практика

- Международный форум по Партнерству Северного измерения в сфере культуры

- Мировой финансовый кризис и его влияние на Россию

- Совершенствование оценки эффективности инвестиций

- Качество и уровень жизни населения

- Фактор времени при оценке эффективности инвестиционных проектов

- Вопросы оценки видов социального эффекта при реализации инвестиционных проектов

- Государственная собственность в российской экономике - Масштаб и распределение по секторам

- Кластерный подход в стратегии инновационного развития зарубежных стран

- Перспективы социально-экономического развития России

- Теория экономических механизмов

- Особенности нового этапа инновационного развития России

- Экономический кризис в России: экспертный взгляд

- Налоговые риски

Популярные курсовые

- Учет нематериальных активов

- Потребительское кредитование

- Бухгалтерский учет - Курсовые работы

- Финансы, бухгалтерия, аудит - курсовые и дипломные работы

- Денежная система и денежный рынок

- Долгосрочное планирование на предприятии

- Диагностика кризисного состояния предприятия

- Интеграционные процессы в современном мире

- Доходы организации: их виды и классификация

- Кредитная система: место и роль в ней ЦБ и коммерческих банков

- Международные рынки капиталов

- Многофакторный анализ производительности труда

- Непрерывный трудовой стаж

- Виды и формы собственности и трансформация отношений собственности в России

- Анализ финансово-хозяйственной деятельности

Навигация по сайту

Превосходство экономистов |

|

Марион Фуркад

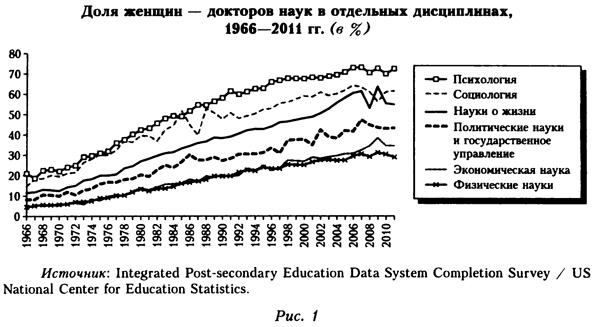

проф. социологии Калифорнийского университета в Беркли (США) ассоциированный сотрудник центра Макса Планка в Институте политических исследований (Париж, Франция) Этьен Ольон научный сотрудник CNRS университета Страсбурга (Франция) Янн Альган проф. экономики Института политических исследований (Париж, Франция) В социальных науках сложилась неофициальная иерархия, и, по-видимому, верхние позиции в ней занимают экономисты. Прежде всего, экономисты сами видят себя на вершине дисциплинарной иерархии — или близко к этой вершине. В исследовании, проведенном в начале 2000-х годов, выяснилось, что 77% аспирантов-экономистов, обучающихся на лучших программах, согласны с утверждением, что «экономическая теория — самая научная дисциплина среди всех социальных наук» (Colander, 2005). Примерно 15 лет назад на страницах «Journal of Economic Perspectives» высказывались предположения об истоках таких убеждений: «У социологов и политологов слабее аналитический инструментарий, и они знают меньше нас, ну, или мы считаем, что это так. Если судить по баллам, набранным на Graduate Record Examination1, и по другим критериям, наша дисциплина привлекает более сильных студентов, а в наших курсах выше требования к математической подготовке» (Freeman, 1999. Р. 141). На первый взгляд состояние академического рынка труда подтверждает суждение экономистов о более высоком статусе своей науки. Только у них из всех обществоведов есть «Нобелевская» премия благодаря гранту, полученному Фондом Нобеля от Банка Швеции. Согласно данным Бюро трудовой статистики, среди американских преподавателей естественных и гуманитарных наук экономисты входят в группу наиболее высокооплачиваемых. И в самом деле, они «больше зарабатывают, и у них лучше карьерные перспективы» (Freeman, 1999. Р. 141), чем у физиков и математиков; только у специалистов по информатике и инженеров ситуация лучше. В отличие от представителей многих фундаментальных и гуманитарных наук, известные экономисты часто имеют возможность получать доход от консультирования, частного инвестирования и партнерства, а также как члены советов директоров в корпорациях. В частности, данные убедительно свидетельствуют о том, что 40% дохода авторов-экономистов в сфере финансов и теории организации промышленности поступает от консультативных услуг, оказываемых соответственно бизнесу и правительству (Weyl, forthcoming). В 2010 г. в документальном фильме «Инсайдеры» было показано, какие выгодные и, вероятно, безоблачные отношения связывают некоторых наиболее авторитетных экономистов с непрозрачным финансовым миром Уолл-стрит. Это завидное финансовое положение экономистов, особенно в лучших университетах, в сочетании с акцентом на владении количественными методами анализа (что часто интерпретируется как свидетельство более развитых интеллектуальных способностей), конечно, обусловливает такое нередко пренебрежительное отношение экономистов к другим, менее формальным социальным наукам. Но есть и иные причины взаимного отчуждения среди представителей социальных наук. Во-первых, разные области знания отличаются по своему социальному составу. Самоотбор в различных дисциплинах существенным образом структурирован в соответствии с различными социальными атрибутами. Например, в экономической науке, как в физике и философии, но в отличие от социологии, явным образом доминируют мужчины (рис. 1). Таким образом, междисциплинарные отношения неизбежно обусловлены более общей структурой тендерных различий, стратификации и неравенства. И хотя у нас нет хороших сравнительных данных о социальном происхождении обществоведов в США (см., однако, по Франции: Bourdieu, 1988; Lebaron, 2000), мы можем утверждать, что сегодня диспропорции в материальных условиях в различных дисциплинах порождают другие важные диспропорции в стиле жизни и мировоззрении их представителей, а также напряженные отношения между ними.

Во-вторых, в послевоенный период социальные науки пережили быстрый «демографический» рост, что обусловило внутреннюю дифференциацию и чрезмерную специализацию (Abbott, 2001; Frank, Gabler, 2006). Этот процесс вытеснил память об общем наследии — тот факт, что в XIX в. политическую экономию породили история и моральная философия (анализ американской ситуации см. в: Haskell, 2000; Ross, 1991), а в начале XX в. американская социология отчасти возникла внутри экономической науки (Young, 2009). В нашей статье исследуется изменение отношений между экономической теорией и другими социальными науками — в четырех аспектах. Во-первых, мы показываем относительную обособленность экономической науки в ее доминирующей позиции среди других социальных наук США. Хотя все дисциплины в том или ином виде обособлены — классическое последствие углубления академического разделения труда (Jacobs, 2013), эта черта особенно характеризует именно экономическую науку. Во-вторых, мы описываем явную иерархию внутри дисциплины, особенно по сравнению с другими социальными науками. Власть, которой обладают наиболее могущественные игроки, способствующая как интеллектуальной связности, так и активному управлению внутренними делами дисциплины, едва ли имеет аналоги в других науках. В-третьих, мы рассматриваем, как изменялась сеть аффилиаций в экономической науке после войны, показывая, в частности, как трансформации в системе высшего образования (и прежде всего развитие школ бизнеса) и в экономике привели к переориентации экономической науки в сторону бизнес-дисциплин и особенно финансов. Наконец, мы представим несколько тезисов о материальном положении, мировоззрении и общественном влиянии экономистов, которые тоже отделяют их от академических коллег. Взятые вместе, эти черты помогают определить и объяснить интеллектуальную самоуверенность экономистов и их категоричные заявления по вопросам государственной политики. Говоря о «превосходстве экономистов», мы используем это двусмысленное выражение в целях как описания, так и объяснения. Экономическая наука занимает уникальное положение среди академических дисциплин. Ее характеризуют далеко идущие научные притязания, связанные с использованием формальных методов; жесткое вертикальное регулирование дисциплины; высокий рыночный спрос на ее услуги, особенно со стороны могущественных и состоятельных; высокие заработки. В силу такого социального превосходства культивируется уверенность в себе, позволяя дисциплине сохранять относительную эпистемологическую обособленность и подпитывая естественную склонность ощущать свои особые права. Империалистическое вторжение экономической теории в области социально-научного знания, которые обычно находились за пределами экономического канона, способствовало обращению экономистов к неэкономическому знанию, но формат этого обмена остается чрезвычайно асимметричным, что в качестве ответной реакции порождает негодование и враждебность. И хотя уникальное положение экономистов дает им особую власть, позволяющую менять мир, оно же делает их более подверженными конфликтам интересов, критике и насмешкам, если что-то не получается. ОбособленностьПосле Второй мировой войны интеллектуальные траектории различных социальных наук существенным образом разошлись. Экономическая наука со времен своей континентальной молодости сильно изменилась. История была оставлена позади, и экономисты обратились к фундаментальным направлениям естественных наук, таким как физика, подражая им (Mirowski, 1989). В отличие от более «литературных» предшественников, современные экономисты обосновывают свой интеллектуальный авторитет и автономию использованием точно определенных и лаконичных моделей и средств измерения. Высокие технические «издержки входа» в эту науку и предпринимаемые экономистами попытки объяснить сложные социальные процессы с помощью уравнений или однозначно заданных причинно-следственных связей рассматриваются как свидетельство высоких стандартов научности в этой дисциплине — тем самым экономисты дистанцируются от более дискурсивных социальных наук и обосновывают свое невнимание к ним. Вот важный пример: «Восхождение экономической науки обусловлено тем, что наша дисциплина выработала строгий язык, позволяющий описывать сложные понятия в относительно простых, абстрактных терминах. Этот язык позволяет экономистам избавиться от сложности, которая может обогатить описание, но мешает аналитику увидеть то, что существенно» (Lazear, 2000. Р. 99 — 100). Этому суждению вторит именитый профессор, описывая, на сей раз критически, узкие эпистемологические требования своей дисциплины: «Предполагается, что вы просто следуете определенным правилам. Если вы не следуете этим правилам, то вы не экономист. Это означает, что вы должны выводить то, как ведут себя люди, из строгой максимизационной теории... Противоположностью [аксиоматического подхода] будет рассуждение на примерах. Так делать нельзя... Для этого есть специальное название. Люди говорят: „Это анекдот". Если сказали, что ты рассказываешь анекдоты, то тебе конец... [С]егодня говорят: „Это не идентифицировано". О боже, если у вас причинная связь не идентифицирована, все, вам конец» (Интервью в: Fourcade, 2009. Р. 91). На протяжении почти всех послевоенных лет поигрывать своими математическими и статистическими мускулами и сводить свое рассуждение к формальному и лаконичному набору уравнений было основным способом сделать экономическую теорию чистой наукой. После эмпирической революции 1990-х и 2000-х эта функция сместилась в сторону прагматичного подхода к причинности, основанного на дизайне исследований и выводов и часто превозносящего достоинства случайным образом контролируемых испытаний (см., например: Angrist, Pischke 2010). Хотя и эта тенденция не избежала критики (Learner, 2010; Sims, 2010), она означает важный шаг в сторону от (теперь уже дискредитированной) чрезмерной теоретической ориентации 1970-х и 1980-х годов. Однако сдвиг в сторону прикладной микроэкономики хотя и ощутим, но не расширил существенно сеть междисциплинарных связей. Конечно, экономисты начали заниматься темами, которые чаще связаны с социологией, политологией и психологией — начиная с политических институтов и заканчивая структурой семьи, эффектами соседства, эффектами референтной группы или (с недавних пор) социальной мобильностью. Однако междисциплинарные форматы цитирования по-прежнему дают основания считать экономическую науку относительно обособленной дисциплиной. Очевидно, одно из самых значительных свойств американской социальной науки (континентальная Европа больше тяготеет к экуменизму) в том, насколько все составляющие ее дисциплины работают в относительной изоляции друг от друга: в экономической науке, социологии, политологии и психологии высоки доли внутри дисциплинарного цитирования. Но даже и здесь экономическая наука выделяется: в 1997 г. доля внутридисциплинар-ных цитат составляла 81% по сравнению с 52% в социологии, 53% в антропологии и 59% в политологии (Jacobs, 2013. Р. 82)2. Есть несколько причин обособленности экономической науки, и прежде всего это различие эпистемологических культур в разных социально-научных дисциплинах, а также неравное распределение власти между ними. Прежде всего, теория действия, сопровождающая аналитический стиль экономистов, едва ли согласуется с базовой предпосылкой в большинстве гуманитарных наук, а именно что индивидуальные предпочтения формируются социальными процессами (а не наоборот). Напротив, в экономической науке «de gustibus non est disputandum»3 (Stigler, Becker, 1977): предпочтения «обычно считаются заданными» (Baron, Hannan, 1994. P. 1116)4. Во-вторых, качественные методы, на которых основаны работы многие обществоведов интерпретативной ориентации, часто вступают в конфликт с формалистическими устремлениями экономистов, с их представлениями о причинности или с их предрасположенностью скорее к методологической и теоретической точности, нежели к верности реальному миру. В-третьих, даже если содержательно тематика пересекается, явная или неявная иерархия между дисциплинами часто препятствует желательным формам интеллектуального сотрудничества. Детальное изучение структуры междисциплинарного цитирования обнаруживает разительные отличия между дисциплинами. Исследование содержания академических журналов за 1995-1997 гг. показало отчетливо асимметричные потоки между экономической теорией и другими социальными науками (Pieters, Baumgartner, 2002). Наш анализ цитирования в ведущих экономических, социологических и политологических журналах за 2000-2009 гг. подтверждает этот вывод. Как показано в таблице 1, в публикациях «American Political Science Review» статьи из 25 ключевых экономических журналов цитируются примерно в 5 раз чаще, чем статьи из «American Economic Review» цитируются в 25 ведущих политологических журналах. Эта асимметрия еще сильнее в отношении «American Sociological Review»: хотя лишь 2,3% цитат в статьях социологов относится к их коллегам-экономистам (и часто, очевидно, в критическом ключе), экономисты уделяют социологам всего 0,3% своих цитирований (опять же, если брать 25 ключевых журналов в каждой дисциплине). Конечно, доля цитирования может быть смещена вниз, поскольку в социологии и политологии есть тенденции более широкого цитирования и поскольку в этих дисциплинах особую роль играют книги (которые мы не учитываем). Но даже и в этом случае полезно поразмышлять над асимметричной структурой цитирования, особенно учитывая, что расхождение столь велико и что все другие источники данных свидетельствуют о том же. Это хорошо видно при специальном сравнении цитирования тех важных авторов в социологии и экономической науке, кто намеренно обращался к другой дисциплине. Французский социолог П. Бурдье, один из самых цитируемых авторов в американской социологии, был упомянут в «American Economic Review» 1 раз на протяжении 2000-х годов (и 60 раз в «American Sociological Review»), а Г. Беккера цитировали в ASR 41 раз (и 106 раз — в AER). За этот же период М. Вебер и М. Грановеттер были упомянуты в AER 4 раза, а Дж. Хекман и О. Уильямсон цитировались в ASR соответственно 25 и 13 раз5. Таблица 1Цитирование ведущими журналами статей, опубликованных в 25 ведущих журналах в каждой дисциплине, 2000-2009 гг. (в % от общего количества ссылок в каждом журнале)

Источник: рассчитано авторами но данным ресурса ISI Web of Social Science. Большое число статей и цитирований в AER обусловлено наличием специального номера Papers and Proceedings («Статьи и материалы»). Мы проанализировали данные без учета этого номера, и существенное изменение тенденций не выявлено. С точки зрения социологов, географов, историков, политологов или даже психологов, экономисты часто напоминают колонизаторов — образ, с гордостью подчеркиваемый некоторыми экономистами, говорящими об «экономическом империализме» (Lazear, 2000). Будучи завлечены перспективами большого урожая, экономисты быстро осваивают новые земли. По прибытии они могут попросить совета и даже вступить в партнерские отношения с туземцами (с которыми они зачастую делят одни и те же данные). Но они едва ли многому у них научатся, поскольку часто предпочитают использовать собственную технику6. А в некоторых случаях их задача просто состоит в том, чтобы исправить другие дисциплины (Nik-Khah, van Horn, 2012). Особенно под влиянием чикагской теории цены преобладающая экономическая парадигма успешно завоевала — под флагом теории рационального выбора — часть политологии, права, менеджмента и (на некоторое время) социологии. Отчасти это объясняет приведенные выше тенденции цитирования. Данные опросов также свидетельствуют в пользу наших наблюдений. В таблице 2 показано, что в целом экономисты с меньшим уважением относятся к междисциплинарности, чем их собратья из социальных наук и даже из школ бизнеса. Экономисты — единственные из этой группы, существенное большинство которых не согласны или категорически не согласны с утверждением, что «в целом междисциплинарное знание лучше, чем знание, полученное в рамках одной дисциплины». Такие результаты согласуются с представлением о том, что экономисты с их полной уверенностью в превосходстве собственной дисциплины меньше ощущают потребность опираться на другие дисциплины или даже признавать их существование. Таблица 2 Согласны ли Вы с утверждением: «В целом междисциплинарное знание лучше, чем знание, полученное в рамках одной дисциплины»? (в % от числа опрошенных)

Источник: Обследование американских профессоров, проведенное Н. Гроссом и С. Симмонсом в 2006 г. В выборку вошли по 100 представителей каждой дисциплины. Доля отвеченных анкет низкая (хотя и не экстремально низкая для обследования такого типа) и существенно варьирует для разных дисциплин (экономисты — 44%; социологи — 55; политологи — 54; психологи — 49; финансисты 37; историки 54%). Мы признательны Гроссу за кросс-та-буляцию данных, использованную здесь и в других фрагментах настоящей статьи. Подробнее об обследовании см.: Gross, Simmons, 2007; более общий анализ см. в: Gross, 2013. Как хорошо известно социологам, такая динамика характерна для ситуаций неравенства: те, кто занимает центральное место в той или иной области, обычно не замечают акторов, работающих на периферии, и в целом не знают принципов, на которых построено их собственное доминирование (Bourdieu, 1984). Вместо этого они склонны рационализировать власть и неравенство как «справедливый» результат заслуг, оправданный усилиями или талантом. Хороший пример такого рода рационализации — это упоминание более высоких средних баллов GRE у аспирантов-экономистов или более высокого импакт-фактора экономических журналов. Однако социологи могут отметить, что такие различия между областями знания существенно структурированы в зависимости от социальных детерминант, таких как класс, тендер и раса. При этом акторы на периферии вынуждены ориентироваться на доминирующих акторов — будь то в позитивном или негативном смысле7. Внутренняя иерархияИнтеллектуальная дисциплинарная структура внутри экономической науки часто упоминается с целью объяснить эти асимметричные отношения: поскольку экономистам удалось сохранить более целостное дисциплинарное ядро, чем в других социальных науках, представителям последних проще ссылаться на экономическую науку — пусть просто для того, чтобы выдвинуть контраргумент, — чем наоборот. Иными словами, аргументы, исходящие от единой дисциплины, проще идентифицировать извне, если же они исходят от фрагментированной науки, то ситуация становится менее определенной. В таблице 1 показано, что цитаты в «American Economic Review» одновременно менее междисциплинарны и более концентрированы, чем цитаты в ключевых политологических и социологических журналах. Это означает, что экономическая наука в большей степени, чем другие дисциплины, смотрит одновременно внутрь себя и на вершину своей внутренней иерархии. Такую тенденцию можно интерпретировать в двух смыслах: в экономической науке в большей степени, чем в социологии и политологии, присутствует консенсус; в ней больше контроля. Разумеется, две эти интерпретации не взаимоисключающие: консенсус может присутствовать в большей степени, потому что больше контроля (например, если последовательной позиции по поводу того, что такое качественное исследование, придерживаются те, кто контролирует ведущие журналы); наоборот, контроль может быть более эффективен и его успешнее можно осуществлять, если в дисциплине в большей степени достигнут консенсус. Существует довольно много данных, свидетельствующих о том, что, несмотря на глубокие политические разногласия, экономисты обычно мыслят в более единообразном контексте и в рамках более унифицированной парадигмы, нежели другие обществоведы. Например, подавляющее большинство экономистов согласны с базовым набором принципов и инструментов, структурирующих магистерские и аспирантские образовательные программы. Кроме того, они в гораздо большей степени, чем в других социальных науках, опираются на учебники, в том числе и на уровне магистратуры и аспирантуры (на этом уровне учебники обычно пишут преподаватели элитных факультетов). В ходе опроса, проведенного в 1990 г., выяснилось, что во всех аспирантских программах по экономической науке образование «поразительно схоже» (Hansen, 1991. Р. 1085). Согласно данным, описывающим присуждение стипендий комитетами, в которые входят представители разных дисциплин (Lamont, 2009), у экономистов гораздо более однородные внутренние стандарты оценки, больше уверенности в собственном суждении по поводу качества исследований, даже если речь идет о других дисциплинах, и выше вероятность групповой солидарности, нежели у представителей других дисциплин8. Только историки были схожи с экономистами в последовательности и единомыслии в своих суждениях о том, каковы стандарты ремесла, но даже они были более внутренне неоднородны в политическом отношении и более открыты в смысле рассмотрения разных критериев в суждениях о других дисциплинах. Оценки научных достоинств заявок были более разнородными и менее единодушными в гуманитарных науках и других социально-научных областях, так что оказывалось труднее определить важные работы как изнутри, так и извне. Если говорить о контроле, то экономисты четко управляют своей дисциплиной. Исследователи давно заметили, что ведущие экономические факультеты оказывают чрезвычайно сильное воздействие на внутридисциплинарный рынок труда (Cole, 1983; Whitley, 1984). Самое убедительное эмпирическое исследование на эту тему — это сравнение процесса найма в семи дисциплинах (их «племенные режимы»): два в гуманитарных науках — история и английская словесность; четыре в социальных науках — экономическая наука, политология, психология и социология; и математика (Han, 2003). Ежегодные данные Lingua Franca из книги «Карьерные траектории: кто где устроился на работу» (1993-2000) показали ожидаемый эффект «принципа престижа» во всех дисциплинах: наем существенно зависит от престижа факультетов, отраженного в таких источниках, как National Research Council и US News and World Report. Изучение движения студентов между факультетами дает совершенно недвусмысленный результат: оно показывает, что университеты берут студентов только из заведений одного с ними ранга или выше. Поэтому академический мир напоминает описанные когда-то К. Леви-Строссом системы родства (Levi-Strauss, 1969[1949]), в которых какие-то союзы (между студентами и факультетами) оказываются предпочтительными, тогда как другие, будучи табуированы, просто не могут существовать. Однако наиболее высока корреляция между престижем и получением мест в экономической науке. Там различия между кластерами более отчетливы, чем в какой бы то ни было другой дисциплине. Экономические факультеты, находящиеся на самом верху дисциплинарной иерархии, обмениваются студентами друг с другом в больших пропорциях, чем в других науках, включая математику. Отсюда можно сделать три вывода. Во-первых, иерархия в экономической науке определена гораздо отчетливее. Во-вторых, дисциплинарное поле экономической науки гораздо более интегрировано горизонтально, и процессы найма в нем характеризуются довольно жесткими нормами реципрокности и согласованности. В-третьих, эти нормы поддерживают во времени высокую устойчивость межфакультетских иерархий престижа. Напротив, психология и социология в наибольшей степени децентрализованы, характеризуются наименьшей согласованностью и наименее устойчивыми рейтингами престижа. Устроиться на работуЭти различия между социальными науками подтверждаются не только результатом функционирования, но и собственно динамикой ежегодного рынка труда для молодых специалистов. В экономической науке этот процесс очень четко организован — большинство факультетов принимают коллективные решения по поводу рейтинга своих выпускников, претендующих на академические позиции. Эта процедура, не характерная для многих других дисциплин, возможна лишь в контексте серьезного внутреннего консенсуса по поводу критериев качества и всеобщей убежденности в том, что процессы поиска и распределения претендентов на позиции могут таким образом стать эффективнее, а истинные достоинства выпускников не исказятся. Как только собственные студенты факультета проранжированы, делегируются рыночные посредники («ответственные за трудоустройство»), задача которых — помочь с подбором, активно продавая предлагаемые «продукты» потенциальным покупателям. Наконец, в ходе ритуализованного процесса оценки отобранные кандидаты последовательно отсеиваются, начиная с интервью на ежегодных конференциях Объединенной ассоциации социальных наук (ASSA), которые проводятся в начале января. Для только что защитившегося претендента настоящие события на этой конференции происходят в номерах отеля, где наниматели — факультеты, правительственные агентства, международные организации, частные компании — несколько дней интервьюируют кандидатов на позиции. Одновременно в помещениях для публичных мероприятий состоявшиеся ученые представляют коллегам свои работы. Рынок труда молодых социологов совершенно не похож на этот хорошо организованный круговорот аспирантов. Для претендентов на работу и преподавателей в социологии само представление о коллективно управляемом процессе поиска и подбора кандидатов на позиции представляется и непрактичным, и в принципе сомнительным. Конечно, социальные сети играют свою роль, и неформальные контакты порой предшествуют непосредственным переговорам на месте, но они редко превращаются в формальное интервью, которое проводится комитетом в полном составе, как в экономической науке. Иерархии, существующие между социологическими факультетами, тоже менее однозначно определены. Вертикальная структура, конечно, существует — у социологов есть «рыночные звезды», и они пристально следят за общеизвестными рейтингами факультетов. Но едва ли можно четко определить принципы, на которых основана академическая иерархия в социологии. В отсутствие общепринятых критериев построения некоей операциональной иерархии, а возможно, и не очень доверяя оценкам своих коллег, социологи должны стараться, чтобы этот процесс оставался более открытым, чтобы выстроить консенсус снизу, инклюзивно. В экономической науке консенсус с самого начала гораздо ощутимее; «информация» о кандидатах считается однородной и поэтому, по сути, надежной. В результате спектр возможностей гораздо более четко задан и определяется существенно раньше. ОпубликоватьсяНа рынке экономических публикаций также наблюдается относительно более высокий уровень концентрации, чем в других социально-научных дисциплинах, в том смысле, что в наиболее цитируемых экономических журналах выше концентрация статей, поступающих от элитных факультетов, чем в социологических. Это верно как для факультетов, на которых работают авторы, так и для тех, которые они закончили. Например, согласно нашим расчетам, первые пять факультетов социологии дают 22,3% всех авторов, публикующихся в «American Journal of Sociology», а первые пять экономических факультетов дают 28,7% всех авторов в «Journal of Political Economy» (JPE) и 37,5% — в «Quarterly Journal of Economics» (QJE). Контраст еще заметнее, если обратиться к университетам, в которых авторы защищали свои диссертации: первые пять социологических факультетов занимают в AJS 35,4%, а соответствующие показатели для JPE составляют 45,4% и совершенно невероятные 57,6% для QJE. Экономисту такая концентрация может показаться свидетельством того, что среди экономических факультетов интеллектуальная энергия больше сосредоточена на верхних уровнях, в отличие от социологии. Другие могут указать на альтернативные метрики, которые используются для оценки (в некоторых дисциплинах могут быть важнее книги) и на существование разнообразных критериев качества и ценности, не полностью отраженные в иерархии научных журналов9. Экономисты, напротив, обычно рассматривают институционализированные иерархии как спонтанно возникшие истинные индикаторы некоторой базовой ценности и потому совершенно одержимы ими. Например, ни в одной другой социальной науке не найти такого невероятного объема данных и исследований по рейтингам (журналов, факультетов и людей), какой производится экономистами — не говоря уже о централизации экономических исследований на платформе RePEc (международный архив исследований) и непрекращающемся развитии важной, пусть и оттесненной на периферию, сферы исследований по истории экономической науки. Это острое осознание иерархий в экономической науке формирует ожесточенную конкуренцию за индивидуальный статус, что может объяснить некоторые наиболее тревожные аспекты функционирования дисциплины. Один значимый факт состоит в том, что несколько ведущих экономических журналов, издающихся в конкретных университетах, явным образом предпочитают «своих» авторов, a «American Economic Review» гораздо более сбалансировано в распределении журнального пространства. Чрезмерное присутствие «внутренних» авторов последовательно прослеживается начиная с 1950-х годов (Соирё, 2004. Р. 27). Например, в 1990—2000 гг. гарвардский «Quarterly Journal of Economics» уделил 13,4% объема своим людям и 10,7% — соседнему MIT (по сравнению с 8,8%, выделенных следующему по значимости факультету — Чикаго). Напротив, 9,4% страниц чикагского «Journal of Political Economy» заняли авторы, аффилированные с Университетом Чикаго. Это эквивалентно совместной доле Гарварда и MIT (соответственно 4,5 и 5,1%). В 2000-2003 гг. эти искажения увеличились (Wu, 2007)10. Наши данные подтверждают доминирование Кембриджа, штат Массачусетс, в QJE и (в меньшей степени) — Чикаго в JPE. Превосходство Кембриджа еще поразительнее, если проанализировать, где авторы получали свои докторские степени. В 2003-2012 гг. доля выпускников Гарварда, публикующихся в QJE, составляла 20,5%, MIT — 16,4%. Оба эти университета оставили далеко позади третий по рейтингу — Принстон (7,4%). В JPE выпускники Гарварда, MIT и Чикаго занимают примерно одинаковые доли 10-11%. Разумеется, такие смещения в экономических журналах обусловлены многими причинами, например более высокой долей преподавателей и аспирантов (нынешних или бывших) среди тех, кто посылает рукописи в журнал. Редактор журнала, работа которого отчасти состоит в поиске хороших статей через личные связи (Laband, Piette, 1994; Medoff, 2003), с большей вероятностью будет контактировать именно с представителями местного университета. Кроме того, философский стиль журнала ведет к искажениям самоотбора при подаче в него статей. Впрочем, похожие процессы наблюдаются и в других дисциплинах, однако они не чреваты подобными радикальными последствиями. Таким образом, даже если социальная структура дисциплины может объяснить некоторые из упомянутых различий, то этого объяснения не достаточно: сама структура обусловливает интересующий нас здесь феномен, а именно стабильное доминирование трех факультетов — Чикаго, Гарварда и MIT — по отношению ко всем остальным, усиленное благодаря контролю над журналами, выходящими в этих университетах. Для сравнения: таких искажений практически не существует в главном социологическом журнале «American Journal of Sociology», который редактируется в Университете Чикаго11. Из этого следует, что тенденция предпочитать «своих» в ведущих экономических журналах — наряду с устойчивостью рейтингов лучших факультетов — это не просто совпадение географии и авторов, а обусловлено определенной формой социальной организации и контроля. ОбъединятьсяНаконец, если мы посмотрим на профессиональные ассоциации в разных социально-научных дисциплинах, то и этот анализ подтвердит, что экономическая наука организована более согласованно и иерархически, а родственные ей науки более строптивы. Даже беглое сравнение уставов Американской экономической ассоциации (АЕА), Американской социологической ассоциации (ASA) и Американской ассоциации политической науки (APSA) показывает существенные диспропорции между дисциплинами в распределении политической власти. Хотя в АЕА 18 тыс. членов, это скромная, устроенная в духе минимализма организация, расположенная в Нэшвилле, штат Теннесси. Взносы в нее небольшие (20-40 долл. в 2014 г.), устав короткий (1770 слов), а все процедуры централизованы. В организации всего 6 избираемых должностей, и обычно лишь один кандидат претендует на должность президента. На рисунке 2 видно, что руководство АЕА непропорционально набирается из преподавателей элитных факультетов: 72% не назначенных членов совета АЕА работают на пяти ведущих факультетах (по сравнению с 12 и 20% в APSA и ASA соответственно). Вновь избранный президент и программный комитет готовят программу ежегодных собраний, заранее отбирая сессии и работы из отдельных сессий, которые должны быть включены в специальный выпуск «American Economic Review Papers and Proceedings» (статьи и материалы) — это майский номер журнала, публикующийся после ежегодного собрания. Такая процедура позволяет подчеркнуть, какие темы и авторы руководство организации считает наиболее важными.

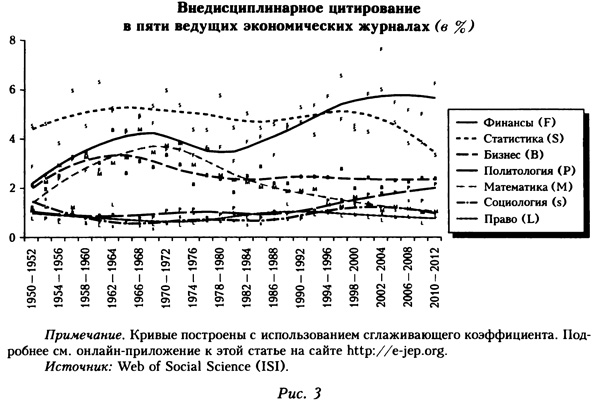

Подобный подход отличает экономистов от более внутренне разобщенного — но и более децентрализованного — характера ASA и APSA. Хотя в этих профессиональных ассоциациях меньше участников, чем в АЕА (около 15 тыс. в APSA и 13 тыс. в ASA), в них работает больше сотрудников. Процедуры более сложные, что отражено в объеме уставов: 4657 слов в ASA, 5529 в APSA. И если АЕА — это унитарная организация, то жизнь социологического и политологического сообществ сосредоточена вокруг «секций», или организованных субдисциплин, в каждой из которых свои процедуры, взносы, премии и программа на ежегодном заседании. ASA решает политическую проблему внутренних размежеваний с помощью состязательных выборов как на центральном, так и на секционном уровнях, а в APSA давно практикуется сложный политический торг между главными игроками. В обоих случаях руководство организации, как показано на рисунке 2, набирается преимущественно не из элитных университетов. Поскольку дисциплинарное ядро труднее идентифицировать и его содержание более спорно, члены ASA и APSA меньше соотносят себя с ним: рядовые ученые меньше привязаны к элите, обе ассоциации служат прежде всего демократическим целям интеграции коллег — открытость отражена и в структурировании программ их конференций. Однако маргинализация большинства лидеров ASA и APSA по отношению к самому престижному ядру дисциплины, а равно и по отношению к политической власти, также объясняет лихорадочные попытки обеих организаций приобрести влияние, о чем свидетельствуют, помимо прочего, их вашингтонские обращения. Чтобы содержать эту более замысловатую инфраструктуру и дорогое помещение, требуются взносы: в этих двух организациях они среди самых высоких в социальных науках — от 50 до 350 долл. в год для ASA и от 40 до 320 долл. в год для APSA, не считая секционных взносов. Возвышение финансовой наукиПри всей изолированности и автономии экономической науки экономисты все же обращаются к другим дисциплинам. Наш анализ пяти ведущих экономических журналов показывает, что от 19 до 25% ссылок относятся к неэкономическим материалам, и эта тенденция довольно устойчива начиная с послевоенных лет. Но когда экономическая наука становится междисциплинарной — куда направлено ее внимание? Изменились ли ее связи с другими дисциплинами, и если так, что это говорит нам об эволюции данной области знания? Такой контекст позволяет иначе взглянуть на историю современной экономической науки, не сосредоточиваясь, как это обычно делается, на внутридисциплинарных тенденциях. В частности, изучаются трансформация структуры публикаций в экономических журналах (Card, DellaVigna, 2013); подъем и спад популярности отдельных областей, отраженные в объеме публикаций (Kelly, Bruestle, 2011) и в относительном престиже (Ellison, 2010); понижательные тенденции в использовании математики и в публикации теоретических работ (Hamermesh, 2013). Вместо этого мы проанализируем, как сеть отношений между экономической наукой и другими дисциплинами менялась во времени. Иными словами, мы начнем со следующей предпосылки: по тому, кого вы цитируете, можно узнать, кто вы такой. Мы обнаружили, что изменения в структуре внешних цитирований и в самом деле довольно много сообщают нам о внутридисциплинарной ситуации и об изменении в распределении власти между отдельными группами. На рисунке 3 представлено распределение внедисциплинарных ссылок в экономической науке, основанное на обширном исследовании цитирований в пяти ведущих экономических журналах, возникших до Второй мировой войны: Quarterly Journal of Economics (1899 г.), Journal of Political Economy (1899), American Economic Review (1911), Econometrica (1933) и Review of Economic Studies (1933). На рисунке 3 изображена история, отчасти известная, отчасти не очень. Точки на графике показывают долю цитирований источников из других дисциплин в экономических журналах — из финансов, статистики, бизнеса, политологии, математики, социологии и права. Поскольку присутствуют значительные флуктуации от года к году, мы показываем тенденции в данных в виде гладких кривых. Рисунок 3 демонстрирует резкий рост интереса к математике и статистике в послевоенный период. Наивысшая точка этого интереса — в середине 1970-х годов — совпадает с низким уровнем интереса к другим социальным наукам (политологии и социологии), а также к практическим областям (право и, с небольшим опозданием, бизнес). Несмотря на усилия фондов и государства поддерживать междисциплинарные исследования под маркой «поведенческих наук» в 1950-е годы, социальные науки в 1960-1970-е годы явно отдалились друг от друга. Экономическая наука не была единственной движущей силой в этом процессе: междисциплинарные эксперименты в Гарварде (факультет социальных отношений) и Карнеги-Меллоне закончились неудачно, и все эти разнообразные дисциплины приняли собственные специфические формы абстрагирования и высокой теории (Steinmetz, 2005; Isaac, 2010).

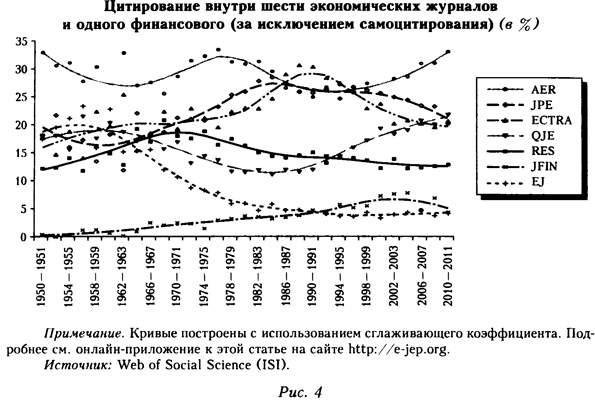

Междисциплинарная «экология» к концу периода, изображенного на рисунке 3, выглядит совсем иначе. Цитирование математики в ведущих экономических журналах практически сошло на нет, число ссылок на исследования по статистике сократилось. Другие социальные науки продемонстрировали осторожный рост, особенно политология (которая отчасти пережила обращение в теорию рационального выбора). Но самая удивительная тенденция последних десятилетий, заметная на рисунке 3, — это непрерывный рост финансов как поставщика «междисциплинарных» ссылок для экономической науки. Оценивая масштабы этого сдвига в направлении финансов, важно отметить, что наша оценка роста значимости этой дисциплины в экономической науке на рисунке 3 весьма консервативна. В наш список пяти первых экономических журналов не входит ни один журнал по финансам. На рисунке 4 показана динамика цитирований среди упомянутых журналов, к которым добавлены еще «Journal of Finance» (основанный в 1946 г.) и британский «Economic Journal» (1891) — ключевой экономический журнал общего профиля на протяжении значительной части прошлого века, в начале периода сопоставимый с J РЕ и QJE. Самоцитирование исключено из общего числа перекрестных ссылок. На рисунке видно, что в 2010-2011 гг. AER получил 33% перекрестных ссылок среди этого набора журналов — за вычетом самоцитирования. График демонстрирует серьезную активность среди ведущих журналов: блистательное возвращение QJE на лидирующие позиции, относительный спад интереса к «Econometrica» (ECTRA) и JPE. Но есть и другие заметные трансформации на очень длительном периоде: постоянное снижение значимости британских журналов (RES и EJ), особенно EJ (который почти предан забвению) и подъем «Journal of Finance». Наши сетевые библиометрические данные показывают, что к 2000-м годам JF был наиболее тесно интегрирован в систему ключевых американских журналов, получая от 7 до 11% всех перекрестных ссылок (исключая самоцитирование) в AER, QJE и JPE. Иными словами, JF, который во время его основания экономическим журналом не считался, стал неотъемлемой частью дисциплинарной матрицы экономической науки. Другие журналы по финансам последовали его примеру, поскольку финансовая экономика стала доминирующим подходом в этой области (Jovanovic, 2008)12.

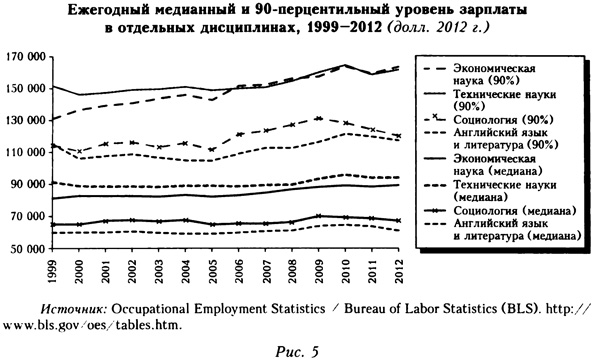

Институциональный подъем теории финансов как влиятельного интеллектуального игрока внутри экономической науки связан с формированием преподавательской базы в школах бизнеса во второй половине XX в. За этот период школы бизнеса, контролирующие производство дипломированных менеджеров (через степень МВА), выросли из учебных программ, в которых доминировали практики и которые боролись за академическое признание, в крупнейших нанимателей на академическом рынке социальных наук, соперничающих с традиционными академическими факультетами по объему и авторитету своего преподавательского состава. Обследование, проведенное в 2004 г., выявило, что 549 экономистов — обладателей докторской степени преподают в 20 лучших школах бизнеса, а 637 — на 20 лучших экономических факультетах (Blau, 2006). Это поглощение все увеличивающихся когорт академических экономистов сделало школы бизнеса успешными игроками внутри самой экономической науки — трансформация, подтвержденная внушительным набором нобелевских премий по экономической науке, врученных начиная с 1990 г. исследователям, работающим в школах бизнеса, включая Ю. Фаму, О. Уильямсона, Р. Энгла, М. Спенса, Р. Мертона, М. Шоулза, М. Миллера, Дж. Харшаньи и Р. Фогеля (Fourcade, Khurana, 2013). Наш анализ статей, опубликованных в «American Economic Review» начиная с 1950-х годов, показал быстрый рост числа аффилиаций со школами бизнеса среди авторов журнала и вместе с тем быстрое и резкое снижение числа авторов, связанных с правительственными структурами. Доля авторов, чьей первой аффилиацией является школа бизнеса, стабильно росла со скромных 3,2% в 1950-х до 17,9% в 2000-х годах. Напротив, работы ученых, сотрудничающих с правительственными агентствами, стали маргинальными13. По мере смещения академической экономической науки в сторону школ бизнеса — и отдаления от государственных структур — экономисты сталкивались с новым спектром практических, интеллектуальных и политических взаимосвязей: более высокий уровень зарплаты, новые связи и возможности для консультирования, а зачастую и другая политика (Jelveh et al., 2014). В 1980-е годы в экономической науке с большим подозрением относились к политике правительства, и экономисты, очевидно, предоставили часть доводов в пользу дерегулирования в государственной политике и расширения использования рыночных механизмов в образовании, транспорте, здравоохранении, экологической политике и других сферах (Blyth, 2002). Специалисты по финансам убедительно настаивали на том, что цель корпораций — максимизация акционерной стоимости, и разрабатывали научное обоснование управленческих практик, которые полюбились новому поколению корпоративных рейдеров: выкупы контрольного пакета акций с привлечением кредита; слияния и поглощения; оплата труда высших менеджеров корпораций фондовыми опционами14. В обличительном материале, где критиковался «повсеместный захват экономистов интересами бизнеса», обнаружилось, что если ни один из авторов той или иной экономической статьи не работал в школе бизнеса, они «с существенно меньшей вероятностью положительно оценивали уровень зарплат высшего менеджмента, гораздо чаще оценка оказывалась негативной» (Zingales, 2013. P. 139)15. Своя жизньПо сравнению с учеными из других дисциплин и с более широкими слоями американского общества, экономисты характеризуются особым набором мнений, убеждений и предпочтений. Данные на эту тему разрознены, их нужно собирать из разных источников. Значительная часть поступает от самих экономистов: их собственные работы на эту тему представлены в изобилии. В дисциплине весьма распространена тревожная интроспекция, — тем более актуальная, что экономисты чувствуют: они могущественны, но их не любят, — и обоснованная устойчивыми эмпирическими свидетельствами в пользу своеобразия экономистов. Классические примеры: аспиранты-экономисты из Висконсинского университета с меньшей вероятностью делали взносы на финансирование общественного блага в структурированной экспериментальной игре (Marwell, Ames, 1981). Разные данные свидетельствуют о том, что изучение экономической науки уменьшает склонность к кооперации (Frank et al., 1993). Степень устойчивости таких различий в зависимости от контекста конкретного лабораторного исследования, равно как и причина различий, которые действительно устойчивы, остаются предметом дискуссий. Действительно ли изучение экономической науки способствует тому, что своекорыстное поведение — свое и окружающих — воспринимается как более приемлемое? Или, быть может, сама эта дисциплина больше привлекает эгоистичных людей? Анализ добровольных студенческих взносов в социальные фонды в Цюрихском университете показал, что те, кто впоследствии выбирает экономическую теорию в качестве предмета изучения, реже делают взносы — даже до того как начнутся их экономические занятия (Frey, Meier, 2005). Какова бы ни была динамика, лежащая в основе этих явлений, существуют убедительные и согласующиеся друг с другом свидетельства в пользу того, что экономисты либо откровеннее преследуют свои интересы, либо просто более эгоистичны (по природе своей или в результате обучения). Часто экономисты оказываются в меньшинстве, когда это касается самых близких им идей. Было показано, что чем больше американские экономисты согласны друг с другом, тем больше они отдаляются от средних американцев (Sapienza, Zingales, 2013). В целом, конечно, экономисты отдают предпочтение рыночным решениям социальных проблем (Whaples, 2009). Они поддерживают разрешение осуществлять платежи донорам за органы, но общественность не принимает саму мысль об этом. Ощутимое большинство экономистов считает, что торговый протекционизм экономически вреден, но если среднего американца спросить, хорошо ли для экономики «покупать американское», он скажет «да» (Sapienza, Zingales, 2013. P. 638). Экономисты считают, что рыночный механизм, такой как налог на выбросы углекислого газа или политика торговли квотами на загрязнение, представляет собой более эффективный с точки зрения издержек способ контролировать климатические изменения, чем регулирование — например, установление стандартов выброса топлива для автомобилей, но большинство их сограждан возражают. Экономисты могут консультировать правительство, но часто им не удается убедить людей. Академические экономисты, как и большинство их университетских коллег, голосуют за более левую часть спектра, чем американцы в целом. Они делают это с тех пор, как исследования политических предпочтений начали проводиться в таком формате (см. классическое обследование: Ladd, Lipset, 1976). Даже если в среднем контингент либертарианцев среди экономистов гораздо многочисленнее, чем среди американского электората, как группа экономисты все же утверждают, что больше доверяют правительству — с некоторыми важными институциональными вариациями. Согласно обследованию американских профессоров, экономисты, если судить но большинству их политических суждений, расположены примерно посередине между гуманитариями и другими обществоведами (слева) и профессорами школ бизнеса (справа) (Gross, 2013). Например, 2/3 социологов говорят, что прибыль корпораций чрезмерно высока, но так считает лишь 1/3 экономистов, и практически ни один профессор школы бизнеса так не думает. Подавляющее большинство социологов (90%) согласны с мнением, что «правительство должно больше помогать нуждающимся американцам, даже если это повлечет рост задолженности», но едва ли половина экономистов и треть финансистов соглашаются с этим утверждением. Взгляды экономистов, как и всех остальных людей, отчасти суть продукт их конкретных социальных обстоятельств — материальной и символической ситуации и траектории их группы и каждого индивида в ней. Экономисты превосходят других ученых по уровню дохода. Согласно Бюро трудовой статистики, средняя зарплата И тыс. преподавателей экономической теории в колледжах, университетах и профессиональных учебных заведениях составляла 103 тыс. долл. в 2012 г., причем верхние 10% получали в среднем 160 тыс. долл. Для сравнения: средние показатели для социологов составили соответственно 76 тыс. и 118 тыс. долл. Здесь не учитываются дополнительные источники дохода от консультирования и другой деятельности, а этот доход может быть существенным (Weyl, forthcoming). Более того, материальное положение экономистов за последние два десятилетия заметно улучшилось, особенно для наиболее высокооплачиваемых представителей профессии, которые теперь практически обогнали самых высокооплачиваемых инженеров; напротив, медианная реальная зарплата во многих академических специальностях (в основном, в гуманитарных науках) и в США в целом едва ли выросла за тот же период, как видно из рисунка 5 (на котором, наряду с колледжами, университетами и профессиональными школами также учитываются преподаватели техникумов). Как этот опыт групповой социальной мобильности и растущего внутри дисциплинарного неравенства мог повлиять на оценку экономистами относительно ухудшающегося экономического положения своих менее успешных академических коллег и сограждан — вопрос открытый.

Это растущее социальное дистанцирование экономистов от общества в целом было бы несущественным, если бы экономисты не делали своей миссией максимизацию благосостояния обычных людей. Экономическая наука как профессия тесно связана с административными структурами, корпорациями и международными организациями; эти институции не только предоставляют экономистам ресурсы и собирают им данные, но и способствуют развитию культуры «фиксации» — или, как говорят социологи, определенного «габитуса», склонности вмешиваться в дела реального мира (Bourdieu, Wacquant 1992). Экономисты — особенно современные экономисты — хотят зафиксировать какие-то вещи, что оказывается и продуктом их теоретических убеждений, и результатом положения их дисциплины в обществе (Mitchell, 1998). Например, в экономических моделях постоянно появляется мифическая фигура доброжелательного «общественного плановика», который должен сделать мир богаче, здоровее и менее уязвимым к шокам. Экономисты разработали весьма точный теоретический аппарат для оценки эффективности производства на рынках и провалов рынка, в их распоряжении обширный арсенал экономет-рических техник для анализа последствий тех или иных реальных проектов в области экономической политики. В последней четверти прошлого века они начали проводить узкоспециализированные полевые эксперименты, все больше используя социальную политику или предоставление помощи развивающимся странам в исследовательских целях (см., например: Banerjee, Duflo, 2013). (Можно отметить, что эксперименты, проводимые экономистами, сильно отличаются от социологических экспериментов: социологи обычно экспериментируют, чтобы понять как люди живут.) Наконец, экономисты вполне уверены в фундаментальных критериях своих оценок — в склонности предпочитать эффективность справедливости, выявлять предпочтения на основании поведения и в дизайне экспериментов, основанном на узком наборе допустимых вариантов поведения. Эти критерии поощряют как ориентацию на вынесение вердикта по поводу экономической политики и на соответствующее консультирование, так и характерную готовность, даже желание служить и вмешиваться. Если что-то не работает так, как должно, то можно даже прибегнуть к хитроумному регулированию — политике «мягкого подталкивания» {nudge) (Thaler, Sunstein, 2008). И вновь здесь весьма показательно сопоставление с социологами: последние могут соперничать за место княжеского советника, но они гораздо менее успешны в приобретении влиятельности. Прежде всего, экономическая наука и социология по-разному относятся ко времени. Экономисты в целом мало уделяют внимания истории, «живут в настоящем» и «видят траектории начиная с текущей ситуации и далее в будущее», тогда как интеллектуальная ориентация социологов обратная: настоящее видится как результат прошлых процессов (Abbott, 2005). Таким образом, социологи в результате часто оттеснены на периферию, при этом они отказываются от непосредственного участия в выработке политики. Их интеллектуальные привычки связаны в основном с социальной критикой, именно потому, что они уже находятся вовне: говоря словами социолога П. Бурдье, они «добродетельны по необходимости». Восприятие самих себя хорошо отражает эти различия. В исследовании американских профессоров экономисты описывали себя в основном как «интеллектуалы» и «ученые» (Gross, Simmons, 2007). Социологам больше всего подходили термины «социальные критики» и «ученые» — тем самым они бессознательно принимали свою маргинальную позицию, но не отказывались от ученой мантии. Сочетание желания социологов быть актуальными с их глубоко амбивалентным отношением к власти порождает совсем иной набор склонностей: социологи осуществляют критический анализ, порой беспокоят и будят умы, но они редко отваживаются предложить какие-то фиксированные решения и рецепты (они не уполномочены этого делать и, вероятно, даже будь у них такая возможность, они сомневались бы, стоит ли ею воспользоваться). Интересно, что политологи считают себя прежде всего «интеллектуалами», но — возможно, вследствие гораздо большей близости к политическим играм — они также чаще дистанцируются от наименования «ученые», чем социологи или экономисты. Общий итог такого самоуверенного отношения экономистов к собственным практикам вмешательства и регулирования в том, что экономическая наука, в отличие от социологии или политологии, стала мощным двигателем трансформации. Экономисты не просто описывают внешнюю реальность — они заставляют ее «случиться», распространяя свои рекомендации и инструментарий. В социологических терминах они «инсценируют» (perform) реальность (Callon, 1998). Различные аспекты экономических теорий и техник встраиваются в реальные экономические процессы и становятся частью оборудования, которым экономические агенты и обычные граждане пользуются в своих повседневных экономических взаимодействиях. В некоторых случаях практическое использование экономических технологий может на самом деле сблизить реальное поведение людей с его изображением в экономических моделях. Изменяя природу экономических процессов изнутри, экономическая наука приобретает способность воздействовать на истинность экономических теорий. Например, академические финансовые теории способствовали возникновению масштабных рынков фьючерсов, опционов и других производных финансовых инструментов: использование формулы Блэка-Шоулза-Мертона рыночными агентами меняло экономические процессы таким образом, что модель лучше соответствовала реальным ценам на опционы (MacKenzie, 2006). Под влиянием экономистов мир существенным образом изменился. Экономическая логика, экспертиза и технологии проникли в капиталистические практики, в культуру (включая медиа и списки бестселлеров) и в институты — от больниц до судов и университетов (Hirschman, Popp Berman, 2014). Экономисты выступают экспертами практически по всем вопросам государственной политики и уверенно наращивают свое влияние в бизнесе и правительстве, зачастую занимая ключевые политические посты (Montecinos, Markoff, 2009). Министерства финансов, центральные банки, правительственные агентства, международные организации и главные консалтинговые компании нанимают множество профессиональных экономистов, которые претендуют на опеку над «экономикой», рассматривая общества с точки зрения их вовлеченности в непрекращающийся, но в конечном счете выгодный процесс экономической реконструкции. Наконец, рационально-формалистский язык экономической дисциплины лежит в основе ее универсалистских притязаний. Экономическая мода проникает через границы, вовлекая исследователей и технологии в свою орбиту. Экономическая наука — в гораздо большей степени, чем социология или политология, — это глобальная дисциплина как с символической, так и с материальной точки зрения (Fourcade, 2006). Большинство экономистов вполне уверены в том, что создают прибавочную стоимость. Они вполне удовлетворены этим ощущением, поскольку за их плечами довольно унифицированная дисциплинарная логика, более высокие зарплаты, которые, как многие из них считают, отражают некую истинную фундаментальную ценность их работы, и целая институциональная структура — от газет до комитетов Конгресса и международных политических групп, жаждущая от них ответов, особенно в тяжелые времена. На самом деле недавний экономический и финансовый кризис сделал экономическую науку как дисциплину в целом более, а не менее заметной, а экспертные оценки экономистов — более востребованными; глубокие рецессии начала 1980-х годов и Великая депрессия 1930-х годов имели тот же эффект. Но поскольку экономическая наука — это действующая сила трансформации и поскольку ее агенты занимают ответственные должности, экономисты оказываются более уязвимыми. Финансовая и экономическая буря 2008 г., которую мало кто из профессиональных экономистов смог предвидеть (но чьи институциональные истоки можно отчасти проследить и соотнести с действиями, которые лоббировались некоторыми экономистами), заставила многих из них заняться переоценкой ценностей и критически осмыслить свою неосведомленность, свой интеллектуальный оптимизм (bullishness) и надежность своих претензий на экпертное суждение. Вслед за неудобными интервью, показанными в 2010 г. в документальном фильме «Инсайдеры», где авторитетные представители дисциплины настойчиво отрицали существование конфликта интересов у экономистов, Американская экономическая ассоциация разработала набор этических рекомендаций. Со своей авторитетной трибуны в «New York Times» нобелевский лауреат П. Кругман вынес сор из макроэкономической избы — обычно сокрытый в эзотерических моделях, причем сделал это резко и предельно публичным образом (Krugman, 2009). Экономисты начали обсуждать и проблемы распределения — то, что всегда составляло предмет занятий в другой науке, социологии; в такой форме это было немыслимо еще два или три десятилетия назад. Конечно, новые данные о неравенстве оправдывают новый интерес (Piketty, 2014). Но, вероятно, и помимо этого в экономической науке происходит интеллектуальная трансформация. Скромные, честные мастера«Как было бы прекрасно, если бы экономисты заставили думать о себе как о дантистах — скромных, честных мастерах своего дела!», — эти знаменитые слова принадлежат Кейнсу (Keynes, 1962 [1931]. Р. 373; рус. пер.: Кейнс, 2009. С. 67). Большинству современных экономистов присуща сильная практическая ориентация. Они верят в идеалы демократии, в которой важную роль играют консультации экспертов и где их компетенции могут быть использованы и продемонстрированы на высоких, неизбираемых постах в правительстве и других институциях. Однако демократические общества относятся с глубоким подозрением к (недемократической) экспертизе; и рекомендации экономистов, в отличие от зубных врачей, никогда не станут «скромными». Факт состоит в том, что экономическая наука — в каком-то смысле оставаясь верна своим философским истокам — в конечном счете остается глубоко этической дисциплиной. В отличие от атомов и молекул, «объекты», на которые экономисты пытаются воздействовать, имеют свои представления о мире. Человеческая жизнь беспорядочна, ее никогда нельзя постичь во всей сложности или выстроить в соответствии с неким планом: люди действуют разными неожиданными способами; политика предъявляет свои запросы; культуры (понимание которых не составляет сильную сторону экономической науки) сопротивляются. Таким образом, вполне реальный успех экономистов в утверждении своего профессионального господства неизбежно бросает их в омут демократической политики и обеспечивает рискованное сближение с экономической, политической и административной властью. В таком контексте нужна сильная уверенность в себе, чтобы вынести решающее экспертное суждение. Такая уверенность, возможно, составляет величайшее достижение профессиональных экономистов, но она же более всего делает их уязвимыми, это их ахиллесова пята. Перевод с английского И. Болдырева 1 Тест, который необходимо сдать в США для поступления в магистратуру или аспирантуру- — Примеч. пер. 2 Использовано онлайн-приложение к справочнику NSF Science and Engineering Indicators 2000, основанное на выборке из наиболее цитируемых журналов в каждой дисциплине. 3 О вкусах не спорят (лат.). 4 За последние 10-15 лег некоторые экономисты более активно заинтересовались формированием предпочтений. См., например: Bowles, 1998; Fehr, Hoff, 2011. 5 Данные взяты из текущего исследования социальных наук, предварительные результаты которого см. в: Ollion, Abbott (forthcoming). 6 Иногда экономисты приспосабливают для своих нужд чужую технику — например заимствуя сетевой анализ из социологии. 7 Другой пример этого общего явления: ученые, работающие вне США, с гораздо большей вероятностью будут вырабатывать свою идентичность, исходя из признания, которое они получают (или не получают) от американских академических институций, нежели наоборот (Fourcade, 2006). 8 В исследовании укрепления представителями мейнстрима экономической науки своих позиций внутри междисциплинарной Высшей школы социальных наук (EHESS) в Париже обнаруживается похожая тенденция: сильное единомыслие внутри, асимметричные отношения и отношения исключения снаружи (Godechot, 2011). 9 О роли книг в академических карьерах социологов см. в: Clemens et al., 1995. Хотя данным, использованным в этом исследовании, теперь уже 20 лет, ист свидетельств того, что такая двойственная ситуация существенно изменилась. 10 За этот период 14% объема JPE получили чикагские авторы, целых 28% в QJE авторы из Гарварда или MIT (15 и 13% соответственно) (Wu, 2007). Наши данные за 2003 2012 гг. показывают, что Университет Чикаго по-прежнему занимает первое место в JPE (10,8%), .за ним следуют Гарвард (6,1%) и MIT (4,1%). За этот же период QJE опубликовал примерно вдвое больше (14,9%) авторов из Гарварда, чем из Чикаго (7%), MIT занял третье место (6,2%). 11 Если наши данные что-то и покалывают, так это отклонение не в пользу преподавателей Чикагского университета в «American Journal of Sociology», опубликовавших всего 1,4% статей. Хотя эта пропорция выше для бывших чикагских аспирантов (6,9%), все равно выпускники Гарварда и Стэнфорда их обгоняют (9,4 и 8% соответственно). 12 Первый номер «Journal of Financial Economics» вышел в 1974 г., и теперь по импакт-фактору он занимает 8-е место в рейтинге экономических журналов. «Review of Financial Studies», стартовавший в 1988 г., на 12-м месте. «Journal of Finance» сейчас на 5-й позиции по импакт-фактору среди всех экономических журналов, оставив позади гораздо более почтенного «Review of Economic Studies». 13 Измерители основаны на заявленных авторами аффилиациях в статьях, которые вошли в наше обследование. Если авторы заявляли несколько аффилиаций (эта особенность со временем стала более распространенной), мы применяли следующую процедуру: если аф-филиации были расположены в явном и очевидном порядке, то брали первую. В противном случае, пытаясь не увеличивать искусственно долю вторичных аффилиаций, мы отдавали предпочтение «экономическим факультетам», если они упоминались наравне с другими институциями. Подробнее см. онлайн-приложение к этой статье на сайте http://e-jep.org. 14 Например, см.: Fligstein, Shin, 2007; Jung, Dobbin, 2012; Fourcade, Khurana, 2013; Heilbron et al., 2014. 15 Выборка включала 150 наиболее цитируемых текстов в SSRN до 2008 г. с использованием поискового запроса «зарплата руководства» (и исключая обзорные статьи). Список литературы Abbott А. (2001). Chaos of disciplines. Chicago: University of Chicago Press. Abbott A. (2005). The idea of outcome in U.S. sociology. In: G. Steinmetz (ed.). The politics of methods in the human sciences: Positivism and Its epistemological others, pp. 393 — 426. Durham, NC: Duke University Press. Angrist J. D., Pischke J.-S. (2010). The credibility revolution in empirical economics: How better research design is taking the con out of econometrics. Journal of Economic Perspectives, Vol. 24, No. 2, pp. 3 — 30. Banerjee A. V., Duflo E. (2013). Poor economics: A radical rethinking of the way to fight global poverty. N.Y.: Random House. Baron J. N., Hannan M. T. (1994). The impact of economics on contemporary sociology. Journal of Economic Literature, Vol. 32, No. 3, pp. 1111 — 1146. Blau F. D. (2006). Report of the committee on the status of women in the economics profession. American Economic Review, Vol. 96, No. 2, pp. 519 — 526. Blyth M. (2002). Great transformations: Economic ideas and institutional change in the twentieth century. N.Y.: Cambridge University Press. Bourdieu P. (1984). Distinction: A social critique of the judgment of taste. Cambridge, MA: Harvard University Press. Bourdieu P. (1988). Homo academicus. Stanford: Stanford University Press. Bourdieu P., Wacquant L. J. D. (1992). An invitation to reflexive sociology. Chicago: University of Chicago Press. Bowles S. (1998). Endogenous preferences: The cultural consequences of markets and other economic institutions. Journal of Economic Literature, Vol. 36, No. 1, pp. 75 — 111. Callon M. (1998). Introduction: The embeddedness of economic markets in economics. In: M. Callon (ed.). The laws of the markets, pp. 1—57. Oxford: Blackwell. Card D., DellaVigna S. (2013). Nine facts about top journals in economics. Journal of Economic Literature, Vol. 51, No. 1, pp. 144 — 161. Clemens E. S., Powell W. W., Mcllwaine K., Okamoto D. (1995). Careers in print: Books, journals, and scholarly reputations. American Journal of Sociology, Vol. 101, No. 2, pp. 433-494. Colander D. (2005). The making of an economist redux. Journal of Economic Perspectives, Vol. 19, No. 1, pp. 175-198. Cole S. (1983). The hierarchy of the sciences? American Journal of Sociology, Vol. 89, No. 1, pp. 111-139. Соирё Т. (2004). Revealed performances: Worldwide rankings of economists and economics departments 1969—2000. Unpublished manuscript. Available at: http:// web.archive.org/web/20070717101024/http://homepages.ulb.ac.be/~tcoupe/ updaterevealedperformances.pdf. Ellison G. (2010). How does the market use citation data? The hirsch index in economics. NBER Working Paper, No. 16419. Fehr E., Hoff К. (2011). Introduction: tastes, castes and culture: The influence of society on preferences. Economic Journal, Vol. 121, No. 556, pp. F396 —F412. Fligstein N., Shin T. (2007). Shareholder value and the transformation of the U.S. economy, 1984-2000. Sociological Forum, Vol. 22, No. 4, pp. 399-424. Fourcade M. (2006). The construction of a global profession: The transnationalization of economics. American Journal of Sociology, Vol. 112, No. 1, pp. 145 — 194. Fourcade M. (2009). Economists and societies: Discipline and profession in the United States, Great Britain, and France, 1890s to 1990s. Princeton: Princeton University Press. Fourcade M., Khurana R. (2013). From social control to financial economics: The linked ecologies of economics and business in twentieth century America. Theory and Society, Vol. 42, No. 2, pp. 121-159. Frank D. J., Gabler J. (2006). Reconstructing the university: Worldwide shifts in academia in the 20th century. Stanford: Stanford University Press. Frank R. Н., Gilovich Th., Regan D. Т. (1993). Does Studying Economics Inhibit Cooperation? Journal of Economic Perspectives, Vol. 7, No. 2, pp. 159 — 171. Freeman R. B. (1999). It's better being an economist (but don't tell anyone). Journal of Economic Perspectives, Vol. 13, No. 3, pp. 139 — 145. Frey В. S., Meier S. (2005). Selfish and indoctrinated economists? European Journal of Law and Economics, Vol. 19, No. 2, pp. 165 — 171. Godechot O. (2011). How did the neoclassical paradigm conquer a multi-disciplinary research institution? Revue de la regulation: [On-line serial], No. 10. http:// regu 1 at ion. re v ues. org /9429. Gross N. (2013). Why are professors liberal and why do conservatives care? Cambridge, MA: Harvard University Press. Gross N., Simmons S. (2007). The social and political views of american professors. Unpublished manuscript. Available at: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/dow nload?doi=10.1.1.147.6141&rep=repl&type=pdf. Hamermesh D. S. (2013). Six decades of top economics publishing: Who and how? Journal of Economic Literature, Vol. 51, No. 1, pp. 162 — 172. Han S.-K. (2003). Tribal regimes in academia: A comparative analysis of market structure across disciplines. Social Networks, Vol. 25, No. 3, pp. 251—280. Hansen W. L. (1991). The education and training of economics doctorates: Major findings of the executive secretary of the american economic association's commission on graduate education in economics. Journal of Economic Literature, Vol. 29, No. 3, pp. 1054-1087. Haskell Th. L. (2000). The emergence of professional social science: The American social science association and the nineteenth-century crisis of authority. Baltimore: Johns Hopkins University Press. Heilbron J., Verhael J., Quak S. (2014). The origins and early diffusion of 'shareholder value' in the United States. Theory and Society, Vol. 43, No. 1, pp. 1—22. Hirshman D., Popp Berman E. (2014). Do economists make policies? On the political effects of economics. Socio-Economic Review, Vol. 12, No. 4, pp. 779 — 811. Isaac J. (2010). Theorist at work: Talcott parsons and the Carnegie project on theory, 1949-1951. Journal of the History of Ideas, Vol. 71, No. 2, pp. 287-311. Jacobs J. A. (2013). In defense of disciplines: Interdisciplinary and specialization in the research university. Chicago: University of Chicago Press. Jelveh Z., Kogut В., Naidu S. (2014). Political language in economics. Unpublished manuscript. Available at: http://wp.nyu.edu/zj292/wp-content/uploads/sites/ 1011/2014/12/'political_language_i n_econom ics. pdf. Jovanovic F. (2008). The construction of the canonical history of financial economics. History of Political Economy, Vol. 40, No. 2, pp. 213—242. Jung J., Dobbin F. (2012). Finance and institutional investors. In: K. Knorr Cetina, A. Preda (eds.). The Oxford handbook of the sociology of finance, pp. 52—74. Oxford: Oxford University Press. Kelly M. A., Bruestle S. (2011). Trends of subjects published in economic journals, 1969-2007. Economic Inquiry, Vol. 49, No. 3, pp. 658-673. Keynes J. M. (1962 [1931]). Essays in persuasion. N. Y.: W. W. Norton. [Рус. пер.: Кейнс Дж. М. (2009). Экономические возможности наших внуков // Вопросы экономики. № 6. С. 60 — 67.] Krugman Р. (2009). How did economists get it so wrong? New York Times Magazine. September 2. Laband D. N., Piette M.J. (1994). Favoritism versus search for good papers: Empirical evidence regarding the behavior of journal editors. Journal of Political Economy, Vol. 102, No. 1, pp. 194-203. Ladd E. C., Lipset S. M. (1976). The divided academy: Professors and politics. N. Y.: W. W. Norton & Company. Lamont M. (2009). How professors think: Inside the curious world of academic judgment. Cambridge, MA: Harvard University Press. Lazear Е. Р. (2000). Economic imperialism. Quarterly Journal of Economics, Vol. 115, No. 1, pp. 99-146. Learner E. (2010). Tantalus on the road to aymptotia. Journal of Economic Perspectives, Vol. 24, No. 2, pp. 31-46. Lebaron F. (2000). La Croyance economique. Les economistes entre science et politique. Paris: Seuil Ivi-Strauss C. (1969 [1949]). The elementary structures of kinship. Boston, MA: Beacon Press. MacKenzie D. (2006). An engine, not a camera: How financial models shape markets. Cambridge, MA: MIT Press. Marwell G., Ames R. E. (1981). Economists free ride, does anyone else? Experiments on the provision of public goods. Journal of Public Economics, Vol. 15, No. 3, pp. 295—310. Medoff M. H. (2003). Editorial favoritism in economics? Southern Economic Journal, Vol. 70, No. 2, pp. 425-434. Mirowski P. (1989). More heat than light. Economics as social physics, physics as nature's economics. Cambridge University Press. Mitchell T. (1998). Fixing the economy. Cultural Studies, Vol. 12, No. 1, pp. 82-101. Montecinos V., Markoff J. (eds.) (2009). Economists in the americas. Cheltenham: Edward Elgar. Nik-Khah E., Van Horn R. (2012). Inland empire: Economics' imperialism as an imperative of Chicago neoliberalism. Journal of Economic Methodology, Vol. 19, No. 3, pp. 259-282. Ollion Ё., Abbott A. (forthcoming). Quarante ans de sociologie franfaise aux Etats-Unis. Note sur la гёсерйоп des sociologues fran?ais Outre-Atlantique (1960—2009). In: D. Demaztere, D. Lorrain, C. Paradeise (eds.). Transmissions. Une communaute en heritage. Paris: PUR. Pieters R., Baumgartner H. (2002). Who talks to whom? Intra- and interdisciplinary communications of economic journals. Journal of Economic Literature, Vol. 40, No. 2, pp. 483-509. Piketty T. (2014). Capital in the twenty-first century. Cambridge, MA: Harvard University Press. Ross D. (1991). The origins of American social science. Cambridge: Cambridge University Press. Sapienza P., Zingales L. L. (2013). Economic experts versus average Americans. American Economic Review, Vol. 103, No. 3, pp. 636 — 642. Sims Ch. A. (2010). But economics is not an experimental science. Journal of Economic Perspectives, Vol. 24, No. 2, pp. 59 — 68. Steinmetz G. (ed.) (2005). The politics of method in the human sciences: Positivism and its epistemological others. Durham, NC: Duke University Press. Stigler G. J., Becker G. (1977). De gustibus non est disputandum. American Economic Review, Vol. 67, No. 2, pp. 76-90. Thaler R. H., Sunstein C. R. (2008). Nudge. Improving decisions about health, wealth and happiness. London: Penguin Books. Weyl G. (forthcoming). Finance and the common good. In: E. Glaeser, T. Santos, G. Weyl (eds.). Apres le Deluge: Finance and the common good after the crisis. Chicago: University of Chicago Press. Whaples R. (2009). The policy views of american economic association members: The results of a new survey. Economic Journal Watch, Vol. 6, No. 3, pp. 337—348. Whitley R. (1984). The intellectual and social organization of the sciences. Oxford: Clarendon Press. Wu S. (2007). Recent publishing trends at the AER, JPE and QJE. Applied Economics Letters, Vol. 14, No. 1, pp. 59-63. Young Ch. (2009). The emergence of sociology from political economy in the United States: 1890 to 1940. Journal of the History of the Behavioral Sciences, Vol. 45, No. 2, pp. 91-116. Zingales L. (2013). Preventing economists' capture. Ch. 6. In: D. Carpenter, D. A. Moss (eds.). Preventing regulatory capture: Special interest influence and how to limit It. N.Y.: Cambridge University Press, pp. 124-151. |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Популярные книги и учебники

- Экономикс - Макконнелл К.Р., Брю С.Л. - Учебник

- Бухгалтерский учет - Кондраков Н.П. - Учебник

- Капитал - Карл Маркс

- Курс микроэкономики - Нуреев Р. М. - Учебник

- Макроэкономика - Агапова Т.А. - Учебник

- Экономика предприятия - Горфинкель В.Я. - Учебник

- Финансовый менеджмент: теория и практика - Ковалев В.В. - Учебник

- Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности - Алексеева А.И. - Учебник

- Теория анализа хозяйственной деятельности - Савицкая Г.В. - Учебник

- Деньги, кредит, банки - Лаврушин О.И. - Экспресс-курс

Новые книги и журналы

Популярные лекции

- Шпаргалки по бухгалтерскому учету

- Шпаргалки по экономике предприятия

- Аудиолекции по экономике

- Шпаргалки по финансовому менеджменту

- Шпаргалки по мировой экономике

- Шпаргалки по аудиту

- Микроэкономика - Лекции - Тигова Т. Н.

- Шпаргалки: Финансы. Деньги. Кредит

- Шпаргалки по финансам

- Шпаргалки по анализу финансовой отчетности

- Шпаргалки по финансам и кредиту

- Шпаргалки по ценообразованию

- 50 лекций по микроэкономике - Тарасевич Л.С. - Учебное пособие

Популярные рефераты

- Коллективизация в СССР: причины, методы проведения, итоги

- Макроэкономическая политика: основные модели

- Краткосрочная финансовая политика предприятия

- Марксизм как научная теория. Условия возникновения марксизма. К. Маркс о судьбах капитализма

- История развития кредитной системы в России

- Коммерческие банки и их функции

- Лизинг

- Малые предприятия

- Классификация счетов по экономическому содержанию

- Кризис отечественной экономики

- История развития банковской системы в России

- Маржинализм и теория предельной полезности

- Кризис финансовой системы стран Азии и его влияние на Россию

- Иностранные инвестиции

- Безработица в России

- Источники формирования оборотных средств в условиях рынка