Популярные статьи

- Государственно-частное партнерство: теория и практика

- Международный форум по Партнерству Северного измерения в сфере культуры

- Мировой финансовый кризис и его влияние на Россию

- Совершенствование оценки эффективности инвестиций

- Теория экономических механизмов

- Кластерный подход в стратегии инновационного развития зарубежных стран

- Качество и уровень жизни населения

- Фактор времени при оценке эффективности инвестиционных проектов

- Государственная собственность в российской экономике - Масштаб и распределение по секторам

- Вопросы оценки видов социального эффекта при реализации инвестиционных проектов

- Особенности нового этапа инновационного развития России

- Перспективы социально-экономического развития России

- Экономический кризис в России: экспертный взгляд

- Налоговые риски

Популярные курсовые

- Учет нематериальных активов

- Потребительское кредитование

- Бухгалтерский учет - Курсовые работы

- Финансы, бухгалтерия, аудит - курсовые и дипломные работы

- Денежная система и денежный рынок

- Долгосрочное планирование на предприятии

- Диагностика кризисного состояния предприятия

- Интеграционные процессы в современном мире

- Доходы организации: их виды и классификация

- Кредитная система: место и роль в ней ЦБ и коммерческих банков

- Международные рынки капиталов

- Многофакторный анализ производительности труда

- Непрерывный трудовой стаж

- Виды и формы собственности и трансформация отношений собственности в России

- Анализ финансово-хозяйственной деятельности

Навигация по сайту

Трансформация возрастной модели рождаемости в регионах Южного федерального округа |

| Статьи - Анализ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

А.В. Алпатов Одним из ключевых факторов устойчивого социально-экономического развития большинства регионов России является рост численности населения. При снижении числа жителей зачастую происходит трансформация возрастно-половой структуры населения на данной территории. Характер таких изменений зависит от особенностей миграционных процессов, а также от структуры рождаемости и смертности. Сокращение числа жителей и формирование иной возрастно-половой структуры населения могут приводить к появлению ряда проблем. Например, к нехватке «рабочей силы, которая, в свою очередь, становится источником напряжения в миграционной сфере», к сокращению выпускников общеобразовательных учреждений и, как следствие, к снижению «конкуренции за бюджетные места в ВУЗах, что приводит к негативному влиянию этого процесса на качество образования» [1, с. 105]. Демографические показатели являются важными индикаторами и включены в стратегии социально-экономического развития регионов, а также в национальные проекты. В региональных стратегиях для достижения позитивной динамики численности населения акцент сделан на привлечении миграционных ресурсов и естественном движении населения. Однако, на наш взгляд, с учетом параметров государственной безопасности приоритетным является естественное воспроизводство населения, прежде всего, за счет увеличения рождаемости, что также отражено в Национальном проекте «Демография». Вместе с тем, в «Стратегии национальной безопасности Российской Федерации»1 2 прямо отмечается, что повышение рождаемости становится обязательным условием для увеличения численности населения России. В связи с этим анализ динамики и выявление закономерностей в тенденциях рождаемости являются важной составляющей при прогнозировании социально-экономического развития территорий. В данной работе представлены результаты исследования рождаемости в регионах Южного федерального округа (ЮФО) за период с 1989 по 2022 гг. Основным демографическим процессом, который формирует в настоящее время динамику рождаемости в различных странах мира, является Второй демографический переход [2]. Данный процесс является следствием фундаментальных изменений в системе норм и ценностей общества и проявляется в уменьшении показателей рождаемости ниже уровня воспроизводства населения, а также в трансформации возрастной модели рождаемости, заключающейся в изменении формы распределения и смещения максимума рождаемости в более зрелые возрастные группы. Процесс перехода к откладыванию начала материнства на более поздний срок, который стал распространяться в европейских странах в 70-х годах XX в., получил название «postponement transition» (англ. «переход к откладыванию рождений»). Данный термин был введен в работе [3]. В России, по мнению авторов, переход к откладыванию рождения детей произошел в 1994 г. Этот процесс длится в течение нескольких десятилетий и состоит из трех этапов [4]. На первом этапе начинает увеличиваться средний возраст матери при рождении первого ребенка (MAB1), в результате чего происходит быстрое снижение суммарного коэффициента рождаемости (TFR) для условных поколений до крайне низких значений. Второй этап рассматривается как этап стабилизации TFR, сопровождаемый дальнейшим ростом среднего возраста начала материнства. В течение данного этапа может происходить увеличение или уменьшение TFR под влиянием внешних социально-экономических факторов. На третьем этапе происходит стабилизация MAB1, и значение суммарного коэффициента рождаемости для условных поколений сравнивается с когортным значением (CTFR). Регионы ЮФО существенно отличаются между собой по уровню социально-экономического развития и этнодемографической структуре населения. Данные различия могут способствовать формированию в регионах особенностей процесса модернизации рождаемости. По данным Росстата, на начало 2022 г. доля сельского населения в ЮФО варьировалась от 5,8% (Севастополь) и 22,4% (Волгоградская область) до 53,6% (Республика Калмыкия). В сельской местности рождаемость, как правило, более высокая, а средний возраст вступления в материнство более молодой по сравнению с городскими населенными пунктами. Структура населения по национальному составу также широко варьируется. Например, согласно Всероссийской переписи населения 2021 г., доля русских в общей численности населения больше всего представлена в Краснодарском крае (87,47%), а в меньшей степени - в Республике Калмыкия (24,52%). В России рождаемость заметно различается в зависимости от национальности, а рождаемость среди русских является одной из самых низких в стране [5]. Основной процесс, который будет интересовать нас в рамках данной работы -это процесс откладывания деторождений на более поздний срок в регионах ЮФО, а также влияние данного процесса на динамику суммарного коэффициента рождаемости и трансформацию возрастного профиля рождаемости. В результате данного исследования авторы предполагали получить ответы на следующие вопросы:

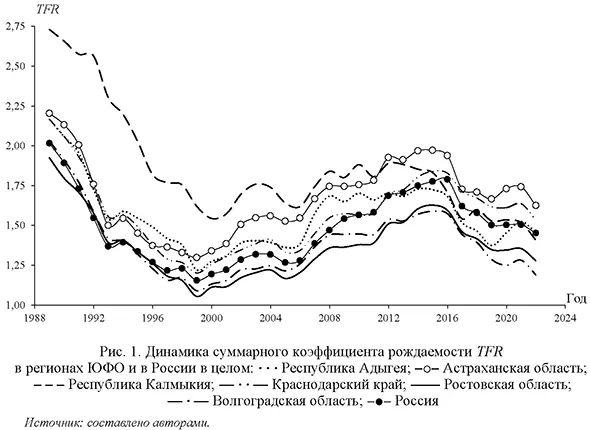

Статистические данные и методы исследованияОсновным источником данных для исследования динамики рождаемости в регионах ЮФО была Российская база данных по рождаемости и смертности (РосБДРиС)3. По ряду регионов данные представлены неполностью. Так, отсутствуют сведения о возрастных коэффициентах рождаемости по очередности рождения в Ростовской области и Краснодарском крае с 1999 по 2010 гг., а также в Астраханской области с 2007 по 2009 гг. Данные по г. Севастополю и Республике Крым представлены с 2015 г. Из-за отсутствия достаточно длинных временных рядов данные регионы в статье не рассматриваются. Суммарный коэффициент рождаемости для условных поколений TFR рассчитывался на основе однолетних возрастных коэффициентов рождаемости. Кроме того, были рассчитаны суммарные коэффициенты рождаемости TFRx для первых (х = 1), вторых (х = 2), третьих и последующих рождений (х = 3+). Известно, что на формирование показателя TFR могут оказывать влияние сдвиги в календаре рождений (эффект календаря). Это проявляется в том, что, если рождение детей происходит в более ранних возрастных группах женщин, то TFR увеличивается. При откладывании деторождений на более поздние сроки TFR, напротив, уменьшается. Та часть суммарного коэффициента рождаемости, которая наблюдалась бы при отсутствии сдвигов в календаре рождений, называется интенсивностью деторождений (quantum) [7, с. 4]. Для оценки влияния на динамику TFR непосредственно интенсивности деторождений (quantum effect) и эффекта календаря (tempo effect) применялся метод, представленный в работе [8]. При устранении сдвигов в календаре рождений использовался скорректированный коэффициент рождаемости Бонгаартса-Фени (adjTFR), который был предложен в [7]. Данный показатель имеет недостатки, и в ряде публикаций был подвержен критике (см., например, [9]). В работе [10] были определены эмпирически условия, при которых данный коэффициент дает сравнительно хорошие результаты даже из предположения о неизменности формы кривой возрастного распределения рождаемости. Кроме того, в публикации [11] при исследовании в некоторых европейских странах отличие adjTFR от когортного суммарного коэффициента рождаемости в среднем составляет 3-5%. Данный факт, а также ограниченность в выборе данных определили выбор авторов статьи в пользу коэффициента Бонгаартса-Фени. Для исследования процесса постарения рождаемости использовался средний возраст матери при рождении первого ребенка MAB1. Данный показатель был дополнен величиной SF35+, которая характеризует вклад женщин от 35 лет и старше в рождаемость первенцев. Увеличение значений данного показателя можно рассматривать как фактор риска в снижении рождаемости. У женщин, которые откладывают рождение первенца до данного возраста, заметно уменьшается вероятность реализовать свои репродуктивные намерения [12-13] и увеличиваются риски, связанные с различными осложнениями при беременности [14]. В процессе перехода к новой, более возрастной модели рождаемости, различные социальные группы населения воспринимают новые репродуктивные установки постепенно, поэтому такой переход сопровождается ростом вариации MAB1. Для оценки неоднородности возраста начала материнства использовался показатель «среднее квадратическое отклонение» (stdMAB1). Основные результаты и обсуждение. На рис. 1 представлены временные ряды суммарного коэффициента рождаемости (TFR) для регионов ЮФО, а также для России в целом. Высокий уровень рождаемости в начале исследуемого периода является, прежде всего, результатом семейной политики Советского Союза, проводимой в конце 80-х годов XX в., что привело к уплотнению календаря рождений и росту суммарного коэффициента рождаемости. Последовавшее затем снижение TFR было обусловлено тем, что большая часть женщин реализовали свои репродуктивные планы. Также на уменьшение TFR повлиял разразившийся в стране социально-экономический кризис.

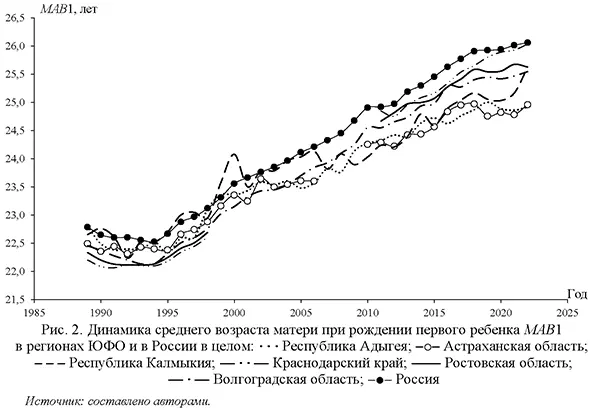

В 1994 г. Россия вступила на первый этап «postponement transition», начало которого сопровождается ростом среднего возраста начала материнства MAB1 (рис. 2) и снижением TFR. Первый этап продолжался до 1999 г. (в Республике Калмыкия до 2000 г.). Последовавший рост TFR после 1999 г. был обусловлен наверстыванием рождаемости, а также результатом принятия в 2006 г. Федерального закона № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»4.

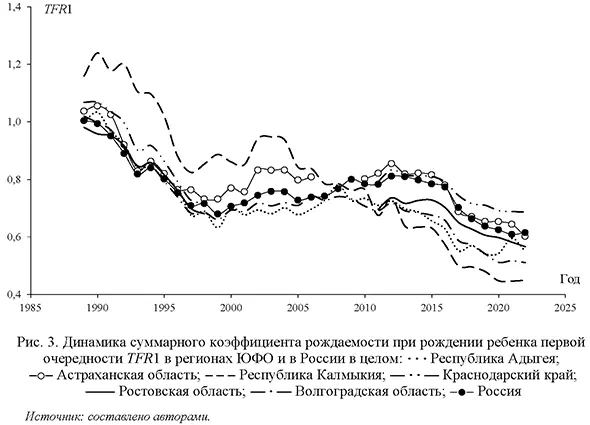

Как видно из рис. 1, в начале исследуемого периода показатель TFR для большей части регионов превышал общероссийский уровень. К 2015 г. у половины регионов показатели рождаемости оказались ниже среднего уровня. Причем для Волгоградской и Ростовской области отставание от общероссийского тренда наметилось после 1994 г., а начиная с 2008 г. оно усилилось. Наиболее существенно изменилась рождаемость в Республике Калмыкии. TFR снизился с 2,75 в 1989 г. до 1,4 в 2022 г. (практически совпал с общероссийским уровнем). На рис. 3 показана динамика суммарного коэффициента рождаемости при рождении ребенка первой очередности TFR1. Наибольшие значения TFR1 наблюдаются в начале исследуемого периода, причем почти для всех регионов и в России в целом значения TFR1 расположены выше 1, что свидетельствует о существенном эффекте календаря. Можно также отметить, что к 1999 г. произошло заметное снижение TFR1; для России в целом TFR1 составил 0,68. В дальнейшем к 2012 г. данный показатель немного возрос, затем стал снижаться и в 2022 г. в целом по России TFR1 стал равным 0,61. После 2008 г. показатели TFR1 по Волгоградской и Ростовской областям, Республикам Адыгея и Калмыкия оказались ниже общероссийского уровня.

В табл. 1 отражена динамика вклада суммарного коэффициента рождаемости различных очередностей в общий коэффициент рождаемости. Можно выделить следующие особенности такой динамики. Наименьший вклад суммарного коэффициента рождаемости третьей и последующих очередностей (TFR3+) в суммарный коэффициент рождаемости TFR наблюдался на временном интервале с 1994 по 2006 гг. Затем вклад данной очередности стал возрастать, и к 2022 г. наибольшая доля рождения детей третьей очередности и выше наблюдалась в Республике Калмыкия и составляла 38,8%. Достаточно высокие значения фиксируются в Астраханской области и Республике Адыгея - соответственно 30,5 и 28,8% (на несколько процентов выше общероссийского уровня). Таблица 1 Вклад коэффициентов суммарной рождаемости различных очередностей в суммарный коэффициент рождаемости в регионах ЮФО и России в целом

Источник: рассчитано авторами. Наименьший вклад TFR3+ наблюдается в регионах с существенным преобладанием русского населения и в тех регионах, для которых характерен высокий уровень урбанизации - в Ростовской области (21,4%), Краснодарском крае (21,5%) и в Волгоградской области (23,4%). При этом в данных регионах наибольший вклад в суммарный коэффициент рождаемости обеспечивает показатель TFR1. В табл. 2 представлены результаты декомпозиции суммарных коэффициентов рождаемости для различных очередностей TFRx по регионам ЮФО и России на составляющие, которые отражают влияние на его формирование интенсивности деторождений (quantum) и эффекта календаря (tempo). Были взяты три временных отрезка: с 1994 по 1999 гг., в течение которого TFR снижался, с 2010 по 2015 гг. (TFR в целом увеличивался, а TFR1 уменьшался) и с 2015 по 2020 гг. (TFR снижался). Таблица 2 Декомпозиция изменения TFRx на эффект календаря и интенсивность рождаемости в регионах ЮФО и России в целом

Источник: рассчитано авторами. Поскольку по Ростовской области и Краснодарскому краю данные неполные, то указанные результаты представлены только на последнем временном отрезке. Оценки по Республикам Калмыкия и Адыгея можно рассматривать как довольно приблизительные вследствие малой численности женщин репродуктивного возраста в данных регионах и возникающих вследствие этого существенных колебаний. Для устранения случайных колебаний временных рядов скорректированного коэффициента рождаемости (adjTFRx) было проведено сглаживание с использованием трехлетней скользящей средней. В течение первого периода суммарный коэффициент рождаемости уменьшается и достигает исторического минимума. Средний возраст матери при рождении первенца, напротив, растет (см. рис. 2). С 1994 по 1999 гг. происходило откладывание рождения детей всех очередностей во всех регионах ЮФО и в России, однако в некоторых случаях наблюдался небольшой рост интенсивности деторожде-ний (quantum), что немного компенсирует снижение TFRx. Наибольший вклад в снижение TFRx за счет процесса откладывания рождений внесли, прежде всего, дети первой очередности. Например, в Волгоградской области TFR снизился за счет эффекта календаря на 0,32 рождения на одну женщину репродуктивного возраста (-0,32 = -0,18 + (-0,12) + (-0,02)), из них за счет откладывания рождения первенцев - на 0,18. Таким образом, вклад откладывания рождения детей первой очередности в суммарный эффект календаря составляет 0,18/0,32 ≈ 56%. В течение второго исследуемого периода TFR1 сокращался практически во всех регионах, за исключением Астраханской области. Снижение TFR1 происходило в основном за счет продолжающегося процесса откладывания рождения первенцев, при этом в двух регионах ЮФО (Астраханской и Волгоградской области), а также в целом по России наблюдался рост интенсивности деторождений первого порядка. Суммарные коэффициенты для вторых, третьих и последующих рождений в течение данного периода росли во всех регионах. В некоторых случаях можно говорить о процессе уплотнения календаря рождений. В целом же по России для рождения детей третьих и последующих очередностей эффект календаря имеет небольшое, но все же положительное значение (0,01). Также положительное значение tempo наблюдается в Республике Калмыкия и Астраханской области. На временном интервале 2015-2020 гг. происходило сокращение TFR1 во всех регионах. Суммарный коэффициент рождаемости для детей второй очередности также уменьшался, а TFR3+ продолжал расти. В результате этого вклад TFR3+ в суммарный коэффициент рождаемости увеличился практически во всех регионах в течение данного периода (см. табл. 1). Анализ данных, представленных в табл. 2, позволяет сделать вывод, что абсолютная величина tempo, характеризующая эффект календаря, для рождений первой очередности постепенно уменьшается. Например, по Астраханской области tempo в течение первого периода составлял — 0,16, во втором — -0,14, в третьем — 0,00; по Волгоградской области, соответственно, — -0,18, -0,11 и -0,02. Таким образом, последний промежуток времени в целом характеризуется сокращением темпов откладывания рождения первенцев, что проявляется и в динамике MAB1 (см. рис. 2). Рост среднего возраста начала материнства наиболее быстро происходил на первом этапе процесса откладывания рождения детей. При сравнении динамики MAB1 между отдельными регионами ЮФО и России можно выделить две особенности. Во-первых, средний возраст начала материнства в регионах ЮФО практически на всем протяжении исследуемого периода меньше, чем в России в целом. Во-вторых, межрегиональная дифференциация MAB1 к началу 2022 г. заметно возросла по сравнению с началом этапа откладывания рождения детей. Если в 1994 г. межрегиональное значение среднеквадратического отклонения MAB1 было равно 0,20 лет, то к 2022 г. - около 0,47 лет.

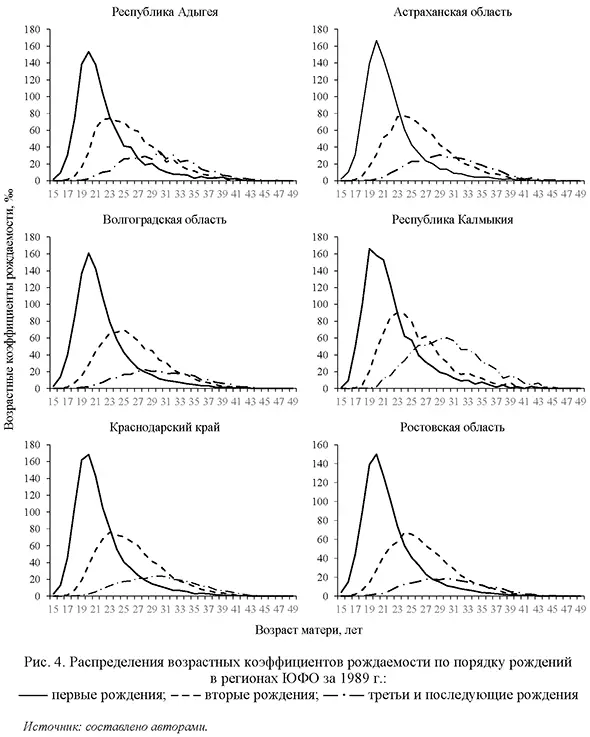

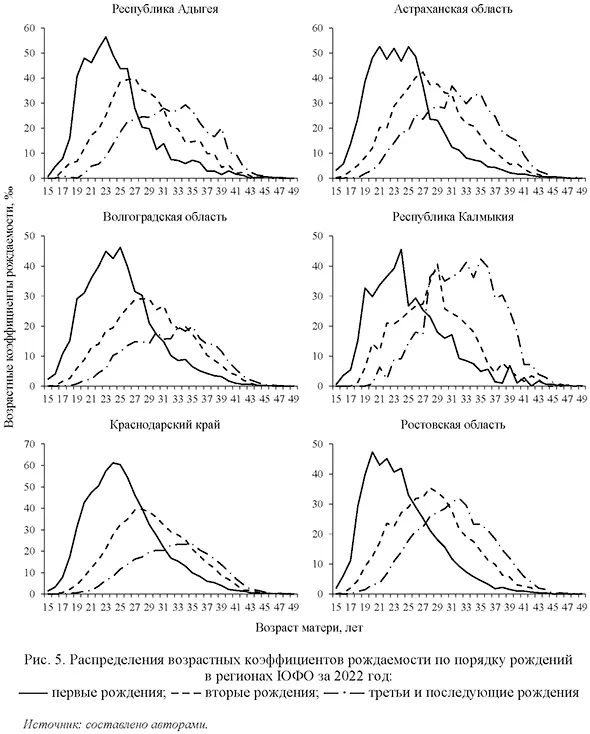

На рис. 4 и 5 показаны распределения возрастных коэффициентов рождаемости для различных очередностей по регионам ЮФО за 1989 и 2022 гг. соответственно. В 1989 г. возрастные профили для первых рождений островершинные, модальное значение находится в возрастных группах 19-20 лет. При смещении в сторону более зрелого возраста женщин интенсивность деторождений быстро снижается. Таким образом, в начале исследуемого периода у всех регионов наблюдается раннее начало материнства. Кривые распределений для вторых и третьих и последующих очередностей более «размыты» и для них характерна более низкая интенсивность деторождений.

К 2022 г. многолетняя модернизация брачно-семейных и репродуктивных норм привела к тому, что максимумы возрастных профилей первых рождений стали существенно размытыми и сместились в более зрелые возрастные группы. Заметно увеличился вклад в рождение первенцев в более зрелых возрастных группах женщин. Интенсивность возрастных коэффициентов рождаемости для вторых и третьих и последующих порядков стала ближе к распределению возрастных коэффициентов первых рождений. В табл. 3 приведены данные о динамике показателя SF35+, который характеризует вклад женщин старше 35 лет в рождение первенцев. Таблица 3 Динамика показателя SF35+, характеризующего вклад женщин репродуктивного возраста от 35 лет и старше в рождение детей первой очередности, %

Источник: рассчитано авторами. На временном интервале с 1989 по 1998 гг. SF35+ в регионах ЮФО примерно составлял 1,4-2,3%, что, в среднем, соответствовало общероссийскому уровню. Заметный рост данного показателя произошел после 2011 г. и к концу исследуемого периода достиг значений 4,6-5,9% для различных регионов, причем в целом по России SF35+ составил 6,3%. Таким образом, процесс постарения рождаемости в регионах ЮФО протекал несколько медленнее, чем в целом по России. Средний возраст матери в России вырос на временном промежутке 1994-2022 гг. на 3,6 лет и составил 26,1 лет. Ближе всего по темпам постарения к общероссийскому уровню находится Краснодарский край: MAB1 возрос до 26 лет, а вклад женщин от 35 лет и старше составил 5,8%. Увеличение неоднородности в возрастном профиле рождаемости обусловлено тем, что различные социальные и этнокультурные группы населения по-разному откликаются на происходящие в регионах фундаментальные изменения социальных и репродуктивных норм и установок. В табл. 4 отражена динамика среднеквадратического отклонения показателя MAB1 (stdMAB1) с 1994 по 2022 гг. Как видно из ее данных, в течение рассматриваемого периода этот показатель растет, однако на последнем временном отрезке среднегодовые темпы прироста среднеквадратического отклонения заметно снизились в России в целом, в Волгоградской и Астраханской области, а также в Республике Адыгея. В работе [15] stdMAB1 интерпретируется как результат увеличения разнообразия жизненных циклов, при котором первые рождения могут происходить в течение более продолжительного репродуктивного периода. Значения среднеквадратического отклонения MAB1 по регионам ЮФО в целом соответствуют общероссийскому уровню. Данный показатель изменился в течение рассматриваемого периода примерно от 4,0 до 5,0 лет. Такая эволюция показателя stdMAB1 со сравнительно молодым возрастом вступления в материнство (22,5-26,0 лет) является характерной особенностью стран бывшего Советского Союза при анализе этапов развития перехода к отсрочке деторождений. Например, в 2010 г. в Беларуси stdMAB1 был равен 4,35, а в Литве - 4,61 лет [15]. Для стран Северной и Южной Европы значения stdMAB1 выше по сравнению с российскими значениями [15-16]. Таблица 4 Динамика среднеквадратического отклонения возраста матери при рождении первенца (stdMAB1) в регионах ЮФО и в России в целом

Источник: рассчитано авторами. Известно, что ключевыми детерминантами, которые приводят к откладыванию рождения детей, являются более широкое распространение высшего образования среди женщин, изменение в брачно-семейных ценностях, стремление женщин к самореализации в профессии. Безусловно, в регионах ЮФО данные детерминанты также оказывали влияние на процесс откладывания деторождения. В целом факторы, которые влияют на данный процесс, достаточно хорошо изучены и в ряде работ, например, в [17-18] представлены их анализ и систематизация. Следует отметить, что на рождаемость, в том числе и на процесс откладывания рождений, могут оказывать влияние миграционные процессы. В работе [19], в частности, было выявлено, что факт миграционного события значимо влияет на календарь рождения первого ребенка: возраст рождения первенца смещается в более зрелые возрастные группы. В течение исследуемого временного интервала в регионах ЮФО происходили активные разнонаправленные миграционные процессы, которые могли оказывать влияние на трансформацию возрастной модели рождаемости. ЗаключениеПриведем основные итоги работы в форме ответов на поставленные в вводной части вопросы. Первый вопрос заключался в выявлении отличий в динамике суммарного коэффициента рождаемости регионов ЮФО от общероссийских тенденций. В начале исследуемого периода TFR в регионах был преимущественно выше, чем в целом по стране. В дальнейшем трансформация TFR происходила в отдельных регионах по различным траекториям, в результате чего к концу исследуемого периода у части регионов (Волгоградской и Ростовской областей) уровень TFR оказался заметно ниже, чем в целом по России. Наиболее значительно суммарный коэффициент рождаемости снизился в Республике Калмыкия. В ходе исследования и поиска ответа на второй вопрос было выявлено, что откладывание рождения детей, которое началось в России в 1994 г., оказало заметное влияние на динамику суммарного коэффициента рождаемости во всех регионах ЮФО. Наиболее существенно происходило изменение показателя TFR1, в том числе за счет откладывания рождения первенцев. Если в начале исследуемого периода TFR1 находился для основной части регионов выше 1,0, то к 2022 г. суммарный коэффициент рождаемости для первой очередности снизился до значений 0,44-0,69. Отвечая на третий вопрос, можно говорить о том, что с 2010 г. происходит формирование многодетных семей в регионах ЮФО. Для вторых, третьих и последующих рождений в некоторых регионах наблюдался положительный эффект календаря, что привело к уплотнению календаря рождений и повышению суммарного коэффициента рождаемости соответствующих очередностей. Ключевым фактором данного уплотнения календаря, по всей видимости, является принятие Федерального закона № 256-ФЗ. На фоне уменьшения значений TFR1 и росте TFR2 и TFR3+ после 2010 г. стала существенно расти доля детей второй, третьей и последующих очередностей, что наиболее рельефно проявилось в Республике Калмыкия. Другой эффект уплотнения календаря рождений - сокращение интергенетических интервалов между первым и вторым, а также между вторым и третьим рождениями, например, это было выявлено в ранней работе авторов [20, с. 110] при исследовании рождаемости по Волгоградской области. В рамках поиска ответа на четвертый вопрос было установлено, что практически на всем временном интервале с 1989 по 2022 г. в регионах ЮФО в целом возрастная модель рождаемости более молодая по сравнению с общероссийским уровнем. Средний возраст начала материнства в 2022 г. по стране достиг уровня 26,1 лет, а вклад женщин от 35 лет в рождаемость первенцев составил до 6,3%. В регионах ЮФО данные показатели ниже. Наиболее близким по показателям постарения рождаемости к общероссийскому уровню является Краснодарский край (MAB1 = 26,0 лет, SF35+ = 5,8%). При сравнении начальных и конечных значений MAB1 и SF35+ по состоянию на 1994 г. можно отметить, что в данном регионе процесс трансформации рождаемости происходил немного более быстрыми темпами, чем в других регионах ЮФО. В развитых странах, в которых начало перехода к отсрочке деторождений произошло в более ранние годы [3], средний возраст начала материнства в настоящее время достигает более существенных значений по сравнению с российским. Например, согласно данным Human Fertility Database5, в 2021 г. в Чехии MAB1 составлял 28,81 лет, а в Болгарии - 26,67 лет. Рекордные значения наблюдаются в Испании (31,54 лет) и в Южной Корее (32,11 лет в 2020 г.). По нашему мнению, примерно с 2000 г. Россия вступила во второй этап «postponement transition» [20, с. 113]. Это дает нам основание полагать, что в ближайшие годы рост MAB1 в России и в регионах ЮФО продолжится, но при этом рождаемость будет оставаться на низком уровне. Предпринимаемые в настоящее время Правительством России и региональными властями меры по стимулированию рождаемости, например, с помощью материнского капитала за первенца, в сложившейся социально-политической обстановке, обусловленной проведением специальной военной операции, не будут иметь существенного успеха. В настоящее время начинают вступать в возраст с наибольшей интенсивностью деторождений малочисленные поколения женщин, родившихся во второй половине 90-х годов XX в. С учетом низкой рождаемости это приведет к формированию глубоких минимумов в возрастно-половой структуре населения регионов и к еще большему сокращению общей численности. 1 Публикация подготовлена в рамках реализации государственного задания Южного научного центра РАН на 2025 г., проект «Южный макрорегион: современное международное и внутрироссийское позиционирование (социально-экономические и социодемографические векторы)». 2 Указ Президента РФ от 02.07.2021 г. № 400 «О стратегии национальной безопасности Российской Федерации». URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/47046 3 Российская база данных по рождаемости и смертности. URL: http://demogr.nes.ru/index.php/ru/demogr_in-dicat/data 4 Федеральный закон от 29.12.2006 г. № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/24820 5 Human Fertility Database. URL: https://www.humanfertility.org/ Литература / References

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Новые книги и журналы

Популярные книги и учебники

- Экономикс - Макконнелл К.Р., Брю С.Л. - Учебник

- Бухгалтерский учет - Кондраков Н.П. - Учебник

- Капитал - Карл Маркс

- Курс микроэкономики - Нуреев Р. М. - Учебник

- Макроэкономика - Агапова Т.А. - Учебник

- Экономика предприятия - Горфинкель В.Я. - Учебник

- Финансовый менеджмент: теория и практика - Ковалев В.В. - Учебник

- Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности - Алексеева А.И. - Учебник

- Теория анализа хозяйственной деятельности - Савицкая Г.В. - Учебник

- Деньги, кредит, банки - Лаврушин О.И. - Экспресс-курс

Популярные рефераты

- Коллективизация в СССР: причины, методы проведения, итоги

- Макроэкономическая политика: основные модели

- Краткосрочная финансовая политика предприятия

- История развития кредитной системы в России

- Марксизм как научная теория. Условия возникновения марксизма. К. Маркс о судьбах капитализма

- Коммерческие банки и их функции

- Лизинг

- Малые предприятия

- Классификация счетов по экономическому содержанию

- Кризис отечественной экономики

- История развития банковской системы в России

- Маржинализм и теория предельной полезности

- Иностранные инвестиции

- Безработица в России

- Кризис финансовой системы стран Азии и его влияние на Россию

- Источники формирования оборотных средств в условиях рынка

Популярные лекции

- Шпаргалки по бухгалтерскому учету

- Шпаргалки по экономике предприятия

- Аудиолекции по экономике

- Шпаргалки по финансовому менеджменту

- Шпаргалки по мировой экономике

- Шпаргалки по аудиту

- Микроэкономика - Лекции - Тигова Т. Н.

- Шпаргалки: Финансы. Деньги. Кредит

- Шпаргалки по финансам

- Шпаргалки по анализу финансовой отчетности

- Шпаргалки по финансам и кредиту

- Шпаргалки по ценообразованию