Популярные статьи

- Государственно-частное партнерство: теория и практика

- Международный форум по Партнерству Северного измерения в сфере культуры

- Мировой финансовый кризис и его влияние на Россию

- Совершенствование оценки эффективности инвестиций

- Теория экономических механизмов

- Кластерный подход в стратегии инновационного развития зарубежных стран

- Качество и уровень жизни населения

- Фактор времени при оценке эффективности инвестиционных проектов

- Государственная собственность в российской экономике - Масштаб и распределение по секторам

- Вопросы оценки видов социального эффекта при реализации инвестиционных проектов

- Особенности нового этапа инновационного развития России

- Перспективы социально-экономического развития России

- Экономический кризис в России: экспертный взгляд

- Налоговые риски

Популярные курсовые

- Учет нематериальных активов

- Потребительское кредитование

- Бухгалтерский учет - Курсовые работы

- Финансы, бухгалтерия, аудит - курсовые и дипломные работы

- Денежная система и денежный рынок

- Долгосрочное планирование на предприятии

- Диагностика кризисного состояния предприятия

- Интеграционные процессы в современном мире

- Доходы организации: их виды и классификация

- Кредитная система: место и роль в ней ЦБ и коммерческих банков

- Международные рынки капиталов

- Многофакторный анализ производительности труда

- Непрерывный трудовой стаж

- Виды и формы собственности и трансформация отношений собственности в России

- Анализ финансово-хозяйственной деятельности

Навигация по сайту

Факторы «военного кейнсианства» в современной экономической политике России |

| Статьи - Политика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

О.В. Буклемишев Под термином «военное кейнсианство» (military Keynesianism) обычно понимают фискальное стимулирование экономики через осуществление государством оборонных и связанных с ними расходов. Дискуссии экономистов по данной теме в середине XX в. разворачивались на фоне беспрецедентных бюджетных трат, вызванных подготовкой и непосредственным участием ведущих держав во Второй мировой войне, а также последовавшей за ней гонкой вооружений в ходе противостояния двух мировых систем. Однако позднее данная тенденция была не только остановлена, но и обращена вспять: по данным Всемирного банка, глобальные военные расходы в 2010-е годы в относительном выражении (как доля от ВВП) были почти вдвое ниже, чем в начале 1980-х годов, и почти втрое — по сравнению с 1960-ми (Кашин, 2022. С. 186). Неудивительно, что изменения такого масштаба сказались и на экономической динамике. В литературе обсуждался феномен «мирного дивиденда» (Gleditsch et al., 1996), содержательно противоположный «военному кейнсианству»: ускорение экономического развития (при сворачивании гонки вооружений), которое человечество переживало после краха коммунистической системы и повсеместного сокращения военных расходов по мере уменьшения остроты глобального противостояния. Аналогичные дискуссии велись и в России. Так, эксперты Института Гайдара рассматривали расходы на оборонные и связанные с ними цели в качестве «военного обременения экономики» (Мау и др., 2017. С. 507). По мнению других авторов, в условиях российской экономики военные расходы нельзя однозначно относить к «непроизводительным», поскольку они «вносят существенный вклад в повышение качества человеческого капитала, повышение общей факторной производительности, рост производства и наращивание экспорта высокотехнологичной продукции» (Широв и др., 2018. С. 3 — 4). Действительно, есть свидетельства, что сокращение оборонных расходов и перераспределение их в пользу «производительных» статей (например, развитие человеческого капитала) в кратко- и среднесрочном плане не приводят к ускорению экономического роста (Acosta-Ormaechea, Morozumi, 2013). Дополнительный фискальный импульс, связанный с оборонными расходами, играл и продолжает играть значительную роль в поддержании современной динамики и структурной трансформации российской экономики (Буклемишев, 2023). Тем не менее не вполне ясны степень такого воздействия, направление влияния данных изменений и их устойчивость. Может ли теоретическая конструкция «военного кейнсианства» быть полезной при описании этих явлений? «Военное кейнсианство»: краткая история, теория и эмпирикаКейнсианство считается главной теоретической доктриной, постулирующей позитивное влияние увеличения государственных расходов на экономическое развитие (разумеется, при соблюдении определенных предпосылок)1. Изначально Дж. М. Кейнс считал, что подобные бюджетные траты могут быть в должной степени расширены, в том числе в гражданских секторах экономики. Так, в годы Великой депрессии он писал в открытом письме президенту США Ф. Д. Рузвельту: «В прошлом ортодоксальные финансисты рассматривали войну как единственное законное оправдание для создания рабочих мест за счет государственных расходов. Вы... вольны использовать в интересах мира и процветания технику, которой до сих пор разрешалось служить только целям войны и разрушения» (Keynes, 1933; здесь и далее перевод мой. — О. Б.). Однако спустя семь лет, когда Вторая мировая война уже бушевала на европейском континенте, точка зрения великого экономиста по данному вопросу изменилась фактически на противоположную: «Представляется политически невозможным для капиталистической демократии сформировать государственные расходы в масштабе, необходимом для проведения грандиозного эксперимента, который докажет мою правоту, кроме как в условиях войны» (Keynes, 1940). Помимо прямо подразумеваемого Кейнсом обстоятельства (только военные расходы могут обеспечить достаточный по объему для получения нужного эффекта дополнительный совокупный спрос), есть еще одно важное практическое соображение в пользу «военного кейнсианства» по сравнению с гражданским. Гонка вооружений, часто стартующая уже в предвоенные годы и разворачивающаяся в ходе самой войны, благодаря обратным связям между противостоящими странами способствует своего рода «автоматической» международной координации фискального стимулирования (см. классическую модель Л. Ричардсона; Richardson, 1960). Такая координация позволяет минимизировать внешнеэкономические шоки, связанные с резкими подвижками в платежных балансах, валютных курсах и перетоках капитала в странах, конкурирующих в военной сфере. Добиться аналогичной координации в сфере невоенных расходов фактически невозможно2. Выделяют три группы эффектов «военного кейнсианства», оказывающих позитивное воздействие на экономическую активность:

Однако существуют силы, действующие в противоположном направлении и, вообще говоря, замедляющие экономический рост (возможно, не в кратко-, а в среднесрочной перспективе). В частности, эти факторы могут включать дополнительное фискальное бремя (при налоговом финансировании расходов), эффект вытеснения частных инвестиций из-за возросших государственных заимствований (crowding-out) в случае использования государственного долга, а также, при отказе от традиционной кейнсианской предпосылки о закрытой экономике, неблагоприятные изменения платежного баланса страны, реализующей политику расходного стимулирования в военной сфере (Awaworyi, Yew, 2018). Тем не менее поскольку планирование военных и связанных с ними расходов требует первоочередного учета неэкономических стратегических соображений и занимает значительное время, представить себе последовательную реализацию соответствующей политики с макроэкономическими целями сложно. Нельзя забывать и о лоббировании интересов военно-промышленного комплекса (ВПК), которое направлено на наращивание (как минимум, на сохранение на достигнутом уровне) бюджетных расходов на оборонные цели вне зависимости от степени их рациональности (см.: Митрохин, 2023; DeVore, 2022). Таким образом, на практике мы имеем дело, скорее, с побочными экономическими последствиями сложной суммы действий, осуществляемых под влиянием других, зачастую неэкономических мотивов (Smith, Dunne, 1994; Dunne, 2011)3. Иными словами, рассуждать о «военном кейнсианстве» в первую очередь следует как о совокупности вторичных и по большей части непреднамеренных эффектов разработки и реализации оборонно-стратегической политики. Марксистская теоретическая школа рассматривала масштабные военные расходы как неотъемлемую экономическую характеристику капиталистической системы, позволяющую инвестировать излишек без расширения производственной базы и тем самым преодолевать перманентную проблему перепроизводства (так называемая теория «недопотребления»)4 (Coulomb, Dunne, 2008). Идеологически этот аргумент пришелся советским властям как нельзя кстати при пропагандистском обосновании «агрессивной сущности» империалистических держав, в том числе в послевоенном СССР. Так что в известном смысле бытующие представления о положительной экономической роли военных расходов (скажем, при выходе ведущих государств из Великой депрессии5) можно объяснить не только кейнсианскими теоретическими положениями, но и устойчивостью марксистского идейного наследия. Неудивительно, что при теоретической неопределенности суммарного эффекта «военного кейнсианства» его многочисленные эмпирические исследования (например, см. обзоры: Alptekin, Levine, 2012; Chen et al., 2014; Dunne, Tian, 2016) давали в целом противоречивые результаты. Главные объяснения этого — разнообразие теоретических и методологических подходов, различие временных периодов и страновых выборок. В частности, в исследованиях отмечено устойчивое расхождение эффектов в развитых и развивающихся странах, что связано как с институциональными характеристиками планирования и осуществления военных расходов, так и с качеством конверсии полученных в оборонной сфере научно-технических результатов в гражданские отрасли (Awaworyi, Yew, 2018). Практика показывает, что обычно гораздо более эффективен технологический трансфер в обратном направлении (Roland, 2016). Например, одним из объяснений быстрого экономического прогресса Японии и Германии во второй половине XX в. служит сосредоточение этих государств на более эффективных с точки зрения экономического роста гражданских инновациях при импорте военных технологий из союзных держав (Toporowski, 2017; Pollin, Garrett-Peltier, 2009). Размер и характер бюджетного импульсаВ современном мире целенаправленное проведение политики «военного кейнсианства» вряд ли возможно в принципе. Скорее, этот термин служит своего рода дескриптивной характеристикой, когда отдельные признаки данной политики выступают косвенным результатом решений, принятых в других сферах. Тем не менее эти признаки можно определить и проверить их наличие в современных российских условиях. Прежде всего «военное кейнсианство» должен отличать увеличенный фискальный импульс, связанный с оборонными расходами. Кроме того, можно рассматривать его разнообразные экономические эффекты. Существуют многочисленные подходы к оценке фискального импульса. Как правило, этот показатель рассматривается на фоне циклической экономической динамики (см.: Мясников и др., 2023). Однако в данном случае вычленить циклическую компоненту затруднительно, поскольку шоковые воздействия 2020-х годов на российскую экономику и последующие фундаментальные структурные сдвиги в ней не позволяют сформировать однозначные представления о закономерностях эволюции и степени устойчивости текущей экономической динамики для столь короткого периода. В Министерстве финансов РФ оценивали совокупный размер бюджетного импульса за 2022—2023 гг. на уровне 10% ВВП — эта оценка приведена в базовом документе по бюджетной политике (Минфин России, 2023). В министерстве трактуют данный термин как общий объем чистых вливаний в экономику средств, находящихся в непосредственном распоряжении государства, включая не только собственно бюджетные расходы, но и квазибюджетные операции, в частности «предоставление бюджетных и межгосударственных кредитов, инвестиции Фонда национального благосостояния (ФНБ) в финансовые активы российских организаций» (Минфин России, 2023. С. 32). Значительная доля фискального смягчения в 2023 г., как утверждается, была вызвана пересмотром параметров базовых нефтегазовых доходов, то есть относительным сокращением их перечисления в ФНБ по сравнению с первоначально запланированными показателями. Всего Минфин России рассматривает три канала влияния бюджетного импульса на экономику — доходов, кредита и ожиданий, причем это воздействие в целом носит амбивалентный характер: наряду с увеличением внутреннего спроса и деловой активности речь идет об усилении девальвационных6 и инфляционных ожиданий (Минфин России, 2023). Разумеется, далеко не все учитываемые в анализе Минфина России дополнительные бюджетные расходы относятся к оборонной сфере (помимо вложений ФНБ, в документе министерства упоминаются также социальные, инфраструктурные и ряд других направлений расходов). Полагаем, что, несмотря на относительную значимость квазибюджетных операций, в основном они направлены на решение задач, отличных от обороны, и в силу особого механизма своего осуществления должны анализироваться отдельно. Наша задача заключается в первую очередь в вычленении части бюджетного импульса, которая непосредственно связана с военными расходами, и в оценке результатов этого импульса за 2022—2024 гг. Имеющиеся данные по оборонным расходам России приведены в таблице. Таблица Оборонные расходы России, 2021—2024 гг.

Примечание. SIPRI — Стокгольмский институт исследования проблем мира. Реальные показатели рассчитаны на основе дефлятора ВВП. а Первоначально утверждено в законе о федеральном бюджете на соответствующий год.

б По данным бюджетной росписи (на 1 сентября соответствующего календарного года). Источники: Минфин России; SIPRI; Cooper, 2023; расчеты автора. В совокупности за весь рассматриваемый период дополнительные оборонные ассигнования в ценах 2024 г. составили около 5 трлн руб. (или примерно 2,8% ВВП 2024 г.). Это фактически соответствует реальному удвоению военных расходов за три года. Отметим, что темп прироста оборонных статей в реальном выражении в 2022—2024 гг. заметно превышает аналогичный показатель совокупных трат федерального бюджета. С учетом доли в нем расходов на оборону можно сделать вывод, что российский бюджетный импульс (без учета квази-бюджетных операций) носит в основном военный характер. Эффекты бюджетного импульса в российской экономикеТеперь рассмотрим возможные эффекты фискального стимулирования в современных условиях. Напомним, что основной механизм «военного кейнсианства» связан с тремя типами потенциальных позитивных эффектов: со стороны предложения, спроса и безопасности. Однако полезные эффекты предложения (инфраструктурного, технологического и проч.) за счет военных расходов если и существуют, то вряд ли могут быть реализованы в краткосрочном периоде. В любом случае есть гораздо более прямые и дешевые альтернативные способы достичь тех же эффектов без участия ВПК и военной организации, заведомо не ставящих главной целью достижение экономической эффективности. Более того, имеются свидетельства сокращения продуктивности военных исследований и разработок в условиях ограниченности ресурсов и концентрации системы на решении неотложных текущих задач (включая регрессивное импортозамещение; Luzin, 2023). Угрозы безопасности (в том числе с точки зрения развития деловой активности) в России за последние годы только выросли. Об этом, в частности, свидетельствует динамика Индекса угроз безопасности, рассчитываемого с 2007 г. для 177 государств (рис. 1). Россия занимает сейчас 19-е место по уровню угрозы, и хотя значение данного индекса было еще выше в допандемический период (правда, тогда индекс снижался), нынешняя тенденция к росту также очевидна.

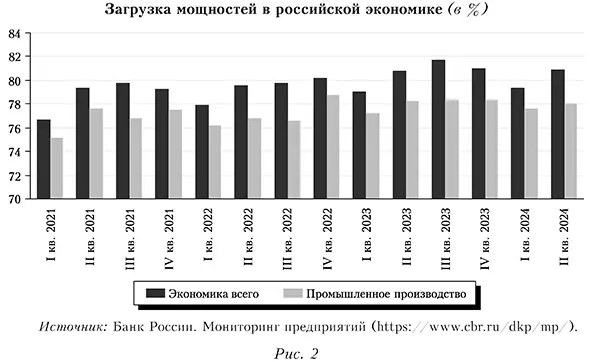

В последние годы заметно выросла загрузка мощностей в экономике России, стабильно превышая 80% (рис. 2). Отметим высокую загрузку мощностей в промышленности — около 78%.

Судя по имеющимся данным, еще хуже обстоит дело со свободной рабочей силой (рис. 3). Начиная с 2022 г. безработица неуклонно снижается, а спрос на работников, напротив, растет (Капелюшников, 2024; Узякова, Широв, 2024). Стали буквально общим местом жалобы бизнеса на невозможность привлечь дополнительный персонал на рынке труда. (При этом предлагают огромные деньги, особенно по меркам сельской местности и небольших и средних городов, при заключении контракта о прохождении военной службы7, получая типичный эффект вытеснения.) Ограничения, связанные с недоступностью свободных мощностей и рабочих рук, по факту означают, что фискальное стимулирование будет приводить к ценовым диспропорциям (относительному удорожанию наиболее дефицитных ресурсов) и общему росту цен. Рост производства и доходов в таких условиях неизбежно сопряжен с повышенным инфляционным давлением.

Рост инфляции в стране вызывает предсказуемую реакцию Банка России в виде повышения ключевой ставки (до 19% 13 сентября 2024 г.). Однако темпы увеличения цен практически не снижаются, несмотря на резкое ужесточение монетарных условий в последние месяцы (Банк России, 2024а). Это, помимо прочего, означает, что мультипликативный эффект фискального стимула в итоге оказывается частично нейтрализован в силу высокого уровня реальных рыночных процентных ставок. Другой результат фискального стимулирования может быть связан с изменениями инфляционных ожиданий: их повышение закономерно приводит к перераспределению будущего потребления в пользу текущего, что усиливает спрос со стороны домашних хозяйств в текущем периоде, одновременно подрывая его в перспективе. Это не только ведет к наращиванию производственной активности, но и толкает цены вверх. Напомним, что осуществляемое в последнее время расходование средств ФНБ фактически означает перераспределение прошлого государственного потребления в пользу текущего (Буклемишев, 2013). Таким образом, мы наблюдаем концентрацию ранее отложенного, текущего и будущего спроса в одной временной точке, что приводит к соответствующим инфляционным последствиям. Фронтальный рост цен с увеличением межсекторальных диспропорций усугубляется потребительской горячкой в секторе дорогостоящих товаров, которая вызвана в том числе усиливающимися перебоями в поставках и расчетах по импорту. Действительно, в последние месяцы наблюдается рост заинтересованности домашних хозяйств в дорогостоящих покупках, а не в сбережениях: она находится возле максимальных отметок за пятилетний период (см.: Банк России, 2024b. Рис. 10). В работе: Широв и др., 2018, был оценен мультипликатор расходов на гособоронзаказ в размере 0,8 — 0,9, что превышает аналогичные показатели других направлений бюджетных трат (это объясняется относительно большей длиной производственных цепочек и невысокой долей импорта). Но даже если предположить, что оборонные расходные мультипликаторы сопоставимы с мультипликаторами «производительных» статей расходов, то вряд ли можно говорить о существенном объеме совокупного фискального стимулирования за 2022—2024 гг. Да и высказанное нами предположение выглядит достаточно сильным. Во-первых, гособоронзаказ представляет собой лишь часть военных расходов; хотя фискальную роль других их составляющих оценить сложнее, но, судя по всему, она должна быть ниже. Во-вторых, заметное увеличение оборонных расходов сопровождается снижением мультипликаторов. В-третьих, в нынешних условиях приходится отмечать и сокращение экспорта российских вооружений и военной техники, в том числе высокотехнологичного8, и, напротив, рост импорта по оборонным статьям9, что также не увеличивает мультипликаторы. ЗаключениеС экономической точки зрения функционирование военной организации и ВПК в общем случае представляет собой издержки для экономики и общего благосостояния. Не случайно при первых попытках калькуляции национального дохода в США применялся принципиальный подход, согласно которому в расчет должны были включаться только элементы доходов домашних хозяйств10. В данном контексте феномен «военного кейнсианства» в целом выглядит как историко-статистический казус, существующий благодаря тому, что во время Второй мировой войны возобладала иная философия формирования системы национальных счетов. Отвлечение ресурсов (материальных, финансовых, интеллектуальных) от направлений их более эффективного использования в гражданском секторе может наносить экономикам (особенно малым, институционально незрелым и не занимающим лидерских позиций в мировой технологической гонке) явный ущерб в виде прогрессирующего конкурентного отставания за пределами краткосрочного временного горизонта. Этот факт не следует забывать при анализе увеличения валовых показателей посредством передачи ресурсов в военную экономику, что неизбежно влечет за собой негативные макроэкономические последствия. Однако даже если согласиться с наличием позитивных экономических эффектов (Широв и др., 2018), то их масштабирование при росте, причем существенном, военных ассигнований, которое рекомендуется «военным кейнсианством», совсем не гарантировано. Результаты, наблюдаемые в статическом состоянии равновесия, нельзя автоматически перенести на нелинейные динамические процессы с глубокими структурными сдвигами — между тем именно такими процессами могут быть описаны изменения в российской экономике в 2022—2024 гг. (Буклемишев, 2023). Быстрый рост экономики и доходов населения за счет дополнительных бюджетных расходов в условиях действующих ресурсных, мощностных и технологических ограничений, а также санкционного давления неизбежно оборачивается лихорадочной гонкой цен, процентных ставок и заработных плат. Возможность финансировать повышенные оборонные расходы за счет фискальных сбережений предыдущих лет — средств ФНБ — фактически исчерпана. Поддерживать на нынешнем уровне и тем более расширять фискальную экспансию можно либо посредством наращивания налоговой нагрузки на экономику, либо за счет активизации внутренних заимствований (внешний рынок в настоящее время для России закрыт). Первый вариант уже реализуется — с 2025 г. увеличены прогрессия НДФЛ и ставка налога на прибыль. Однако этого может оказаться недостаточно, и тогда потребуются дальнейшие шаги в том же направлении. Второй вариант при высоких реальных ставках процента чреват усилением эффекта вытеснения частных заимствований и дальнейшей деградацией значительного по размерам и важности конкурентного сегмента отечественной экономики, не способного финансировать свою текущую деятельность, а также инвестиционный процесс без привлечения заемных средств на рыночных условиях. 1 Некоторые авторы отдают идейный приоритет в области «военного кейнсианства» польскому ученому М. Калецкому (Kalecki, 1972 [1935]), независимо от Кейнса развивавшему соответствующее направление экономической мысли (Toporowski, 2017). 2 У гонки вооружений есть один политический «недостаток» — она сама по себе часто может непосредственно вести к войне в качестве «самореализующегося предсказания» (self-fulfilling prophecy). 3 Сами по себе войны в течение последних полутора столетий редко развязывались в экономических целях: как правило, за ними стояли совсем иные соображения (Federle et al., 2024). 4 Справедливости ради, внутри марксистского лагеря существовали разные точки зрения на этот счет. Розе Люксембург, главному стороннику данного подхода, оппонировал Николай Бухарин, считавший, что военные расходы разрушают прибавочный продукт и препятствуют нормальному воспроизводству. 5 В частности, в: Ritschi, 2002; Field, 2008, продемонстрирована неубедительность распространенных объяснений экономического восстановления за счет экспансии военных расходов для Германии и США. 6 Действие ограничений на движение капитала, введенных Банком России, и внешних санкционных мер приводит к тому, что внешнеэкономические искажения (в частности, ослабление обменного курса рубля) в связи с фискальным стимулированием пока в должной мере не проявляются. 7 См.: Указ Президента Российской Федерации от 31.07.2024 № 644, а также https: www.gazeta.ru army 2024 07 31 19483819.shtml?updated 8 https: www.forbes.ru biznes 507813-sipri-soobsil-o-dvukratnom-sokrasenii-eksporta-vooruzenij-iz-rossii-za-pat-let 9 https: www.trtrussian.com novosti kndr-boepripasy-za-prodovolstvie-17165651 10 Например, см.: Mitra-Kahn, 2011. Нобелевский лауреат С. Кузнец (Kuznets, 1935) при дизайне концепции национального дохода в 1930-е годы настаивал на вычитании из него не только военных расходов, но и большей части расходов на рекламу, расходов, связанных с финансовой и спекулятивной деятельностью, и всех гигантских расходов городской цивилизации — на инфраструктуру, жилье и прочее как необходимое зло. Список литературы / ReferencesБанк России (2024а). Денежно-кредитные условия и трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики. № 7. Июль. [Bank of Russia (2024а). Monetary conditions and monetary policy transmission mechanism, No. 7. July.] Банк России (2024b). Инфляционные ожидания и потребительские настроения. № 7. Июль [Bank of Russia (2024b). Inflation expectations and consumer sentiment, No. 7. July.] Буклемишев О. (2013). Фискальное стимулирование и российские бюджетные фонды. Вопросы экономики. № 12. С. 74 — 85. [Buklemishev О. (2013). Fiscal stimulus and Russian sovereign funds. Voprosy Ekonomiki, No. 12, pp. 74 — 85. (In Russian).] https: doi.org 10.32609 0042-8736-2013-12-74-85 Буклемишев О. В. (2023). Структурная трансформация российской экономики и экономическая политика. Проблемы прогнозирования. № 4. С. 42 — 54. [Buklemishev О. V. (2023). Structural transformation of the Russian economy and economic policy. Problemy Prognozirovaniya, No. 4, pp. 42 — 54. (In Russian).] Капелюшников P. И. (2024). Эскалация вакансий на российском рынке труда (динамика, структура, триггеры): препринт № WP3 2024 02. М.: Издат. дом НИУ ВШЭ. [Kapeliushnikov R. I. (2024). Escalation of vacancies in the Russian labor market (dynamics, structure, triggers). HSE Working Papers, No. WP3 2024 02. (In Russian).] Кашин В. Б. (2022). Военные расходы — между политикой и экономикой. Мировая экономика в период больших потрясений Под ред. Л. Григорьева, А. Курдина, И. Макарова. М.: Инфра-М. С. 175 — 195. [Kashin V. В. (2022). Military spending — between politics and economics. In: L. Grigoryev, A. Kurdin, I. Makarov (eds.). The world economy in a period of great upheavals. Moscow: Infra-M, pp. 175 — 195. (In Russian).] May В. А. и др. (2017). Российская экономика в 2016 году. Тенденции и перспективы. Вып. 38. М.: Изд-во. Ин-та Гайдара. [Mau V. A. et al. (2017). Russian economy in 2016. Trends and outlooks. Iss. 38. Moscow: Gaidar Institute Publ. (In Russian).] Минфин России (2023). Основные направления бюджетной, налоговой и таможеннотарифной политики на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов. [Ministry of Finance of the Russian Federation (2023). The main directions of the budget, tax and customs tariff policy for 2024 and the planning period of 2025 and 2026. Moscow. (In Russian).] Митрохин И. H. (2023). Очерки советской экономической политики в 1965—1989 годах: в 2-х т. М.: Новое литературное обозрение. [Mitrokhin N. N. (2023). Essays on Soviet economic policy in 1965—1989. In 2 vols. Moscow: Novoe Literaturnoe Obozrenie. (In Russian).] Мясников А., Тарасов В., Аверьянова А., Ткаченко М. (2023). Оценка бюджетного импульса и его неоднородное влияние на инфляционные процессы в регионах России. Банк России. Серия докладов об экономических исследованиях. № 118. [Myasnikov A., Tarasov V., Averyanova A., Tkachenko М. (2023). Measuring fiscal impulse and its heterogeneous effect on inflationary processes in Russian regions. Bank of Russia Working Papers, No. 118.] Узякова E. С., Широв A. A. (2024). Занятость и производительность труда в России: анализ и прогноз. Проблемы прогнозирования. № 4. С. 6—20. [UzyakovaE. S., Shirov А. А. (2024). Employment and labor productivity in Russia: Analysis and forecast. Problemy Prognozirovaniya, No. 4, pp. 6—20. (In Russian).] https: doi.org 10.47711 0868-6351-205-6-20 Широв А. А., Гусев M. С., Фролов И. Э. (2018). Макроэкономические эффекты оборонных расходов России: ретроспективный анализ и прогноз. Проблемы прогнозирования. № 4. С. 3 — 16. [Shirov A. A., Gusev М. S., Frolov I. Е. (2018). Macroeconomic effects of Russia’s defense spending: A retrospective analysis and forecast. Problemy Prognozirovaniya, No. 4, pp. 3 — 16. (In Russian).] Acosta-Ormaechea S., Morozumi A. (2013). Can a government enhance long-run growth by changing the composition of public expenditure? IMF Working Paper, No. WP 13 162. https: doi.org 10.5089 9781475550597.001 Alptekin A., Levine P. (2012). Military expenditure and economic growth: A metaanalysis. European Journal of Political Economy, Vol. 28, No. 4, pp. 636 — 650. https: doi.org 10.1016 j.ejpoleco.2012.07.002 Awaworyi S., Yew S. L. (2018). The effect of military expenditure on growth: An empirical synthesis. Empirical Economics, Vol. 55, pp. 1357 — 1387. https: doi.org 10.1007 s00181-017-1300-z Chen Р.-F., Lee C.-С., Chiu Y.-B. (2014). The nexus between defense expenditure and economic growth: New global evidence. Economic Modelling, Vol. 36, No. C, pp. 474 — 483. https: doi.org 10.1016 j.econmod.2013.10.019 Cooper J. (2023). Another budget for a country at war: Military expenditure in Russia’s federal budget for 2024 and beyond. SIPRI Insights on Peace and Security, No. 11. https: doi.org 10.55163 UVUX1392 Coulomb F., Dunne J. P. (2008). Peace, war and international security: Economic theories. In: J. Fontanel, M. Chatterji (eds.). War, peace and security. Bingley: Emerald, pp. 13 — 36. DeVore M. R. (2022). Military-industrial complexes and their variations. In: W. R. Thompson, H. B. Nassif (eds.). The Oxford encyclopedia of the military in politics, https: doi.org 10.1093 acrefore 9780190228637.013.1876 Dunne J. P. (2011). Military Keynesianism: An assessment (Working Paper No. 1106). Department of Accounting, Economics and Finance, Bristol Business School, University of the West of England, Bristol. Dunne J. P., Tian N. (2016). Military expenditure and economic growth, 1960—2014. Economics of Peace and Security Journal, Vol. 11, No. 2, pp. 50 — 56. https: doi.org 10.15355 epsj.11.2.50 Federle J., Meier A., Muller G. J., Mutschler W., Schularick M. (2024). The price of war. CEPR Discussion Paper, No. 18834. Field A. J. (2008). The impact of the Second World War on US productivity growth. Economic History Review, Vol. 61, No. 3, pp. 672 — 694. https: doi.org 10.1016 S0363-3268(2008)26 Gleditsch N. P., Bjerkholt O., Cappelen A., Smith R., Dunne J. P. (eds.) (1996). The peace dividend. Amsterdam: North Holland. Kalecki M. (1972 [1935]). Stimulating the business upswing in Nazi Germany. In: M. Kalecki. The last phase in the transformation of capitalism. New York: Monthly Review Press, pp. 65—73. Keynes J. M. (1933). An open letter to President Roosevelt, https: la.utexas.edu users hcleaver 368 368KeynesOpenLetFDRtable.pdf Keynes J. M. (1940). The United States and the Keynes plan. New Republic, Vol. CIII, Part 2, pp. 156 — 159. Kuznets S. (1935). National income. In: E. A. Seligman, A. Johnson (eds.). Encyclopedia of the social sciences. Vol. 11. New York: Macmillan, pp. 205—224. Luzin P. (2023). Russia’s military industry forecast, 2023—2025. Foreign Policy Research Institute, April 30. https: www.fpri.org article 2023 04 russias-military-in-dustry-f orecast-2 023-2 025 Mitra-Kahn В. H. (2011). Redefining the economy: I loco the ‘economy’ teas invented in 1620 and has been redefined ever since. Unpublished Doctoral thesis, City University London, https: openaccess.city.ac.uk id eprint 1276 Pollin R., Garrett-Peltier H. (2009). The U.S. employment effects of military and domestic spending priorities. International Journal of Health Services, Vol. 39, No. 3, pp. 443-460. https: doi.org 10.2190 HS.39.3.b Richardson L. F. (1960). Arms and insecurity: A mathematical study of the causes and origins of war. Pittsburgh, PA: Boxwood. Ritschl A. (2002). Deficit spending in the Nazi recovery, 1933 — 1938: A critical reassessment. Journal of the Japanese and International Economies, Vol. 16, No. 4, pp. 559—582. https: doi.org 10.1006 jjie.2002.0515 Roland A. (2016). War and technology: A very short introduction. New York: Oxford University Press, https: doi.org 10.1093 actrade 9780190605384.001.0001 Smith R. P., Dunne J. P. (1994). Is military spending a burden? A Marxo-marginalist response to Pivetti. Cambridge Journal of Economics, Vol. 18, pp. 515—521. https: doi.org 10.1093 oxfordjournals.cje.a035287 Toporowski J. (2017). Multilateralism and military Keynesianism: Completing the analysis. Journal of Post Keynesian Economics, Vol. 39, No. 4, pp. 437—443. https: doi.org 10.1080 01603477.2016.1240589

|

Новые книги и журналы

Популярные книги и учебники

- Экономикс - Макконнелл К.Р., Брю С.Л. - Учебник

- Бухгалтерский учет - Кондраков Н.П. - Учебник

- Капитал - Карл Маркс

- Курс микроэкономики - Нуреев Р. М. - Учебник

- Макроэкономика - Агапова Т.А. - Учебник

- Экономика предприятия - Горфинкель В.Я. - Учебник

- Финансовый менеджмент: теория и практика - Ковалев В.В. - Учебник

- Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности - Алексеева А.И. - Учебник

- Теория анализа хозяйственной деятельности - Савицкая Г.В. - Учебник

- Деньги, кредит, банки - Лаврушин О.И. - Экспресс-курс

Популярные рефераты

- Коллективизация в СССР: причины, методы проведения, итоги

- Макроэкономическая политика: основные модели

- Краткосрочная финансовая политика предприятия

- История развития кредитной системы в России

- Марксизм как научная теория. Условия возникновения марксизма. К. Маркс о судьбах капитализма

- Коммерческие банки и их функции

- Лизинг

- Малые предприятия

- Классификация счетов по экономическому содержанию

- Кризис отечественной экономики

- История развития банковской системы в России

- Маржинализм и теория предельной полезности

- Иностранные инвестиции

- Безработица в России

- Кризис финансовой системы стран Азии и его влияние на Россию

- Источники формирования оборотных средств в условиях рынка

Популярные лекции

- Шпаргалки по бухгалтерскому учету

- Шпаргалки по экономике предприятия

- Аудиолекции по экономике

- Шпаргалки по финансовому менеджменту

- Шпаргалки по мировой экономике

- Шпаргалки по аудиту

- Микроэкономика - Лекции - Тигова Т. Н.

- Шпаргалки: Финансы. Деньги. Кредит

- Шпаргалки по финансам

- Шпаргалки по анализу финансовой отчетности

- Шпаргалки по финансам и кредиту

- Шпаргалки по ценообразованию